经典复活让文学从书里走出来

3月22日、23日,根据陈彦同名小说改编的话剧《主角》在首都剧场上演;3月25日、26日,根据陈忠实同名小说改编的话剧《白鹿原》又登上了北京天桥艺术中心的舞台。都是将陕西本土作家荣获茅盾文学奖作品改编成戏剧,都洋溢着浓浓的陕西方言和风土人情,连续将经典文学打造成舞台佳作的陕西人艺,不仅让首都舞台刮起了“陕西风”,也让更多人见证了从“文学陕军”到“戏剧陕军”的探索之路。

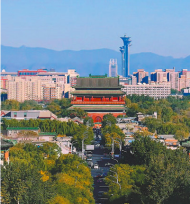

《白鹿原》剧照。

《主角》剧照。本报记者方非摄

陕西方言陕北风情别有韵味

陕西人艺《白鹿原》已经是第9次晋京演出,依然一票难求,口碑爆棚。该剧是国内第一个实现六年内巡演466场,同时在西安完成百场驻演的精品佳作,开创了中国话剧“巡演+驻演”的先河。去年2月在陕西大剧院首演的话剧《主角》虽然是首次来京,但因为荣获了第十七届文华大奖和第六届华语戏剧盛典四项大奖,所以也格外受到关注。每场长达215分钟的演出结束时,演员们都要进行六次谢幕,现场掌声、欢呼声不断。

“最开始看陕西人艺的《白鹿原》,是因为被陈忠实老师的原著吸引,看完觉得太震撼了!所以现在只要看到是陕西人艺的话剧,就会很感兴趣。他们的戏都是根据茅盾文学奖获奖作品改编的,很有吸引力!”观众何苗已经看全了陕西人艺的“茅奖三部曲”《白鹿原》《平凡的世界》和《主角》,每一部都给她留下了深刻印象。“起初还担心自己能不能听得懂陕西方言,现在感觉这些戏就应该用方言演,才能这么生动地道!”

推荐阅读

文心寻画境 天然得真趣

“吴兴”为湖州古称,自三国始立一直都是江表大郡,两宋时期,上承隋唐下启明清,商业繁荣,文化兴盛,“四方士大夫乐山水之胜者,鼎来卜居”,留下了众多名园佳构,形成了以山水泽地园居为主的别业集群。

创新力量驱动文化“出海” 上海制作闪耀世界舞台

上海,中国式现代化的实践样本,正日益深入践行其文化使命,搭建心灵沟通之桥,修筑文明互鉴之路,让中国看到世界,更让世界看到中国。

微短剧为何能集中“收割”大学生?

曾有短剧导演接受采访时说:“竖屏短剧世界里,主打的就是一个‘白日做梦’,我们给用户提供的就是情绪价值。”如今,这份情绪价值的投喂对象直指年轻人。

旅拍火 游客乐 文旅融合 古城更美

平遥坚持保护为先,依托厚重的历史文化、鲜明的古城特色,把文旅产业作为战略性产业发展。旅拍热兴起后,平遥县职能部门加大对从业人员的指导、培训,同时加强对旅拍行业的监管,确保游客良好的旅游体验,促进旅拍行业健康发展。

金庸百年诞辰纪念 ——金庸笔下的疯女人

不久前,有朋友和我聊到金庸,谈及金庸小说的现代性,说到金庸小说的女主人公不同于传统小说,里面的女性均有血有肉,不是纸片人。朋友还举了“梅超风”和“叶二娘”两位为例子,说她们均有悲惨的过去,导致她们成为小说里的“恶人”,人物性格的形成并不是空穴来风,所以这属于金庸小说的现代笔法。

漫步殷墟博物馆新馆 聆听商文明回响

3000多年前的陶三通、铸有纹饰精美的青铜器、系统成熟的甲骨文、气势恢宏的宫殿群、规模庞大的王陵……殷墟,被誉为中国现代考古学的摇篮。它是我国历史上第一个有文献可考、为考古发掘和甲骨文所证实的商代晚期都城遗址。殷墟及殷墟所出土的甲骨文,把中国信史向上推进了约1000年。

丝绸古道声悠扬 陇原文旅欢歌唱

作为古丝绸之路上的黄金要道,甘肃犹如一柄如意镶嵌在中国大西北,既有过使者相望于道、商旅不绝于途的辉煌,也因厚重的历史文化、雄奇的自然风光、浓郁的民族风情而在国内外享有盛誉。

“文字之都”文旅“上新”

2月12日正月初三18时30分,中国文字博物馆内灯火通明,游人如织,“一字千年·博物馆奇妙夜”龙年夜场系列活动正在这里举行。

春节大鱼大肉吃腻了?快来跟宋人学做清淡养生粥!

在北宋,东京人往往以喝粥开始美好的一天,每日五更时候,“酒店多点灯烛沽卖,每分不过二十文,并粥、饭、点心。亦间或有卖洗面水,煎点汤茶药者,直至天明。”(孟元老《东京梦华录》)

北京的“龙脉”在哪里?

“龙脉”一词听起来似很神圣,可一听它的来历,却又有一点儿让人不好理解:一说,西山的“天下第一泉”是北京“龙脉”。理由是京城里皇上的日常用水都是从那里拉来的。又说,从虎坊桥往大栅栏的那条大斜街是北京的“龙脉”,因为咱北京城就是从西南来的。