历史上的春熙院,究竟在何处?

历史上的圆明园到底有多大?很多人以为清代的圆明园由圆明、长春、绮春三个园子组成,并称之为“圆明三园”,其实,除了上述三园,清代的圆明园还有熙春园、春熙院。熙春园位于清华大学校内,目前还能寻觅到当年熙春园的许多名胜古迹。而春熙院位于何处?长期以来,对于春熙院的具体位置,史学家们有不同的看法。有的认为春熙院位于绮春园南侧的万泉河以南,即今北京大学的北部地域;有的则力主春熙院真实的地址位于长春园东北隅墙外的“二河开”地区。

笔者曾撰文《淑春园及其沿革》、《淑春园和春熙院》,介绍过春熙院的相关情况。近来,笔者翻阅到一些历史著述,从中发现了一些新的资料,遂写成此文。希望通过与各方专家的讨论研究,互相验证,不断进步与完善,得出接近历史真实的结论。

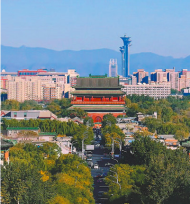

圆明园遗址公园摄影:方非

前身为淑春园北半部

淑春园是在康熙四十六年(1707年)建成的一座皇子赐园。那年正月,有七位皇子被诏准在畅春园以北修建赐园。因地方狭窄,只修建了四座园林,另外三位皇子在畅春园以东修建了三座赐园。

从史料看到的关于淑春园的最早记载,是《大清会典事例》所载:“乾隆二十八年,奏准圆明园所交淑春园并北楼门外等处水田一顷二十三亩六分三厘,岁征租银三十九两一钱九分五厘有奇。”这两行文字提供了有价值的信息,但人们在理解上有很大的差异。这段记述不仅使人们认识到淑春园已被内务府收回,由圆明园进行管理,而且拥有很大的占地面积。

也是在乾隆二十八年(1763年),大学士傅恒由圆明园东南的春和园,搬迁到大道南侧的淑春园。他迁居的是淑春园的北部。迁入春和园的是皇十一子成亲王永瑆,有永瑆的《四月初六日赐新居恭纪》为证,诗末有注:“即傅文忠公赐居”。傅恒,字春和,镶黄旗人,是权倾朝野的椒房懿亲,他的姐姐是皇帝最宠爱的孝贤皇后富察氏,皇帝又将皇四女和硕和嘉公主下嫁傅恒次子福隆安。傅恒由侍卫累进总管内务府大臣、户部尚书、侍卫内大巨、保和殿大学士、首席军机大臣,成为一人之下万人之上的当朝宰相。

傅恒迁居到淑春园的北半部,包括后来的鸣鹤园和朗润园。他对旧园进行了大规模的整修,又按旧例将新园以自己名号命名为春和园。傅恒住进春和园后,仍然是尽献忠心,投身督师大金川之战和平定准噶尔部的战争,立下赫赫战功。乾隆帝在紫光阁为百位功臣画像时,把傅恒放在第一位。傅恒于乾隆三十五年(1770年)病逝后,春和园被内务府收回。

乾隆四十五年(1780年),关于淑春园发生了两件事。一件是在圆明园总管园务大臣属下,设置春熙院八品苑副一人,管理此园事务。后在清代的官方文件《钦定总管内务府现行则例·圆明园卷》记载:“(乾隆四十七年正月)奉旨:淑春园改为春熙院”,这说明官府在乾隆四十五年已经决定将淑春园改为春熙院,并且开始新园的修建工程,到乾隆四十七年基本完成了准备工作可以开园了。

乾隆

乾隆为春熙院赋诗

春熙院的修建工程规模不是很大,是在淑春园北半部即春和园的基础上修建的,建筑物主要集中在园内西部。竣工后,乾隆为各座殿堂题写字对、横批、字条等共十六幅(张),同时还降旨如意馆画家,指名绘制图画、画条、横幅和册页,并且限定山水、花草和人物,还要将这些绘画悬挂在指定的殿堂里。

乾隆帝在乾隆四十七年(1782年)春首游春熙院后,又来过几次,而且每次都是上元节观灯前来,来必有诗,诗不离“春”字。比如《题春熙院》诗:“万物到春来,而不具熙意。此院独擅名,亨帚因名字。然吾此偶临,弗喜以愁对。向隅古有言,况向隅奚啻……”乾隆帝对园中重要的建筑景观,如春润堂、真赏室、静娟斋、融缘堂等,都有吟咏题诗,留下了历史的印记。

春熙院平时的修建工程不多,每年修建的花费开支,在和珅、福长安等圆明五园的开支年底上报奏折中均有记录。从乾隆五十一年(1786年)到嘉庆二年(1797年)都在十二月底上报。如乾隆五十七年十二月二十五日奏折:“圆明园、长春园、熙春园、绮春园、春熙院内外等处零星粘修各座殿宇,找补糊饰、挖朴窗心,粘补风损勾滴,粘修桥梁、藤萝架,抹饰勾抿墙垣,成砌大墙,捞堆坍塌山石泊岸、码头,拆堆山石高峰,挑换鱼幪等项。以上五园粘修活计,按倒销算,用工料银一万一千二百五十三两三钱三分九厘。”各园的较大工程列在《清单》内,但是春熙院的具体工程很少列入《清单》。目前看到的最大一项是乾隆五十七年(1792年)的“销工料银六百十一两三钱九分三厘”。

春熙院是京西御园中最不受重视的一座。乾隆帝莅临的次数不多。查遍嘉庆帝皇子时的诗集《味余书屋诗集》和《嘉庆御制诗集》,竟然没查到一首春熙院诗。乾隆在乾隆五十三年(1788年)来园写过一首《鹤来轩》诗以后,就再不见春熙院诗了。从此以后,春熙院基本被闲置起来。值得一提的是,乾隆帝在嘉庆元年(1796年)十二月四日看过和珅、福长安关于春熙院春润堂等处修补工程工料银的奏折以后,心目中春熙院这座御园似乎没有存在的必要了。那么,他把春熙院赏赐给谁了呢?

淑春园南半部给了和珅

在乾隆四十五年还发生了另一件事,就是乾隆帝将淑春园南半部赏赐给和珅。此前一年,乾隆刚将自己最宠爱的和孝公主指婚给和珅儿子丰绅殷德,并将什刹海南岸一块地基赐予和珅修建相府。

和珅获得新赏赐的园子后,亲自规划设计,开始大规模的修建工程。他将园内水田改挖成一座湖泊,湖中心仿效圆明园的蓬岛瑶台修建了山石岛屿和亭台阁榭。又在湖南岸仿效御园的夹镜鸣琴修建了相应的景点,在湖岛东岸仿福海别有洞天建成一座石画舫。全部造园工程完成后,和珅将新园改名“十笏园”。昭梿在《啸亭杂录》给予恰当的评价:“京师西北隅近海淀,有勺园,为明米万钟所造。结构优雅,今改集贤院,为六朝卿贰寓直之所。其他多诸王公所筑,以和相十笏园为最。”

嘉庆四年(1799年),和珅倒台后,庆桂、盛住、永瑆、绵恩等王公大臣负责查抄和珅家产,并将查抄结果列出一份清单。据中国第一历史档案馆收藏《和珅犯罪全案档》记载,清单中载有“钦赐花园一所(楼台六十四座,四角楼、更楼十二座,更夫一百二十名)。”这便是万泉河畔的十笏园。

十笏园石画舫遗址

推荐阅读

殷墟博物馆新馆 穿越三千年 探寻商文明

“殷墟博物馆深入解读商文明,厘清商文明发展脉络,展示了中国特色、中国风格、中国气派的考古学,生动呈现了商文明在中华文明乃至人类文明发展史上的重要地位。”殷墟博物馆党总支书记、常务副馆长赵清荣说。

中国农业博物馆:展示博大精深的农业文明

中国农业博物馆藏品总量14万余件,特色藏品有农业古籍、传统农具、彩陶、票证、农业宣传画、高密年画、土壤标本、农业蜡果等,其中一级文物213件。馆内设有基本陈列“中华农业文明”、专题陈列“中国传统农具”“中国土壤标本”“彩韵陶魂——田士利捐赠彩陶展”,还有农业科普馆、二十四节气传统农事园等,生动展示着历史悠久、博大精深的中华农业文明。

文心寻画境 天然得真趣

“吴兴”为湖州古称,自三国始立一直都是江表大郡,两宋时期,上承隋唐下启明清,商业繁荣,文化兴盛,“四方士大夫乐山水之胜者,鼎来卜居”,留下了众多名园佳构,形成了以山水泽地园居为主的别业集群。

创新力量驱动文化“出海” 上海制作闪耀世界舞台

上海,中国式现代化的实践样本,正日益深入践行其文化使命,搭建心灵沟通之桥,修筑文明互鉴之路,让中国看到世界,更让世界看到中国。

微短剧为何能集中“收割”大学生?

曾有短剧导演接受采访时说:“竖屏短剧世界里,主打的就是一个‘白日做梦’,我们给用户提供的就是情绪价值。”如今,这份情绪价值的投喂对象直指年轻人。

旅拍火 游客乐 文旅融合 古城更美

平遥坚持保护为先,依托厚重的历史文化、鲜明的古城特色,把文旅产业作为战略性产业发展。旅拍热兴起后,平遥县职能部门加大对从业人员的指导、培训,同时加强对旅拍行业的监管,确保游客良好的旅游体验,促进旅拍行业健康发展。

金庸百年诞辰纪念 ——金庸笔下的疯女人

不久前,有朋友和我聊到金庸,谈及金庸小说的现代性,说到金庸小说的女主人公不同于传统小说,里面的女性均有血有肉,不是纸片人。朋友还举了“梅超风”和“叶二娘”两位为例子,说她们均有悲惨的过去,导致她们成为小说里的“恶人”,人物性格的形成并不是空穴来风,所以这属于金庸小说的现代笔法。

漫步殷墟博物馆新馆 聆听商文明回响

3000多年前的陶三通、铸有纹饰精美的青铜器、系统成熟的甲骨文、气势恢宏的宫殿群、规模庞大的王陵……殷墟,被誉为中国现代考古学的摇篮。它是我国历史上第一个有文献可考、为考古发掘和甲骨文所证实的商代晚期都城遗址。殷墟及殷墟所出土的甲骨文,把中国信史向上推进了约1000年。

丝绸古道声悠扬 陇原文旅欢歌唱

作为古丝绸之路上的黄金要道,甘肃犹如一柄如意镶嵌在中国大西北,既有过使者相望于道、商旅不绝于途的辉煌,也因厚重的历史文化、雄奇的自然风光、浓郁的民族风情而在国内外享有盛誉。

“文字之都”文旅“上新”

2月12日正月初三18时30分,中国文字博物馆内灯火通明,游人如织,“一字千年·博物馆奇妙夜”龙年夜场系列活动正在这里举行。