每一页都是奇异而残忍的故事

“每个时代都有三件大事:怎样杀人,怎样相爱和怎样死亡。”

来自俄语文学传统的悲怆力量

阿列克谢耶维奇入围诺奖候选名单是这几年的事,但实际上她的作品十几年前就被翻译成了中文。她的作品不算多,不算戏剧和纪录片脚本,纯粹的非虚构代表作总共是六部。但即便如此,只要稍加阅读阿列克谢耶维奇的文字,你便会被带入一股来自俄语文学传统的悲怆力量,那是来自陀思妥耶夫斯基、索尔仁尼琴的传统。只是阿列克谢耶维奇拓展了文学的疆界。

回溯前几位俄语系作家得到的颁奖词:蒲宁“以其严谨的艺术才能使俄罗斯古典传统在散文中得以继承”;帕斯杰尔纳克“在现代诗和俄罗斯伟大叙事传统方面取得了巨大成就”;布罗茨基“属于俄国古典主义的传统”。除了肖洛霍夫之外,此前每一个获奖的俄语系作家都是被以“传统”为起点给予定位的。俄式文学的传统为何?文学史家文格罗夫说,俄罗斯文学乃“俄罗斯精神最为杰出的现象”。高莽评价:“俄罗斯民族是一个文学的民族,文学是俄罗斯文化的核心价值所在。文学最为集中、完整、深刻、形象地体现了俄罗斯的民族精神、社会文化、哲学思想、价值伦理,同时俄罗斯种种引以为豪的艺术样式,诸如戏剧、绘画、音乐、舞蹈、电影等往往都是以文字为其创作之母题。”

斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇作品的纪实性、政治性引发了不小的争议,但这也正是其作品的价值所在。关心祖国的命运、时代的弊端、探讨社会的出路一直是俄语文学的魅力所在。这使俄语文学显得沉重,也增加了它的厚度。从这一点上来说,阿列克谢耶维奇看起来并不文艺范儿十足的作品实际上凝聚了最深厚的俄语文学精神。

比虚构的文学更难以置信

作为一名记者,阿列克谢耶维奇的作品多来源于实地采访,写实性极强,涉及第二次世界大战、苏联在阿富汗的战争,切尔诺贝利核灾难以及苏联的解体,着重于不同的个人命运组成的集体记忆,属于非虚构作品。也因如此,很多人觉得她的获奖超越了个体荣耀的意义——这是一场非虚构写作的胜利。

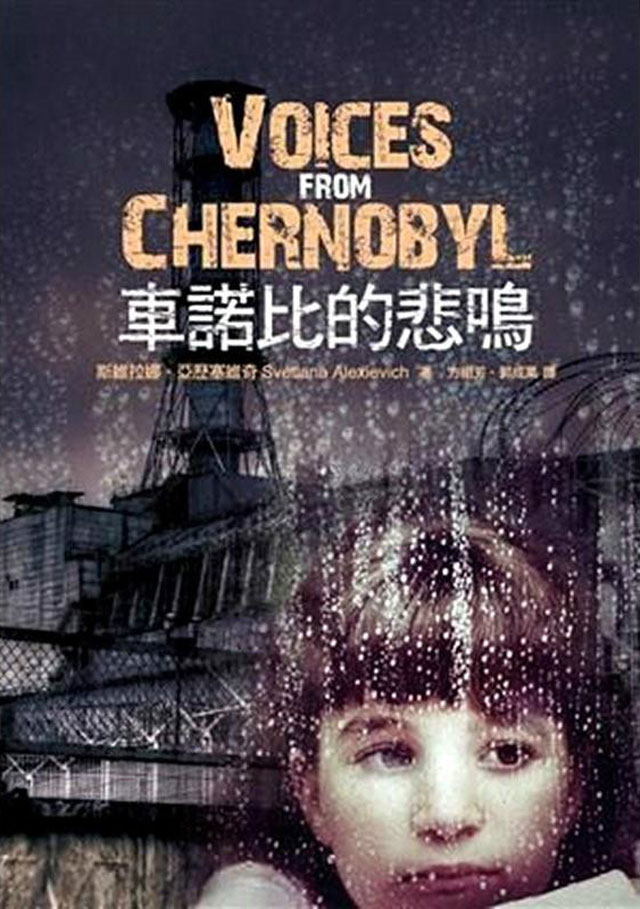

阿列克谢耶维奇作品《车诺比的悲鸣》

阿列克谢耶维奇作品《车诺比的悲鸣》

非虚构是抵达真实的另一种方式。它与以“重大事件”为中心的新闻报道式写作和以“时代报告”重大题材为主的“报告文学”写作之间虽无明显的界限且存在一定的模糊性,但在题材的宽阔度上,在逼近真实的方式上,在主体的自由度上,在主体精神的渗透深度上,仍然显示了自己的某种价值指向。非虚构似乎更侧重个人记忆和主体感悟,更侧重于发现、见证、记录那些被时代洪流所遮蔽的暗流涌动。

“如何讲述真实”,一直是非虚构写作的核心问题。阿列克谢耶维奇擅长用口述记录的方式还原真相,而不愿意去遵循既有的文字历史记录。她曾说过:“我越是深入地研究文献,就越是深信文献并不存在。没有与现实相等的纯粹的文献。”这也是促使她无数次去采访那些战争和灾难中受伤人群的动力。她所有的叙述,都来自亲历者。

撇开阿列克谢耶维奇创作和获奖的地域文化和复杂政治背景,用玛雅·库切尔斯卡娅的话说,我们应该更加看重和珍视的是“阿列克谢耶维奇给了普通平常人以发声的权力,而在我们这个饶舌的时代,人们甚至没有给这些特别的倾听者腾出地儿来”。毫无疑问,她的作品所携带的道德震撼力量,已经将她列入了“属于我们这个当代社会里绝无仅有的人群,他们不仅有勇气坚持自己的道德立场,而且要传播自己的见解”,因为不是任何人都具有这样的勇气。文学和新闻媒体的社会责任是个老旧的话题,阿列克谢耶维奇的获奖可以警醒世人,我们这个时代需要勇气。