那些有记者经历的文学奖得主

创始于1901年的诺贝尔文学奖,一个多世纪以来至少16次颁给有记者经历的作家。

斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇

白俄罗斯女记者、纪实作家斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇摘得2015年诺贝尔文学奖桂冠。现场宣读的授奖词这样评价阿列克谢耶维奇——“她复调式的写作堪称纪念我们时代苦难与勇气的一座丰碑。”

除了作家身份,阿列克谢耶维奇更重要的身份是一名记者。她1948年生于乌克兰,毕业于明斯克大学新闻学系。经历过阿富汗战争、切尔诺贝利核灾等历史事件,因为坚持独立报道和批判风格,她独立新闻活动曾受到政府限制,甚至一度被法庭审判。

莫言

2012年,莫言获得了诺贝尔文学奖,现场宣读的授奖词这样评价莫言——“通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。”

莫言创作了《红树林》、《檀香刑》《四十一炮》《生死疲劳》四部长篇小说,《三十年前的长跑比赛》、《司令的女人》等七部中篇小说,《拇指铐》《冰雪美人》等十几个短篇小说,《霸王别姬》、《我们的荆轲》两部话剧,还有数十篇散文。

莫言创作了《红树林》、《檀香刑》《四十一炮》《生死疲劳》四部长篇小说,《三十年前的长跑比赛》、《司令的女人》等七部中篇小说,《拇指铐》《冰雪美人》等十几个短篇小说,《霸王别姬》、《我们的荆轲》两部话剧,还有数十篇散文。

作为我国第一位诺贝尔文学奖的莫言,其实也曾经是一名记者。1997年10月,莫言从部队办完专业手续,成为《检察日报》的记者,并度过了十年媒体人生涯。据莫言《在检察日报的日子》一文中描述,1997年10月,莫言办完转业手续,成为检察日报社一员。2007年10月,从报社调到文化部中国艺术研究院工作。

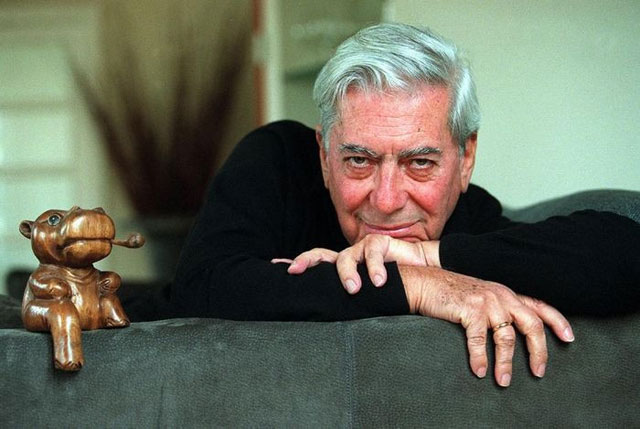

马里奥·巴尔加斯·略萨

2010年的诺贝尔文学奖得主是来自秘鲁的作家略萨,现场宣读的授奖词这样评价略萨——“对权力结构进行了细致的描绘,对个人的抵抗、反抗和失败给予了犀利的叙述。”

略萨代表作包括《城市与狗》、《绿房子》、《世界末日之战》、《酒吧长谈》、《谁是杀人犯》等。

略萨代表作包括《城市与狗》、《绿房子》、《世界末日之战》、《酒吧长谈》、《谁是杀人犯》等。

略萨的职业跨度更大:从记者到总统候选人。略萨14岁时,父亲将其送往莱昂西奥·普拉多军事学校就读,毕业前一年,他做起了报社的实习记者。1953年略萨在拉美最古老高校——利马的国立圣马尔科斯大学双主修文学与法律,并供职两家报社。以后又做过编辑、特约撰稿、广播电台新闻部主任等工作。

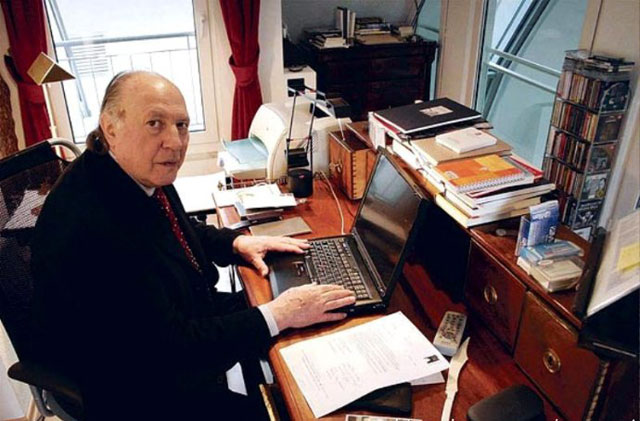

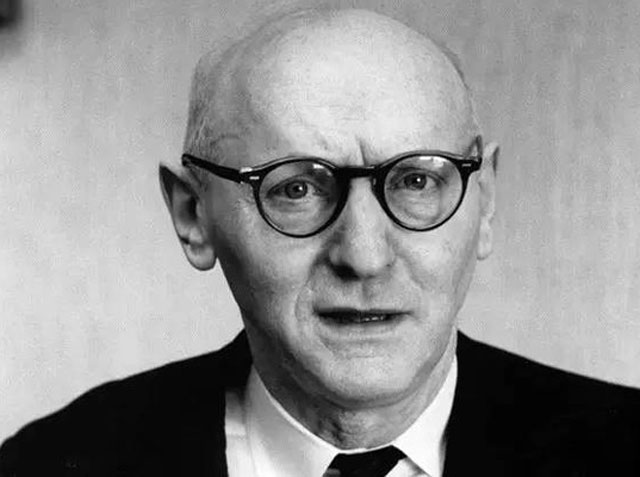

凯尔泰斯·伊姆雷

2002年诺贝尔文学奖得主是来自匈牙利的作家凯尔泰斯·伊姆雷。授奖词这样评价伊姆雷——“他对脆弱的个人在对抗强大的野蛮强权时痛苦经历的深刻刻画以及他独特的自传体文学风格。”

代表作品有《无形的命运》、《惨败》、《给未出生的孩子做安息祷告》等。

代表作品有《无形的命运》、《惨败》、《给未出生的孩子做安息祷告》等。

1949年伊姆雷在布达佩斯《火花》报社开始了最初的记者生涯,1953年开始自由撰稿人的写作生涯。

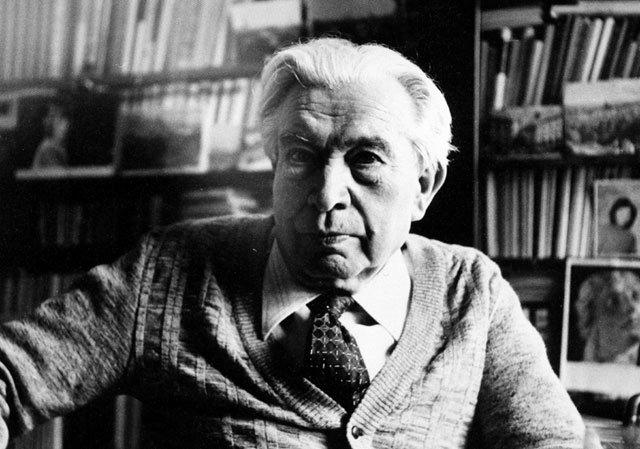

雅罗斯拉夫·塞弗尔特

1984年诺贝尔文学奖获奖者是来自捷克的诗人塞弗尔特。诺贝尔文学奖授奖词这样评价塞弗尔特——“他的诗富于独创性、新颖、栩栩如生,表现了人的不屈不挠精神和多才多艺的渴求解放的形象。”

代表作品有《泪城》、《紫罗兰》等。

代表作品有《泪城》、《紫罗兰》等。

中学还未毕业,塞弗尔特就步入社会,投身于新闻工作和文学创作活动。在《红色权利报》任职,后到布尔诺的《平等报》任编辑,并为《人民权利》 《六月》 《树干》等报刊撰稿。1945年,祖国解放后,塞弗尔特在国家总工会机关报《劳动报》任编辑,主编文学月刊《花束》。

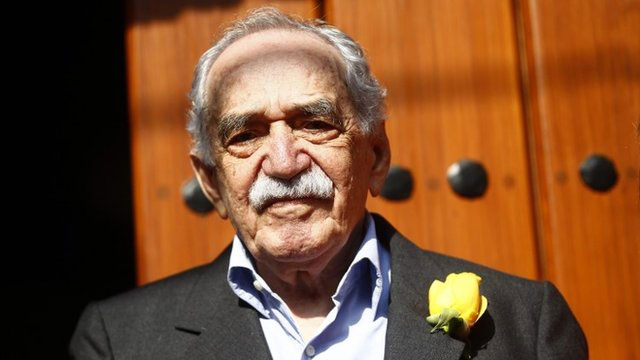

加西亚·马尔克斯

马尔克斯是哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物,20世纪最有影响力的作家之一。诺贝尔文学奖授奖词这样评价马尔克斯——“由于其长篇小说以结构丰富的想象世界,其中糅混着魔幻与现实,反映出一整个大陆的生命矛盾。”

代表作品有《百年孤独》、《霍乱时期的爱情》、《番石榴飘香》等。

代表作品有《百年孤独》、《霍乱时期的爱情》、《番石榴飘香》等。

马尔克斯和新闻的渊源可不浅:1955年,马尔克斯因连载文章揭露被政府美化了的海难而被迫离开哥伦比亚,开始任《观察家报》驻欧洲记者,没过多久该报就被哥伦比亚政府查封,同年他发表了第一部长篇小说《枯枝败叶》;1959年,马尔克斯为古巴通讯社拉丁社在波哥大、古巴和纽约工作; 1959年,他在古巴革命胜利庆典后切·格瓦拉领导的拉丁通信社工作。

艾萨克·巴什维斯·辛格

艾萨克·巴什维斯·辛格,出生于波兰华沙的美国籍犹太人作家、记者,1978年诺贝尔文学奖得主。作品深刻描绘波兰和美国的犹太人生活。授奖词这样评价辛格——“他的充满激情的叙事艺术,这种既扎根于波兰人的文化传统,又反映了人类的普遍处境。”

代表作品有《莫斯卡特一家》、《庄园》、《农庄》、《撒旦在戈雷》等。

代表作品有《莫斯卡特一家》、《庄园》、《农庄》、《撒旦在戈雷》等。

1904年7月14日,辛格出生于当时被沙皇俄国占领的波兰莱昂辛地区。1923年,辛格去华沙,在他哥哥的报社工作。他哥哥伊斯雷尔·约瑟夫·辛格是一位有名的记者和作家,崇尚科学,思想进步,他的言行对辛格有决定性的影响。由于受到哥哥的影响,他违背父命,走进了华沙犹太人文学界。1935年,在德军占领华沙前夕辛格离开波兰移民美国,辛格在美国以当编辑和写作为生,后来在纽约的《犹太每日前进日报》担任记者与专栏作者,开始用意第绪语写作。1943年他加入了美国国籍。

索尔·贝娄

1976年诺贝尔文学奖授予了美国作家索尔·贝娄,他被誉为继福克纳和海明威之后最重要的美国小说家。授奖词这样评价贝娄——“由于他的作品对人性的了解,以及对当代文化的敏锐透视。”

代表作品有《赫索格》、《偷窃》等。

代表作品有《赫索格》、《偷窃》等。

他于1915年出生在加拿大魁北克省的犹太家庭,自1938年以来,除当过编辑和记者,并于二次大战期间在海上短期服过役外,他长期在芝加哥等几所大学执教。他第一部小说《晃来晃去的人》出版于1944年,此后30多年中发表了9部长篇小说和许多短篇小说、剧本、散文等。他在创作上继承了欧洲现实主义文学的某些传统,采用现代主义的一些观念和手法,强调表现充满矛盾和欲望的反英雄。

让-保罗·萨特

1964年的诺贝尔文学奖授予了法国哲学家让-保罗·萨特,但他拒绝领取,理由是他不接受一切官方给予的荣誉。授奖词这样评价萨特——“因为他那思想丰富、充满自由气息和探求真理精神的作品对我们时代发生了深远影响。”

代表作品有《词语》、《存在与虚无》、《恶心》、《辩证理性批判》。

代表作品有《词语》、《存在与虚无》、《恶心》、《辩证理性批判》。

萨特作为法国20世纪最重要的哲学家之一,他和新闻也颇有渊源。1968年5月法国大学发生了骚乱,反对越南战争和学校的规则。萨特与波伏娃等人发表了支持学生的行动的声明。并前往大学发表演讲。5月风暴过后萨特继续同左派分子保持联系,参加了无产阶级左派所出办的报纸,并上街散发。1973年,萨特又担任了另一份左派报纸《解放报》(Libération,左翼最大报纸,法国第三大全国性日报)的主编。

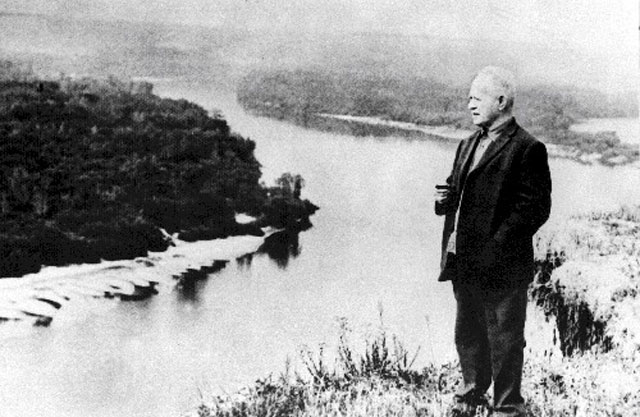

米哈伊尔·亚历山德罗维奇·肖洛霍夫

肖洛霍夫是二十世纪苏联文学的杰出代表,1965年他的作品《静静的顿河》获得了诺贝尔文学奖。授奖词这样评价肖洛霍夫——“由于这位作家在那部关于顿河流域农村之史诗作品中所流露的活力与艺术热忱——他籍这两者在那部小说里描绘了俄罗斯民族生活之某一历史层面。”

主要作品有《顿河的故事》、《浅蓝色的原野》、《静静的顿河》、《新垦地》、《一个人的遭遇》等。

主要作品有《顿河的故事》、《浅蓝色的原野》、《静静的顿河》、《新垦地》、《一个人的遭遇》等。

肖洛霍夫17岁开始写作。1923年在《青少年真理报》上发表第一篇小品文《考验》。1931年起担任俄罗斯无产阶级作家协会机关刊物《十月》杂志编委。卫国战争期间任《真理报》军事记者。

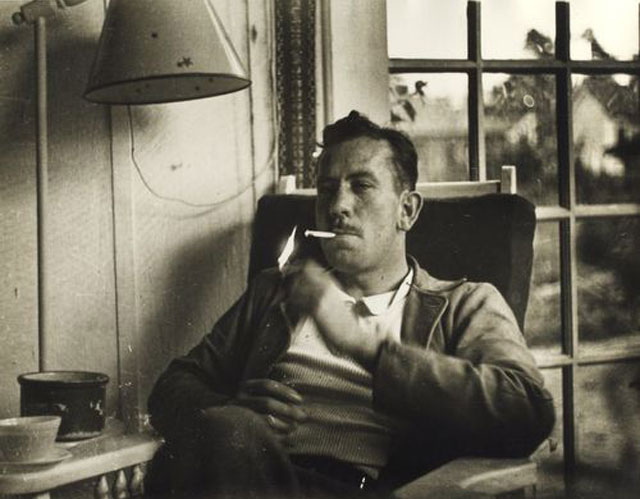

约翰·斯坦贝克

约翰·斯坦贝克是20世纪美国最有影响力的作家之一。诺贝尔文学奖授奖词这样评价斯坦贝克——“通过现实主义的、寓于想象的创作,表现出富于同情的幽默和对社会的敏感观察。”

代表作品有《人鼠之间》、《愤怒的葡萄》、《月亮下去了》、《伊甸之东》、《烦恼的冬天》等。

代表作品有《人鼠之间》、《愤怒的葡萄》、《月亮下去了》、《伊甸之东》、《烦恼的冬天》等。

1925年,斯坦贝克曾在《纽约时报》担任记者。但是,没过多久,他就对记者这种职业感到失望和厌烦。于是,他返回加州,投身到自己的创作中去。1966年初,斯坦贝克作为纽约报纸《新闻日报》的战地记者前往南越。斯坦贝克返回美国后,继续在家中写作。但是,在1968年5月,他的身体开始垮下来。1968年12月21日,他因心脏病发作逝世,终年六十六岁。

阿尔贝·加缪

1957年诺贝尔文学奖授予了法国著名小说家,“荒诞哲学”的代表人物加缪,时年44岁的加缪是有史以来最年轻的诺贝尔奖获奖作家之一。授奖词这样评价加缪——“由于他重要的著作,在这著作中他以明察而热切的眼光照亮了我们这时代人类良心的种种问题。”

代表作品有《局外人》、《鼠疫》、《西西弗的神话》等。

代表作品有《局外人》、《鼠疫》、《西西弗的神话》等。

加缪曾多次在报社工作。1940年,加缪来到法国首都巴黎,和志同道合的朋友一起,先在《巴黎晚报》从事编辑工作。1942年,加缪再次前往巴黎,开始为《巴黎晚报》工作,然后在伽里马出版社做编辑,秘密地活跃于抵抗运动中,主编地下刊物《战斗报》。1944年法国解放,加缪出任《战斗报》主编。

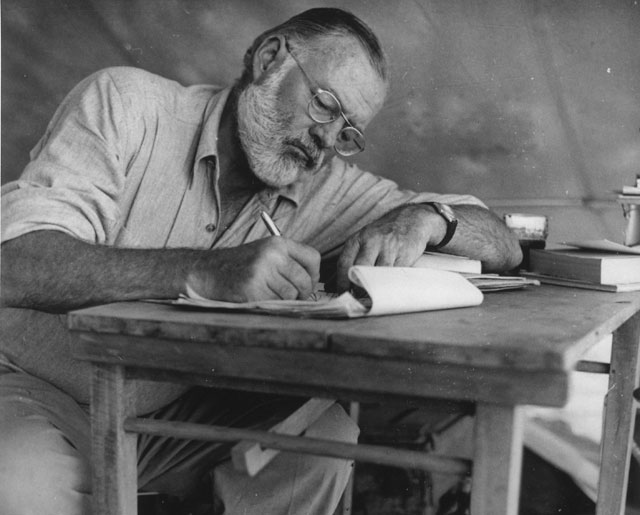

欧内斯特·米勒尔·海明威

海明威可能是大众最熟悉的兼具记者和作家身份的诺奖得主了。1953年,他以《老人与海》一书获得普利策奖;1954年,又凭该书获得诺贝尔文学奖。

代表作品有《老人与海》、《永别了,武器》、《太阳照常升起》。

代表作品有《老人与海》、《永别了,武器》、《太阳照常升起》。

1920年,海明威迁往安大略省多伦多,期间,在《多伦多星报》找到工作的海明威他成为自由作家、记者和海外特派员。1937年至1938年,他以战地记者的身份奔波于西班牙内战前线。在第二次世界大战期间,他作为记者随军行动,并参加了解放巴黎的战斗。

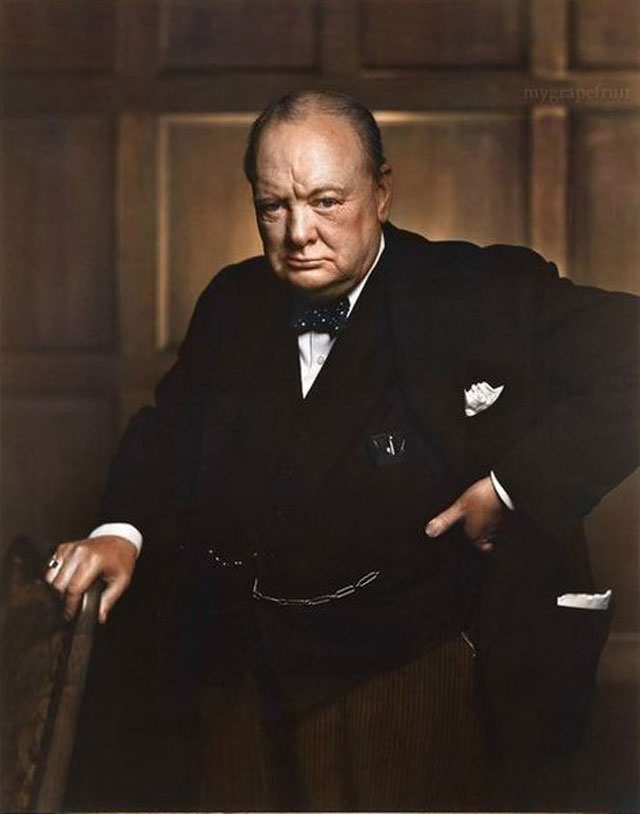

温斯顿·丘吉尔

1953年,瑞典文学院因《不需要战争》将诺贝尔文学奖颁给丘吉尔,理由是:“由于他在描绘历史与传记方面之造诣和他那捍卫人的崇高价值的杰出演讲。”

代表作品有《第二次世界大战回忆录》6卷、《英语民族史》、《世界危机》四卷等。

代表作品有《第二次世界大战回忆录》6卷、《英语民族史》、《世界危机》四卷等。

丘吉尔的第一部文学作品,来源于他踏入政坛前战地记者的经历。1895年从军校毕业后,刚刚当上中尉的丘吉尔到古巴体验战争。《每日纪事报》遂聘请他为随军记者,为该报发稿。1870年后印度北部部落爆发了反抗英军的武装战争,得知消息后驻扎印度的丘吉尔请假以《加尔各答先驱报》和《每日电讯报》记者的身份采访了英国的军事行动。之后,他在向两张报纸发出稿件的基础上加入了其他资料,写出了第一部作品《马拉坎德野战军纪实》。

赛珍珠

赛珍珠合和中国渊源颇深。她出生4个月后即被身为传教士的双亲带到中国,在镇江度过了童年、少年,进入到青年时代,前后长达18年之久。她在中国写下了描写中国农民生活的长篇小说《大地》,在1938年以此获得美国历史上第二个诺贝尔文学奖。授奖词这样评价赛珍珠——“她对于中国农民生活的丰富和真正史诗气概的描述,以及她自传性的杰作。”

代表作品有《大地》、《帝国女性》等。

代表作品有《大地》、《帝国女性》等。

赛珍珠也曾有过一段记者经历。1941年担任《亚洲》杂志助理编辑、编辑。创办自在沟通中西方文化的“东西方协会”,担任主席职务。1942年3月,应美国之音、英国BBC电台之邀,用汉语广播向中国介绍美国人民如何理解支持中国人民的抗日战争。1946年辞去《亚洲》杂志编辑职务,专事写作。不久,《亚洲》杂志停刊。