丝路上的克孜尔:中国石窟艺术的起始点(12)

龟兹服饰是在龟兹历史长河中日积月累所形成的深厚广博的复合体,是古代龟兹物质文明的重要标志之一。

近代考古发掘证明:从新石器时代起,就有人类在龟兹劳动生息。考古学家曾在库车境内的哈拉墩遗址发现了耳坠、耳环等装饰品,其中有一直径32毫米、宽20毫米天然石子制成的椭圆形耳坠,在石的上端凿一径4毫米孔为穿线之用,中间凿有3毫米之槽供系线之用。这一考古发现说明,龟兹早期居民已开始利用石制品装扮自己、美化生活。在发掘的石器制品中,还发现一件石纺轮,它的问世,无疑向我们揭示着龟兹纺织业的诞生。在散乱的骨器中,考古学家找到不少用于缝纫和梳妆的骨锥、骨针、骨簪等物品。据黄文弼先生考证,这些石器、骨器是公元前3至1世纪的遗物。由此说明龟兹早在公元前3世纪时就已经用骨针缝制衣服,且有佩戴石制耳坠、耳环之习俗和风尚。他们生活在自然环境极为严酷的戈壁瀚海边缘,依然用自己的双手装扮自己,打造美好的生活。

公元前69年(宣帝地节元年),乌孙公主路过龟兹,龟兹王绛宾留女不遣,即与联姻。汉亦以主女比于宗室,号称公主。公元前65年(元康元年)主女与绛宾俱入朝,备受宣帝宠爱,赠送甚厚,绛宾亦乐于亲汉。绛宾回国后,史称“乐汉衣服制度,治宫室,作缴道周卫,出入传呼,撞钟鼓,如汉家仪”。绛宾作为一国之主既如此崇尚汉文化,其国民之仿效之风当不难想象。

两汉时期,匈奴曾雄极一时,一度占据龟兹。汉与西域时通时绝,但是汉与西域人民的关系始终保持亲密和友好,龟兹国“乐汉衣服制度”就是绝好的证明。这一时期的龟兹服装尽管受到中原汉民族的影响,但是却始终以当地民族服装形式为主。龟兹人一般喜穿长袍,袖口窄小,缘有锦绣,袍长没膝,对襟式样。这种服饰与当地干旱多风沙的自然环境有密切关系。窄袖便于射猎,袍长没膝既可遮挡风沙,亦可御寒。腰间束带,便于佩剑及悬挂各类日常生活用具。而缘锦绣则意味着龟兹人对服饰美的崇尚。由此可见,龟兹民俗与服饰是古龟兹人民在劳动生产和生活,以及与自然斗争中的积累和创造。

克孜尔石窟是古龟兹人文发展的一部历史大典,壁画中所展现的龟兹民族的语言、人种、服饰、信仰以及生产、生活与乐舞活动场景,为已消失的文明提供独特见证。壁画中的生活、生产场景,反映出古龟兹地区融合了中原和西域及本民族文化所形成的特有的生活方式,连同上述佛教美术、音乐场景一起,生动再现了龟兹作为古丝绸之路重要枢纽的昔日繁荣。

克孜尔石窟作为丝绸之路承载世界文明,以及多元文化融合交汇、佛教传播进程不可替代的历史典范,历经千载,虽然满目苍桑与斑驳,但其跨民族、跨文化的包容性与兼收并蓄的多元化创造,依然当之无愧地成为造福人类文明和文化艺术发展承前启后的摇篮。

(本文原标题为《丝绸之路上的克孜尔石窟》,作者系龟兹研究院院长/研究员)

毕加索艺术展在广西民族博物馆开幕 展期至8月31日

“黑神话:悟空”主题艺术展|为情怀更为艺术

古人那些奇奇怪怪可可爱爱的印章

故宫特展来了!172件文物感受希腊克里特岛的神话

近距离感知中国文化的魅力(外国游客感受“中国之美”)

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

贵州:油菜花海绽春光

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

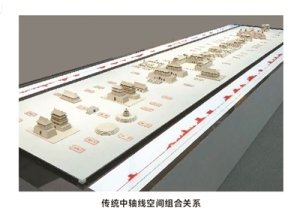

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

相关新闻

龟兹壁画:用色彩记录佛经故事

龟兹石窟文化遗产是古丝绸之路文明交流的结晶,源起丝路,始兴于汉,繁盛于唐,印刻着海纳百川、兼收并蓄、一体多元的特点,见证了公元3至公元13世纪期间新疆古代佛教文化的辉煌历史。

龟兹壁画中的丝路商旅:看马璧龙王如何救商客

龟兹石窟文化遗产是古丝绸之路文明交流的结晶,源起丝路,始兴于汉,繁盛于唐,印刻着海纳百川、兼收并蓄、一体多元的特点,见证了公元3至公元13世纪期间新疆古代佛教文化的辉煌历史

千年窑火:生生不“熄”,炼铸永恒之美

从门口、路边到窗台、桌面,到处堆满瓶瓶罐罐,连花盆都是自己烧制的废品。在中国陶瓷史上知名窑口——巩县窑的黄冶窑窑址附近,63岁的游光明把简陋的农家院当工作室,专注研究和复烧历史上的经典器型。