在火车站发现诗意:盘点艺术家笔下的火车

原标题:全速前进 — 火车年代中的艺术

一百多年来,火车在欧洲艺术史中呼啸而过,成为英国浪漫主义、法国印象派、意大利未来主义和比利时超现实主义艺术家的灵感来源。本文作者Harry Pearson将就此回顾这趟重要旅程。

奥古斯塔斯·艾格(1816-1863)《旅伴》,油彩 画布,65.3 x 78.7 cm.,1862年作。伯明翰博物馆和美术馆收藏

1825年秋天,英格兰北部特勒姆郡的希尔登镇,一台隆隆作响的奇特铸铁机器缓缓驶出,这是由乔治‧史提芬森(George Stephenson)和罗伯特‧史提芬森(Robert Stephenson)发明的蒸汽火车头,名为“机车一号”(Locomotion No 1)。火车头当时拖着20辆运煤矿货车和一辆载有近600人的试载客车。

两个多小时后,全球第一列载客火车到达目的地达灵顿。如果去除停车清理路轨和引擎阀门的时间,火车以平均每小时8英里的速度驶毕全程8.5英里的路程。这趟旅程颠簸崎岖,火车排出大量煤烟,而乘客绝对无法想象这种交通工具在未来不但会改变世界,更彻底颠覆人类对世界的理解。

最初,艺术家对这件工业革命的最新创造感到震惊。大自然本身已足够美丽,而铁路就像移动版的“黑暗邪恶碾磨机”,破坏了威廉‧布莱克(William Blake)笔下风景如画的英格兰耶路撒冷:一头肮脏的野兽破坏了乡村的和谐宁静,是呼喊着无知和麻木的象征。威廉‧华兹渥斯(William Wordsworth)对此深恶痛绝,而他的朋友约翰‧拉斯金(John Ruskin)则感到惊骇万分。

这种观点很快便有所改变。不久后,正如埃米尔‧左拉(Émile Zola)所言,一批在蒸汽年代出生和成长的新世代画家“在火车站中发现诗意,就像其父辈在森林河流获得诗歌的灵感一样”。

这两种态度在威廉‧透纳(J.M.W. Turner)于1844年首次展出的《雨、蒸汽和速度——西部大铁路》(Rain, Steam and Speed — The Great Western Railway)里,均可见一斑。在梅登黑德,一列“Gooch Firefly”火车驶过横跨泰晤士河、由伊桑巴德‧金德姆‧布鲁内尔(Isambard Kingdom Brunel)设计的大桥。在烟雾之中几乎看不见船夫和农夫,有一只看似野兔的动物试图与火车赛跑,却远远落后。人类似乎已将支配世界的权力拱手让给自己亲手创造之物。

然而,透纳笔下的火车非但没有破坏风景,反而成为风景不可或缺的一部分,与多云潮湿的英格兰融为一体,为这个雾霭朦胧的国家注入一股天然的力量。

达里奥·德·雷戈约斯·瓦尔德斯(1857-1913)《卡斯蒂利亚的耶稣受难日》,1904年作。毕尔包美术馆收藏。相片:Fine Art Images/Heritage Images/Scala, Florence

后来,我们在达里奥‧德‧雷戈约斯‧瓦尔德斯(Darío de Regoyos y Valdés)的《卡斯提尔的耶稣受难日》(Good Friday in Castille,上图,1904年作)中,也发现相似的矛盾心态。画中一列火车在高架桥上驶过,没有人注意到桥下一群弯着腰的黑衣忏悔者正安静地列队前行。蒸汽火车可能正全速驶往黑暗地狱,也可能带领乘客走向启蒙之路。

维多利亚时期的英国人很快便不再嫌弃蒸汽火车,更迅速将这种交通工具融入生活之中。威廉‧鲍威尔‧弗里斯(William Powell Frith)的《火车站》(The Railway Station,下图,1863年作)是一篇画布上的狄更斯短篇小说,漫溢情感和流浪冒险喜剧的味道。曾是噩梦般的远征,如今变成一趟愉快的家庭野餐旅行。火车站变成离别和重聚的地方,充满期待和担忧,时而上演浪漫偶遇的故事。

威廉·鲍威尔·弗里斯(1819-1909)《火车站》,油彩 画布,41.7 x 90.7 cm.,1863年作。图片:Leicester Arts & Museums / Bridgeman Images

也许只有英国蒸汽火车才有这种近乎与生俱来的怀旧之情。在卡密尔‧毕沙罗(Camille Pissarro)的《火车,贝德福德公园》(The Train, Bedford Park,1897年作)中,他描绘的英国市郊风景甚至比弗里斯还要欢乐,不断喷出蒸汽的小火车两旁是整齐修剪的树篱、朴实的房屋和整洁的白色信号杆。画作亦暗示即将到来的时代——蒸汽火车透过现代主义的象征,从一条桀骜不驯的恶龙变成一匹温驯快乐的役马。

对英国来说,蒸汽年代就像在温暖的壁炉旁喝一杯茶和品尝涂上牛油的烤面饼般美好而舒畅,毕沙罗在画作中描绘的火车可能是托马斯小火车的原型。

在同一时期的美国,安德鲁‧梅洛斯(Andrew Melrose)和西奥多‧考夫曼(Theodore Kaufmann)等艺术家相信应该认真看待蒸汽火车,因为它是西方文明的伟大推动者,英勇无惧地面对未知的威胁。

虽然蒸汽火车是先进科学的产物,但在梅洛斯的《向西行的帝国之星,爱荷华州康瑟尔布拉夫斯附近》(Westward the Star of Empire Takes Its Way — Near Council Bluffs, Iowa,1867年作)及其他画作里,蒸汽火车却看似异常脆弱,在荒野中显得无足轻重,高大的树木形成一种无言的压迫,就像自负的约翰‧韦恩(John Wayne)独自站在大草原,被高声欢呼的夏延族武士包围。

尽管法国人很久后才意识到铁路的重要性,但蒸汽时代却是在这里为艺坛带来最为深远的影响。1835年,法国开通客运服务,直到1842年才开始兴建类似英国和比利时的全国铁路网络。

法国开始兴建铁路后,发展一日千里,至1860年底,铁路已连接法国各大城市和城镇。随着法国铁路不断延伸,印象派画家也逐渐成长,包括生于1830年的毕沙罗、1832年出生的爱德华‧马奈(Édouard Manet)、1839年出生的阿尔弗雷德‧西斯利(Alfred Sisley)和保罗‧塞尚(Paul Cézanne)(左拉的同窗兼好友),还有生于1840年的克劳德‧莫奈(Claude Monet)。

圣拉扎尔火车站是除北站外巴黎最繁忙的车站,火车从这里出发往返诺曼底。1851年,负责经营铁路网络的西部铁路公司(Compagnie des Chemins de Fer de l’Ouest)赞助扩建车站,在1854年完工后,于斯特‧里奇(Juste Lisch)设计的瑰丽车站大堂总共连接14个月台,乘客可以乘坐火车直达鲁昂、迪耶普、勒阿弗尔和康城,再转乘其他线路前往邓寇克、多维尔和布列塔尼。

爱德华·马奈(1832-1883)《铁路》,油彩 画布,1873年作。Horace Havemeyer 纪念其母亲Louisine W. Havemeyer的礼物,1956年10月1日。相片由华盛顿国家美术馆提供

马奈住在圣彼得堡街,离圣拉扎尔火车站仅数街之隔。1873年,他在罗马路附近一位朋友家中的后院绘下《铁路》(The Railway,上图)。而古斯塔夫·卡耶博特(Gustave Caillebotte)的家则距离圣拉扎尔火车站只有数百米,他的《欧洲之桥》(Pont de l’Europe,1876年作)描绘一座横跨圣拉扎尔铁路场的大桥。

莫奈于1877年在圣拉扎尔车站附近租了一间工作室,并对火车站的景物深感着迷,很快便创作了不少画作:“我会绘画火车刚开动的情景,火车头冒出浓烟,几乎什么也看不见。这景象十分迷人,梦幻世界便该如此。”

在随后数年,他以火车站为题创作了12幅画作,包括《诺曼底的火车进站》(Arrival of the Normandy Train,1877年作)。他在这个单调灰暗的铸铁世界里发现一种抒情的诗意,与其后来在吉维尼花园里的体会不谋而合。美丽不在于物体本身,而在于我们的观感。

克劳德‧莫奈(1840-1926)《圣拉扎尔车站外景》,60.4 x 80.2 cm. ,1877年作。2018年6月20日在佳士得伦敦以 24,983,750英镑成交

左拉非常喜欢火车,甚至把房子建造在路轨旁,以便在花园里欣赏火车。这位曾撰写《我控诉》(J’Accuse!)的激进作家成为前所未见的火车迷,对莫奈气氛迷人的作品印象深刻。

他曾写道:“我们可以听到在巨大的车库中,被汹涌浓烟吞没的火车发出隆隆巨响。” 这位小说家将《人面兽心》( La Bête Humaine)的背景设定为圣拉扎尔车站内及附近,并以莫奈的画作作为其后多个版本的封面。

不过,并非所有印象派画家都如莫奈般直接描绘火车,虽然他们可能认为铁路旅行代表自己推崇的现代化发展,但不少艺术家仍避免描绘火车本身,往往只是透过蒸汽或烟囱暗示,并将火车隐藏于树叶后,如同身体的隐私部位。塞尚的作品则更为隐晦:在《圣维克多山和雅克河谷的高架桥》(Mont Sainte-Victoire and the Viaduct of the Arc River Valley,下图,1882至1885年作)等作品中,只看到路轨、火车站和桥梁,而鲜见真正的火车影踪。

保罗·塞尚(1839-1906)《圣维克多山和雅克河谷的高架桥》,1882至1885年作。纽约大都会艺术博物馆。相片: © The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/Scala, Florence

塞尚在1861年第一次乘坐火车旅行。像骡子一样的“机车一号”时速不到15英里,但当塞尚乘搭从巴黎米迪开往普罗旺斯艾克斯的火车时,火车的速度已提升至每分钟1英里。年长的乘客会因为窗外高速掠过的风景而感到晕眩,只得目不转睛地盯着前方。

而无论哪个时代,年轻人都比较容易适应新事物。对塞尚而言,飞逝的乡郊景色、模糊的前景和静止的清晰背景成为一种灵感启示,在这个世界中,各种元素只留下轮廓可以分辨,一如他的风景画。如印象派支持者兼作家儒勒·克拉贺提(Jules Claretie)对动态景致的评述︰“别要求细节,应着眼于当下的整体。”

俄罗斯表现主义艺术家华西里‧康定斯基(Wassily Kandinsky)参考塞尚以路轨为灵感的解构形态与构图方式,他曾于慕尼黑至加米尔施-帕滕基兴铁路(德国最古老的火车路线之一)沿线的穆尔瑙居住数年。在《穆尔瑙的火车与城堡风景》(Murnau View with Railway and Castle,1909年作)中,火车高速经过电线杆时,在明亮的田野间投下朦胧的阴影,从烟囱升起的蒸汽则与云朵融为一体,就像树木一样成为风景的一部分。

如果说蒸汽火车的速度影响了一批艺术家,那火车旅行的另一方面则对另一批艺术家带来深远影响。奥古斯塔斯·艾格(Augustus Egg)的《旅伴》(The Travelling Companions,1862年作)描绘火车窗边的两名年轻女子,窗外是地中海的景色。他的作品并非着眼于火车旅行的飞快速度,而是火车摇晃所引致的微妙催眠效果,以及于不同地方入睡和苏醒的梦幻感觉。

保罗·德尔沃(1897-1994)《周边》,122.5 x 169.9 cm.,1959年作。2012年6月20日在佳士得伦敦以 2,729,250英镑成交。艺术作品 Foundation Paul Delvaux, Sint-Idesbald — SABAM Belgium/DACS 2020

比利时超现实主义艺术家保罗·德尔沃(Paul Delvaux)毕生致力于以更加开放生动的方式探索这些主题,例如《月相3》(Les Phases de la Lune III,1942年作)和《旅行传奇》(Le Voyage Légendaire,1974年作)。虽然他笔下的城市环境、月光,甚至穿上衣服或裸体的女子(均以他的妻子为模特儿)都甚少变化,但德尔沃绘画的火车却千变万化,蒸汽、柴油和电气化火车都曾出现在其作品中。

雷尼‧马格利特(René Magritte)曾戏谑取笑德尔沃的作品,而后者的作品也的确欠缺马格利特的广阔视野。不过,马格利特在1938年创作的《时间静止》(Time Transfixed,1983年作)中,却同样借用佛洛伊德式的象征主义,绘描一列从壁炉傲然驶出的微型火车,原本平平无奇的家居壁炉因此带有几分生殖之神普里阿普斯偷偷接近仙女洛提丝的感觉。

乔治·德·基里科(Giorgio de Chirico)是铁路工程师之子,对德尔沃和马格利特影响深远。他画中的火车经常在背景的远处,没有兴奋或期待的感觉,取而代之的是一种孤独和忧伤。蒸汽火车渐渐远去,留下观赏者在诡异无人的光影世界之中。逃离有既定的时刻,而我们却错过了今天、这个星期、抑或是本世纪的最后一趟车。

吉诺·塞维里尼(1883-1966),《驶过村庄的红十字会火车》,油彩 画布,88.9 x 116.2 cm.,1915年作。所罗门·古根汉基金会珍藏。相片︰The Solomon R. Guggenheim Foundation/Art Resource, NY/ Scala, Florence。艺术作品︰© Gino Severini, DACS 2020

未来主义艺术家热爱速度、力量和阳刚气息,自然视蒸汽火车为男子气概的象征。吉诺·塞维里尼(Gino Severini)是1910年《未来主义宣言》的签署人之一,他的巴黎工作室可以俯瞰丹佛-罗什洛火车站。当时,蒸汽火车不再只接载约会的情侣或享受海边假期的家庭,更是运载士兵到前线的主要交通工具。

未来主义本应颂扬战争与暴力,但机械化冲突的可怕现实似乎令塞维里尼和同样签署了宣言的翁贝托·波丘尼(Umberto Boccioni)的态度有所软化。前者的《驶过村庄的红十字会火车》(Red Cross Train Passing a Village,1915年作,上图)和后者的《心境》三联画(States of Mind,1911年作)均捕捉了运动的分裂与混乱。

在《心境》中,蒸汽像海啸般汹涌而至,高速的火车似乎要碾碎路上的一切。火车头也许是力量的化身,但波丘尼亦似乎意识到这种男性特质的表现不但能带来荣耀,也可能带来孤寂与绝望。

在马格利特创作《时间静止》时,柴油和电气化火车已开始取代蒸汽火车。英国最后一列主干线蒸汽火车于1968年8月驶入利物浦莱姆街火车站后退役,六年后,法国亦停用蒸汽火车。当代艺术家已舍弃这一主题,取而代之的是汽车、喷射机和宇宙飞船玤。尽管德尔沃仍然经常幻想着蒸汽火车,但对同期大部分画家而言,蒸汽时代早已烟消云散。

(图片来源佳士得)

古人那些奇奇怪怪可可爱爱的印章

故宫特展来了!172件文物感受希腊克里特岛的神话

近距离感知中国文化的魅力(外国游客感受“中国之美”)

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

贵州:油菜花海绽春光

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

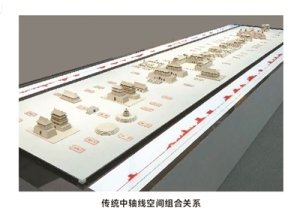

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

先人们是怎么给动物字定型的?

吉他赋能文旅发展(深观察)

相关新闻

莫奈的蓝vs梵高的黄:由色彩窥探艺术家的内心世界

色彩本身并没有情感,但我们的情感却总是充满了色彩,艺术家常赋予不同的色彩以特定的思想、情感内涵。对某种色彩的偏爱,往往反映了不同的精神追求和精神状态。

韩国多场演唱会取消,2月观影人次创16年来新低

当地时间3月3日零时至4日零时,韩国新增新冠肺炎确诊病例516例,死亡4例。韩国累计确诊5328例,死亡32例。疫情最严重的大邱和庆尚北道累计确诊4780例,其中大邱累计确诊4006例。