中国农村土地改革的“百科全书”

周立波(1908—1979)的代表作长篇小说《暴风骤雨》,以1946年至1947年间东北土地改革为背景,叙述了土改工作队开进松花江畔的元茂屯,发动和组织广大贫苦农民斗争恶霸地主韩老六,进行土地改革的全过程。小说以恢弘的气势,描写了广阔细腻的农村生活,用大众化的语言再现了新民主主义革命时期中国农村暴风骤雨般的阶级斗争。该书于1948年由东北书店出版后反响强烈,曾被改编成影视剧、连环画、长篇评书等,下卷“分马”的章节被编入中学语文课本。

中学语文课讲到《分马》时,那种活泼而有生活气息的东北方言,朴实与狡黠并存的农民形象,给我留下了深刻的印象。当时只知道这篇课文是周立波《暴风骤雨》里的一个章节,进入大学中文系学习现代文学史之后,我开始思考:当时不到40岁的周立波,是如何在延安文艺座谈会精神的引领下,创作出这部中国现代文学史上反映农民土改斗争最成功的作品的?

从亭子间到革命根据地

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》里说,“同志们很多是从上海亭子间来的;从亭子间到革命根据地,不但是经历了两种地区,而且是经历了两个历史时代。一个是大地主大资产阶级统治的半封建半殖民地的社会,一个是无产阶级领导的革命的新民主主义的社会。”这些同志中就包括周立波。

1928年,小学教员周立波为躲避反动派迫害,前往上海。在上海的10年间,周立波大多在亭子间度过。亭子间是旧上海小职员和穷文人居住的地方,孕育出不少革命家和大作家。周立波在上海继续参加革命活动,先后加入中国左翼作家联盟和中国共产党。在革命工作之余,他还自学英语,阅读中外名著和进行理论翻译。从1934年加入“左联”到1937年离开上海,周立波创作发表了近80篇文学评论、散文、杂文与诗歌,翻译了近百万字的外国文学作品。从这一时期的作品来看,他深受马克思主义文艺理论以及现实主义文学的影响。

1939年11月,周立波奉调去延安,这是他人生尤其是文学生涯的一次重大转折。在延安,周立波担任鲁迅艺术学院编译处处长兼文学系教员,讲授世界名著选读课程。他还在窑洞里写下了十几万字的外国文学名著讲稿,保存下来的部分以《周立波鲁艺讲稿》为名于1984年出版。徐迟对这份讲稿非常赞赏,称其为“我国近代文艺理论研究的极为重要的一个文献,更是一件弥足珍贵的美学瑰宝”。

1942年5月,延安文艺座谈会召开。周立波全程参加了座谈会,由此确立了文艺为工农兵服务的方向,《暴风骤雨》正是他的实践成果。

和贫苦农民打成一片

“很短的时间内,将有几万万农民从中国中部、南部和北部各省起来,其势如暴风骤雨,迅猛异常,无论什么大的力量都将压抑不住。”这段话出自毛泽东《湖南农民运动考察报告》,被周立波写在《暴风骤雨》的扉页上。我们从中不仅能看出《暴风骤雨》书名的由来,更可以想见这部作品的主题以及作者所秉持的信念与信仰。

表现农民在土改斗争中展现出的蓬勃力量,在当时还是文学创作中的新尝试。在“五四”新文学传统中,很多知识分子作家都写过乡土和农民,但他们往往没有真正走近农民、走进农民家庭、走进农村生活。与外在于书写对象的“看”不同,周立波希望真正“融”到农民群众和农村实际工作中。

1946年10月上旬的一天,一辆马车奔驰在哈尔滨东南的乡间公路上,车上坐着6个人,其中一位就是周立波。他受中共珠河(尚志)县委的委派到元宝区任区委书记,参加当地的土地改革运动,这为他的小说创作提供了深入生活、积累素材的机会。

他在元宝镇“手不离笔,兜不离本。在街上走路,看到地主的黑门楼、大宅院,看见穷人住的破草房,他都停下来往上写一会。开积极分子会,开斗争会,他很少在台上,总是在人空里窜来窜去,还是不停地往本上写”,“几乎整天在屋子里,阅读文件,整理各种材料,有时甚至通宵达旦”。

但是这样还不足以走进农民内心,难以描摹出农民的灵魂。周立波认为:“写场面比写人物容易对付些,这是因为场面的材料还容易收集,而各阶层的人物的行动、心思情感和生活习惯,往往难捉摸。”为了真正了解农民的心声,打开农民的心扉,在元宝镇元宝村,周立波和当时的贫苦农民吃在一起、住在一起,“一天三顿都吃苞米茬子和咸菜”“连皮鞋都不敢穿”,逐渐拉近了和贫苦农民的距离。

在语言方面,周立波放弃了知识分子腔调的欧化语言,以一种简洁、明快、直白的语言进行叙事,有效解决了欧化长句不便人民大众阅读的难题。在人物对话中,他大量运用东北方言和农民语言,让人物形象的刻画更加逼真、生动、有活力。周立波是湖南人,在小说中却熟练运用起东北方言,可以想见他在语言学习上付出的努力。

“写的就是元宝镇的人”

《暴风骤雨》除了浓郁的生活气息和生动的生活场景,最鲜活可感的是他创作出的一批典型人物,尤其是贫苦农民的形象。在《暴风骤雨》里,农民形象是积极而具有成长性的,赵玉林、郭全海都是深受压迫的贫苦农民,勤劳勇敢、无私无畏,虽然也存在缺乏斗争经验、遇到挫折容易消沉的缺点,但在工作队的指导下,他们一步步走向觉醒与成熟,这个过程彰显了人性的真实与可信。用今天的视角看,写出了“人物的弧光”。

老孙头是小说里最立体、饱满的艺术形象,他有狡黠、落后、自私、胆小的一面,在土改工作队初来时,他将信将疑,“工作队能整得下韩老六吗?”“怕是整不下”。不敢正面揭发,只好“悄悄地拐弯抹角说”。对于老孙头这样复杂的性格,周立波也只是进行善意的讽刺与批评,而不是完全否定。

《暴风骤雨》出版后,周立波寄了一本给元宝村,并在书中夹了封简短的信,请村里曾给他担任过警卫员的刘文,抽空给村里不识字的郭长兴、白福山、车老板老孙头念一念,因为书中有不少他们的故事。刘文用了5个晚上给村民们从头到尾念完了这部小说,很多村民“都说书写得好,都是些实事”,“每天念完,大家总是寻根刨底地议论一番,总觉得书里的人写的就是元宝镇的人”。

奋斗精神传承不息

《暴风骤雨》出版后,发行量和影响力都很大,甚至被当作土改实际工作的参考书。在第一次全国文代会上,《暴风骤雨》获得解放区优秀作品表彰,被译介到苏联、日本、波兰、罗马尼亚等国,并于1951年获得斯大林文学奖金。日本学者安岛彬评价《暴风骤雨》是一部描写中国农村土地改革的“百科全书”式的作品,对土改的很多问题都进行了解答。

1959年,《暴风骤雨》上卷由北京电影制片厂改编成电影,谢铁骊执导,于洋、高保成等主演,于1961年上映。这部电影的编导和演员很多都有土改工作经历,编剧林蓝是周立波夫人,也曾和周立波一起参加东北土改。据地方文史研究者回忆,1963年春天,电影《暴风骤雨》第一场下乡巡回放映就在元宝镇,当地农民像过年一样,在操场上围观这部电影,发现电影里的主要人物和现实生活中郭长兴、白福山等在气质、身材、脸型上几乎一模一样,简直是一个“模子”刻出来的。台下老孙头的外孙女甚至对着屏幕上的老孙头喊“姥爷”。

暴风骤雨之后,故事才刚刚开始。时光穿过70多年,《暴风骤雨》的原型地,号称“土改第一村”的元宝村已经变成今天小康路上的“亿元村”。看到花园广场、洋楼林立的当代元宝村时,不由更令我感叹《暴风骤雨》的精神价值。小说因其对时代精神的真切把握、对土改政策的通俗表达、对农民主体意识的尊重,深度唤醒了农民的现实参与性与内生奋斗动力,像拧紧的发条,再也停不下来。当地人将土改文化视为“元宝人宝贵的精神财富和丰富的旅游资源”,还建起了《暴风骤雨》纪念馆。而《暴风骤雨》留下的另一笔精神财富就是,文艺创作必须深深扎根到现实生活与人民群众中去。

(作者系安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、安徽警官职业学院教师)

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

贵州:油菜花海绽春光

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

先人们是怎么给动物字定型的?

吉他赋能文旅发展(深观察)

不负青春不负国 点赞巴黎奥运会“00”后中国小将

第十一届乌镇戏剧节公布特邀剧目

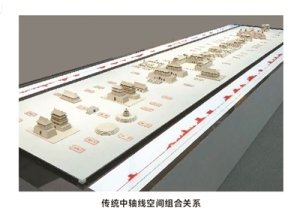

北京中轴线:一条擘画了七百多年的文明线

相关新闻

乌镇戏剧节阔别两年再度回归 24部剧目全公布

第八届乌镇戏剧节中,特邀剧目、青年竞演、古镇嘉年华、小镇对话四个单元重磅回归。发布会上,乌镇戏剧节发起人陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉一同公布了万众期待的特邀剧目名单。