演员“活着” 舞台上的人物就是活的

第三十届中国戏剧梅花奖获得者、浙江婺剧艺术研究院演员楼胜,说起戏来话就多一些,说起自己,三言两语就没话了。竞演一落幕,记者冲过几乎掀开天花板的喝彩声抢到幕后。楼胜才褪了行头,气都来不及喘匀,汗珠一层一层往外冒。观众围拢来递纸巾,问长问短。他一面一把一把抹脸,一面细细作答,耐心十足。

“我们婺剧有句俗语——文戏踩破台,武戏慢慢来。武戏要静下来,有充分的人物内心表现,不能毛毛躁躁,文戏却是满台跑,它的情绪起伏、节奏感更强烈、更生动。我们有大开大合、大锣大鼓、大红大绿、大吼大叫、大蹦大跳的表演,它来源于民间,以前叫草台戏。草台戏的演员和观众都是农民,他们对人物的理解都表现在形象外部,形成自己的认知和表现方式。”

楼胜在《临江会》中饰演周瑜

楼胜说戏,一字半句不肯含糊。说《临江会》,“周瑜面对刘备是笑着,一扭头就露出狰狞的样子,心里喜悦,就从高台上往下翻,还有抖翎子、耍宝剑等等。同样的情节,在其他剧种里这样表现是不可思议的。它就是那么夸张,就是要把人物的内心放大。比如周瑜几次扯住刘备,周围的兵士都在吼叫,表现的可能只是周瑜内心的一个念头‘他要跑了,我得把他抓回来’。这个小小的念头在舞台上是以大幅度的动作表演出来的”。

说《火烧子都》,“戏里有我们婺剧老艺人传下来的抹脸、吹脸技艺,正是人物内心浓墨重彩的表达。以前没有灯光,演员在庙台、广场演出,观众很多、离得很远。公孙子都是惊吓、抑郁而死,他临死时的情绪,演员用表情已经不够表达了,他们怕观众看不清楚,就创造了抹脸、吹脸。颜色是一层一层抹上去,人物内心是像笋壳一样,一层一层剥开来。一抹,是煞白,吓的;又一抹,是血红,憋的;再一抹,黑的,面如土色;最后,灵魂出窍,脸喷成了金色”。

说《断桥》,“别的剧种演《断桥》,白蛇是小姐,小青是丫鬟,我们婺剧有蛇形、蛇步,充满神话色彩。青白二人寻许仙,表现出来是两条蛇在追,许仙在逃,他的内心是恐怖、惊慌的,外部表达是连滚带爬,在舞台上用的是高难度的跌、摔技巧。白蛇内心复杂,青蛇法力无边,三人用追、打、逃、跌、拦、挡等关系形成了各种造型,听觉上则是紧锣密鼓。这一出《断桥》比起别的剧种中的同一情节,节奏快、冲击力大”。

楼胜在《断桥》中饰演许仙

把痛苦的事当成快乐的事去做

“我的父母是农民,我家住在浙江金华一个很偏僻的小山村。盘山公路到终点,再进去就没有路了,四周全是山,那就是我的家。那时候,唱戏是我唯一的路。我爱戏,进戏校之后,每个星期六回家,家里会给我带上一袋米、一罐梅干菜、一双白球鞋,因为一星期肯定要练废一双鞋。 ”

楼胜说起了练功,从早上天不亮,起床就练,一堂功练完,吃早饭,早饭吃完接着练,一直练到吃午饭,下午是文化课,晚上又是一堂扎扎实实的功。星期六早晨、上午练完,回家,星期天晚上回来接着练。“太痛苦了、太枯燥了、太累太累了。一堂又一堂,像跑马拉松。人都有惰性,都想偷懒。”楼胜说得很坦诚,“但是非得咬牙坚持,坚持了就出功了。”在戏校有句话叫“不打出不了功”。“比如‘下高’,老师为什么打你,因为在技巧上你明明能完成,只是战胜不了内心的胆怯,一往下翻就怕。你翻砸了,老师的“刀坯子”就落下来。你再上去,比起怕翻,更怕挨打,一咬牙就翻下来了,第一趟翻成了,再上去,翻第二趟、第三趟。战胜自己的胆怯,这一关最重要,这一关过了就放开了,就可以调整自己的范儿,体会怎样翻得更利落。这个‘下高’会了,还有别的‘下高’。‘跌’也是一样,范儿不对,就摔疼了,疼了就记住这样不对,会了这一跌,还有下一跌……”

“功要保持住,不能退。”楼胜至今仍然一刻不敢懈怠,“不过,现在心态变了,我觉得不能把练功、坚持、坚守说得那么惨,我已经可以把这种曾经痛苦的事,当成快乐的事去做,可以去享受这个过程。排练的时候,进入人物,享受自己,陶醉在其中,这样就会事半功倍。你会发现,咬牙坚持,可能进步了一点,可是投入、用心,会进步很多。”让痛苦变成快乐的,是演出,楼胜说,“演出一场等于练了很大的一堂功,坚持演出肯定能把功保持住。戏曲不是影视剧,不是拍完了就可以休息,必须每天演、每天保持,每一场都是从头来过,不能输于上一场。我总是想,更好的表现肯定在下一场,所以要一直练。”

戏曲的任何环节都喜欢

楼胜的行当是“文武生”。问他文武双修是不是很难,他说:“婺剧的行当没有分得那么细,唱念做打,文戏武戏,都要拿下。”

其实学文戏、武戏,并不像学文科、理科,它讲究的是“一岁年纪做一岁年纪的事”。楼胜解释说,武戏的基本功,练一年之后,基本上就有成效了,技巧都能掌握,两年之后就定型了;而唱腔、表演是另外一门学问,且得琢磨,一辈子琢磨,唱腔不能突击练,只能慢慢揣摩、消化。“打基础的时候,要花大量的时间在腰、腿、韧带上,把身体条件充分开发出来;然后是身段、刀枪把子、软硬毯子功,把基本表现手段掌握扎实;此后可以排一些小戏,舞台上的各种实践,又帮你拿下一些表现手段;这时候,就可以排新戏、塑造人物,这是一辈子的学问。”

现在楼胜排戏,台词、动作拿下来,不需要多久。“必须背得滚瓜烂熟,让它变成肌肉记忆,在台上就不能想了。大量的时间、精力要去研究剧本、琢磨声腔、体验人物,而不是还在想着技巧怎么运用。”楼胜说,最开始是依样画葫芦,不能自己瞎琢磨,等掌握了原理,就要化开重新来,揉碎了,再组合。”现在排新戏,他想的是用哪个眼神、哪个手势更准确;台步怎样更贴合人物,身段、动作放在他身上合不合适;情绪在不在剧情里,前后能不能衔接;每段台词的节奏是什么,哪里要断开,哪里要快、要慢,哪里一个字一个字往外蹦更有感染力、更符合当时的情境,等等。不仅如此,楼胜对服化道也颇有心得。“一个演员在舞台上,妆面、头饰、服饰等等都是塑造人物的一部分。有的服装穿在一个人物身上很突兀,和故事情境、人物身份,乃至他的生长环境、文化底蕴不相符。比如配色是暗还是明,花纹是金线还是花线来绣,都是细微之处,但在台上会有很大的不同。有的服装看起来特别合适,可能是布料本身的颜色加上绣花的颜色共同实现的效果,差一点都不行。我更了解我要塑造什么样的人物,所以每个人物的服装制作过程我都会参与,我得学习绣花,研究戏服的制作过程,才能知道怎样去和做戏服的人沟通。比如一件戏服为什么穿在身上不平整,我得知道是哪个环节出了问题,否则就无法谈怎么修改。”为了演好戏,学了绣花,因为也喜欢。楼胜说,不仅喜欢表演,戏曲的任何环节都喜欢。

喜欢,但不盲目,楼胜向许多兄弟剧种取过经。“我们从小在婺剧的熏陶下,先入为主的观念会占据对剧种的审美判断,必须站在其他剧种的角度来反观,才更清晰,所以要多跟其他剧种探讨,而不是固步自封。有时候我们太钟爱这个剧种了,就好像看自家孩子,怎样都是好,但是有一句话一直让我受益——京昆打底,剧种立身。像婺剧这样的剧种,应该多像京剧、昆剧学习,因为这些剧种的程式非常规范,身上、脚下,各方面非常完善,都值得我们借鉴。学习之后化用在婺剧里,要让别人一看还是婺剧,而不是照搬。多学习,会让剧种变得更大气、更专业。”楼胜说。

每一场都在倒计时

最好看的,还要数《断桥》。三个人追的追、打的打、逃的逃,拉着、扯着、拦着,还有许仙惊险的“十三跌”,好不生动热闹。白娘子口中责怪、心中不舍、手中揽护;小青爱恨分明,真心喊打喊杀。许仙见白娘子回心转意,讪讪地这边厢一凑,那边厢小青一嗔,他赶紧扑通又跪下了。戏迷就忍不住会心一笑,台上不依不饶的那位小青,下了台真正是“许仙”的“娘子”——第二十七届梅花奖获得者杨霞云。自从杨霞云得了梅花奖,楼胜陪伴她跟随中国剧协梅花奖艺术团“送欢乐下基层”慰问演出奔赴全国各地,回回演《断桥》,场场不落。这一回,杨霞云又陪伴楼胜同登梅花奖竞演舞台。团里的人都知道,两个人带着《断桥》去过很多城市,可是,问他们哪座城市怎么样,不一定说得出来,因为每到一个地方,他们都在专心准备演出。为什么这么热爱舞台,楼胜说:“在台上听到掌声特别幸福,因为戏曲有现在这样的市场,婺剧能让更多人知道,我们看得到希望,看得见未来。”

作为武戏演员,除了热爱,对于舞台,楼胜还多了一份时不我待的紧迫:“每一场演出都是在倒计时。演完一场,距离我离开舞台又近了一步,所以特别珍惜登台的机会。尤其是武戏,演完一场,又少一场,演完一年,又长一岁。现在我30多岁,转眼就40岁了,到那时候,体能、体力,还能像今天一样吗?我还能演多少场,算都能算得到。练了20年,既有体力又有技巧,还能有感悟的日子其实没有多少。”

因为珍惜,楼胜一直没有停止在舞台上创新。“一个演员在舞台上就是不断尝试的过程,一定是场场演、场场新。每一天演员的状态不一样,观众的反应不一样,都会擦出新的火花。舞台上会有灵光乍现的时候,想找回当时的状态却回不去,就要重新寻找,一直在路上。”楼胜说,挑战自己,其实也在挑战观众,“这样他们能接受吗?这一次成功了,和他们在心灵上的交流就建立起来了,下次我再突破一点,每一场希望都超出他们的预期,让他们有更好的预期,我再去突破,不断超越。 ”因为演员“活着”,舞台上的人物就是活的,“我心里装着好多当代观众对戏的看法,我一演,就不可能和老师是一模一样的。看起来是传统戏,对我而言,不是复制,我有自己的理解。每个动作、眼神,是我在演,就是在创新。”楼胜说。

近距离感知中国文化的魅力(外国游客感受“中国之美”)

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

贵州:油菜花海绽春光

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

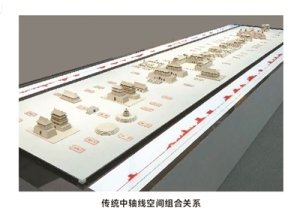

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

先人们是怎么给动物字定型的?

吉他赋能文旅发展(深观察)

不负青春不负国 点赞巴黎奥运会“00”后中国小将

第十一届乌镇戏剧节公布特邀剧目

相关新闻

中国戏曲要5G(XR) 还要“猴班长”(lP)

“猴班长”是由中国当代美术大师黄永玉先生应中国京剧名家李佩红院长之邀,专为全国校园学生创作设计、并题辞:"猴班长是孩子们的好朋友"。至此中国校园学生又多了一个好朋友、中国京剧也开启了IP的新篇章。