老兰州的清明习俗:踏青赏景正当清明时

引言

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”

在北方人的记忆中,有关清明的种种联想似乎都和愁绪有关。当一个流传两千多年的传统节日款款来到时,我们看到的是沉淀在一抹抹衰草背后的历史烟云。十二年前,当清明节第一次与春节、中秋等传统节日一起进入国人法定节日的时候,清明节开始被赋予了一个全新的内涵。

老兰州的习俗 踏青赏景正当清明时

从古至今,清明节都是敦煌民间的重要节日。它的主要活动内容包括了上坟祭祀、踏青春游、聚集会餐等,在追思先人的同时,现世的亲戚朋友们聚集在一起,吃饭喝酒,沟通交流,有时还与家人踏青春游、放放风筝、吟诗作文等等,节日的内容也在随着时代的变迁不断地丰富着。清明节俗活动联结着历史与现代,保存着民间民俗文化的基因,也自然成了中华民族共同体认祖归宗的纽带。

清明时节,兰州的气候渐渐转入平稳,春风和煦,春草开始发芽。在这个时候,人们开始准备祭祖扫墓。据兰州地方志记载,在上个世纪50年代以前,兰州人祭祖的习俗几乎差不多。由族长率领族人拜祭家庙,祭扫祖坟,宰猪献盘,祭后再按照各家人丁分发祭肉。据老兰州人讲述,每年清明上坟的时候,人们提着菜盒子,盛一些小菜祭品,带些馍馍、水酒、烧纸、香烛,扛个铁锨,到四野荒山各自坟地为坟茔添土。同族人聚在一起,先给坟地除去杂草,然后添土摆放供品。兰州人在清明节上坟时不同于一些地方的人在户外野炊,而是吃些自带的冷食和甜点。据一些老兰州讲,这些都是寒食节后禁火,只吃冷食的遗俗。随着社会进步和人们对传统习俗的不断改进,现在的清明上坟被赋予了踏青赏景、族人聚会等符合时代的意义。

清明扫墓,谓之对祖先的“思时之敬”。其习俗由来已久。明《帝京景物略》载:“三月清明日,男女扫墓……轿马后挂楮锭,粲粲然满道也。拜者、酹者、哭者、为墓除草添土者,焚楮锭次,以纸钱置坟头。望中无纸钱,则孤坟矣。哭罢,不归也,趋芳树,择园圃,列坐尽醉。”其实,扫墓在秦以前就有了,但不一定是在清明之际,清明扫墓则是秦以后的事。到唐朝才开始盛行。《清通礼》云:“岁,寒食及霜降节,拜扫圹茔,届期素服诣墓,具酒馔及芟剪草木之器,周胝封树,剪除荆草,故称扫墓。”并相传至今。

据有关史料记载,清代的时候,每到清明这一天,兰州各界民众将城隍庙里的城隍爷木雕像,抬到安定门外龙尾山下历坛的城隍行宫,兰州知府、皋兰知县等设馔致祭,士民共同祭拜,这种被称为“春祭”的风俗自清代后一直流行至民国初。一些外地客商因为在清明期间无法回乡,所以只好将烧纸装入黄表纸信封内,在封皮上写清楚某县、某某已故亲属之名和装书者姓名,赴历坛焚烧,谓之“带包”。也有人在城隍庙附近带包,庙内有两座大铁焚纸炉,即为焚包处所。据兰州老人回忆,外乡人“带包”的这种习俗在民国时依然流行。解放后,兰州近郊地方还是以土葬为主,人们去坟地扫墓祭祖,礼仪与昔日差不多。

兰州日报社全媒体记者瞿学忠

“黑神话:悟空”主题艺术展|为情怀更为艺术

古人那些奇奇怪怪可可爱爱的印章

故宫特展来了!172件文物感受希腊克里特岛的神话

近距离感知中国文化的魅力(外国游客感受“中国之美”)

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

贵州:油菜花海绽春光

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

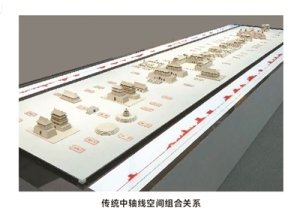

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

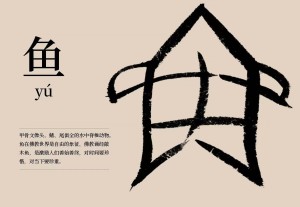

先人们是怎么给动物字定型的?

相关新闻

偷名画这么容易?梵高生日当天,画作《春天花园》被盗!

3月30日,是荷兰艺术家梵高的生日。然而,在他167岁生日当天,阿姆斯特丹附近的拉伦辛格博物馆称,馆内梵高作品《春天花园》被盗,据悉,该馆目前因为疫情关闭。