珍贵文物在国家典籍博物馆集中亮相

“殷墟甲骨”“居延汉简”“敦煌遗书”“明清档案”……1月14日,“二十世纪初中国古文献四大发现展”在国家典籍博物馆第五、第六、第七、第八展厅开始预展,面向社会公众开放。

殷商甲骨文、居延汉简、敦煌遗书、明清内阁大库档案是上世纪初中国学术的“四大发现”。本次展览首次将分藏于各处的四大文献荟萃一堂,集中了甲骨、简牍、敦煌遗书、明清档案等多种类型的珍贵文物文献共249种,382件,也是目前为止“四大发现”文物最大规模的展览。

殷墟甲骨文化根脉

甲骨文是迄今为止中国最早的成熟文字,殷墟甲骨的发现使只存在于典籍中的商代被证实为信史。2017年,甲骨文入选“世界记忆名录”。国家图书馆(国家典籍博物馆)甲骨收藏35651件,约占存世总量的四分之一,是世界上甲骨藏量最多的单位,其中有字甲骨34783片。

“殷墟甲骨”专题位于国家典籍博物馆第五展厅,分为“重现的文明”“神秘的文字”“神奇的王国”“探索的旅程”四个单元,通过甲骨实物展示、考古发掘资料图片、相关研究成果集锦等,探寻中华文明的发展脉络,突出甲骨文在中华文明乃至人类文明发展史上的重大意义。

国家图书馆所藏甲骨中尺寸最大、字数最多的甲骨5405 (央广网记者彭扬摄)

“殷墟甲骨”专题共展出展品50种54件。亮点展品包括记载商王田猎,猎获麋鹿和兔的龟腹甲残片甲骨2174,上面的“兔”字象形基本把兔子的前后腿、小短尾等外形表现出来,十分生动传神;国家图书馆所藏甲骨中尺寸最大、字数最多的甲骨5405,长43.5厘米,宽24厘米,共218字,内容为向殷先公和山神祭祀;甲骨5509记录了商代日食,是世界上最早的日食记载之一。

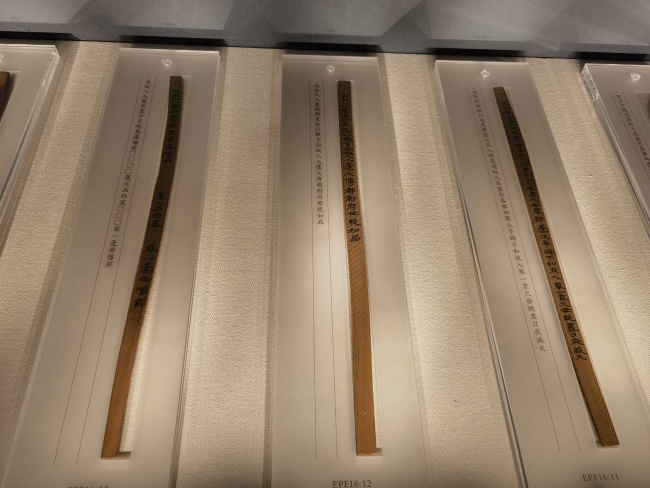

居延汉简历史见证

居延汉简是汉代居延烽燧遗址中出土的简牍,大部分是汉代边塞屯戍档案文书,一小部分为书籍、历谱和私人信件,简文内容最真实生动地展现了汉代居延戍边吏卒的工作生活面貌。

“居延汉简”专题位于国家典籍博物馆第六展厅,包含“有册有典”“流沙坠简”“居延汉塞”“大漠孤烟”“手不释卷”五单元。其中,“居延汉塞”生动地展示了居延地区的历史发展轨迹和戍边吏卒的重要职责,真实还原汉代边塞屯戍的军队面貌;“大漠孤烟”“手不释卷”则从衣、食、住等后勤保障中展现戍边吏卒的日常生活,以及戍边吏卒在工作之余的学习情况,让我们得以窥见两千年前居延戍边生活的细节点滴。

居延汉简专题区展出的《塞上烽火品约》(仿制品) (央广网记者彭扬摄)

“居延汉简”专题展出展品总计81种,155件。亮点展品包括甘肃简牍博物馆藏《塞上烽火品约》(仿制品)、《论语·知道》(仿制品),国家图书馆藏《“肩水金关”简》《癸亥诏》等。

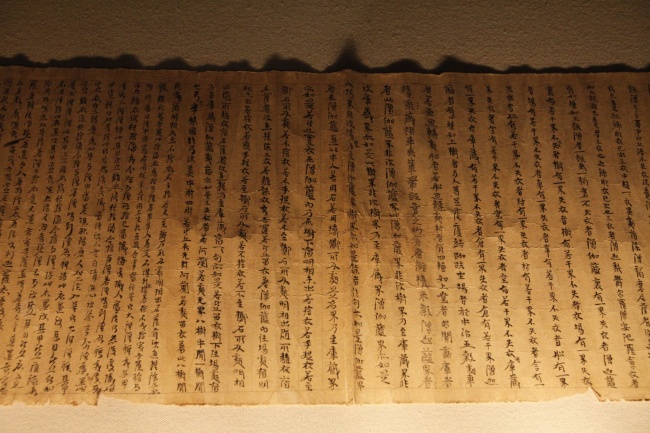

敦煌遗书中古传奇

敦煌遗书指1900年在甘肃敦煌莫高窟发现的4世纪至11世纪多种文字的写本和少量印本、拓本文献,总数6万余号,展示了中古时期我国社会、经济、文化、艺术、宗教、医药及中外文化交流的情况,被誉为“中国中古时代的百科全书”。国家图书馆收藏的敦煌遗书达16579号,写卷长度为世界各大藏家之首。

“敦煌遗书”专题位于国家典籍博物馆第七展厅,由“世界的敦煌”及“敦煌的世界”两部分组成。本次展览特别整理了敦煌遗书的装帧形式,中国纸质古籍的大部分装帧形式都能在敦煌遗书中找到样本或雏形,观众可以在这里大饱眼福,一览卷轴装、梵夹装、经折装、缝缀装等不同装帧形式。

《四分律初分》(国家图书馆供图,央广网发)

“敦煌遗书”专题中展品共计49种,50件,全部藏于国家图书馆,另外还有部分由敦煌研究院提供的数字壁画资源。亮点展品包括抄写于西凉建初十二年十二月二十七日(417年1月30日)的《四分律初分》,是现存最早的抄本,同时也是我馆所藏敦煌遗书中有纪年的最早一卷;还有为抢救敦煌遗书,1909年护理陕甘总督毛庆蕃呈送清学部的样卷《大般若波罗蜜多经卷一百五十七》,它完整保存了卷轴装书籍的形态;还有隋开皇二十年(600)写本《仁王般若波罗蜜经卷下》等。

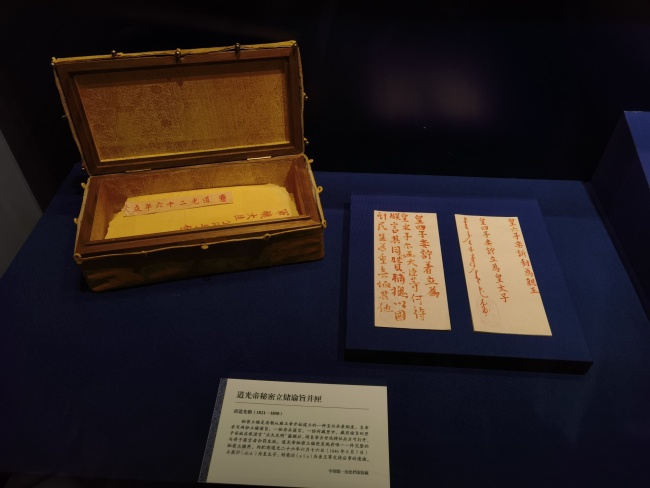

明清档案国家记忆

明清档案是中国明清时期社会发展史的多方位记载,是我国历史上保存数量最大、最完整的古代王朝档案。中国第一历史档案馆现藏明清档案1067万余件,其中明代档案3800多件册。

“明清档案”专题位于国家典籍博物馆第八展厅,分为“秘档寻踪”“珍档集萃”两部分内容。“秘档寻踪”主要介绍明清档案的重要组成部分内阁大库档案,通过讲述“八千麻袋”事件与《内阁大库档案流转示意图》,展现内阁大库档案艰辛辗转的流散与重聚过程,以及近代学界翘楚、文化名流对其的重视与研究。“珍档集萃”从政令文书、古代舆图、宫廷生活、史册典籍四个专题出发,精选不同类型的珍贵档案进行集中展示,体现出档案作为特殊的施政手段,以及沟通君臣、官民的重要方式,在见证大事、传递信息、记录生活、记载历史中发挥的不可替代的作用。

道光帝秘密立储谕旨并匣(仿制品)(央广网记者彭扬摄)

“明清档案”专题展出展品69种123件。亮点展品包括用以盛装皇帝圣训、实录等珍贵典籍的清代金匮;现存清代唯一一件完整的秘密立储匣——道光帝秘密立储谕旨并匣(仿制品);明崇祯七年(1634)由大学士徐光启和西洋传教士汤若望共同参与绘制的《赤道南北两总星图》(仿制品);清乾隆时期的小金榜(仿制品)、清光绪时期的文科大金榜(仿制品)等。

本次展览由国家文物局指导,中国第一历史档案馆、敦煌研究院、甘肃简牍博物馆、国家图书馆(国家典籍博物馆)联合主办。利用典籍、实物、音视频、多媒体等多种手段进行展示,通过对史料的解读,与历史的对话,展现中华民族不断继承和发展的精神特质,凸显作为历史文化重要载体的典籍文献在文明传承中无可替代的重要作用。

展览开展后,国家图书馆将通过直播活动、线上展览等方式增进与观众的互动;联合字节跳动公益共同开发展览“线上超现实看展体验项目——古籍寻游记”,选取重要展品近30件,利用VR技术生动讲述展品故事,将文物陈展与VR技术深度结合,借助虚拟现实技术让古籍“活起来”。

推荐阅读

百年难遇“早立冬”来了!有啥讲究?早看早准备!

今日,我们迎来立冬节气,冬季自此开始。立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着生气开始闭蓄,万物进入休养、收藏状态。其气候也由秋季少雨干燥向阴雨寒冻的冬季气候过渡。

百年一遇“晚重阳”上线!这些玄机你知道吗?

今天是重阳节,又称重九节、茱萸节、登高节、敬老节,是我国庆祝丰收、祈福长寿,表达对老人尊敬与爱护的节日,时间在每年的农历九月初九。

三星堆公布重大发现!专家:种种迹象表明,三星堆可能爆发过内战,神权贵族集团受到严重打击,城市水系也因此改变

今天,四川省文物考古研究院发布了三星堆遗址多学科研究最新成果。

纪录片《左宗棠收复新疆》被赞“破冰”,以真实历史打动观众

全面展现左宗棠收复新疆全过程,重现重大历史事件全貌,8月28日,纪录片《左宗棠收复新疆》研讨会在京举行。

119.66亿元!2025年暑期档红火收官

根据国家电影局统计,2025年暑期档电影总票房为119.66亿元,观影人次为3.21亿,同比分别增长2.76%和12.75%,国产影片票房占比为76.21%。

国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》9月首演 中国风歌剧新样本诠释民族血性

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,9月27日至10月3日,国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》将迎来世界首演。

乾隆帝的“大玩具箱”首次展出!这场大展探究中国造物如何慕“古”求“新”

从211件故宫珍藏文物中,探究清代宫廷设计师们如何慕“古”求“新”。7月4日,“达古今之宜——清代宫廷设计潮流展”在嘉德艺术中心开幕。

小暑来了,入伏还远吗?7月20日入伏,共30天!

古人说,“暑,热如煮物也”。小暑时节天气变化,就是由“烤”到“蒸”的转变。一般入伏正好是在小暑期间。今年7月20日入伏,持续30天。

陕历博推出“吉金·中国”展 从青铜器中读懂早期中国

陕西省西安市临潼区姜寨遗址出土的黄铜片。陕西历史博物馆供图作为礼乐器的西周编钟和东周编磬。李志强摄河南郑州商城遗址出土的商代兽面乳钉纹铜鼎。