王朔笔下的痞子 每一个都自尊过敏

谁也不能否认,王朔曾在当代文坛火了一把。

王朔笔下的“痞子”,也挑逗了堵着的快感神经,一时成了批评界的阅读焦点。但遗憾的是,重读当年批评界对王朔小说的审视,总觉得在如下两点:A.所谓“王朔式痞子”?B.王朔小说中的痞子个性与作者的精神演化境况有何关系?都语焉不详。

王朔笔下的痞子在小说中很少谈及父母,就算提到,也肯定不是快乐话题。方言就曾哭诉:“我爸要活着,知道我当了作家,非打死我。”而于观的父亲,也着实干扰了三T员工们无拘无束的日子。

于是问题出现了,究竟是王朔让其痞子回避家庭话题,还是他自己不愿表达亲情?答案似是前者,因为在《我是你爸爸》里,王朔刻画过一个绞尽脑汁想与儿子搞好关系的父亲,而在《一点儿正经没有》中,作者又向读者展示了自己的温柔笔触:“(女儿)扣子几乎被阳光照得透明了,娇嫩欲滴,在花朵前咯咯笑着露出两颗洁白无瑕的小牙,天真无邪,无忧无虑浑然不知人事——令人不忍久视。”可见,王朔不是不擅长写亲情,只是他在想象且塑造痞子的生态和心态时,总会有意或无意的,让“家”这一概念从人物头脑中隐退。换句话说,他笔下的痞子,大都不愿想自己的家,自己的父母。这与他们的活法有关。

《一点正经没有》,王朔著,中国电影出版社

痞子的活法,一言以蔽之:“混”。“混”之本义,无非是无家无业无责任无操守。有家有业,便很难“混”,因为要负责任,而责任之根基,乃在操守。王朔喜称其痞子为“顽主”,不能说顽主无所置业,但顽主置业又委实与日常语境中的“职业”相距甚远。顽主们一会儿开办“替人解难替人解闷替人受过”的“三T公司”,一会儿轰轰烈烈地进军文坛,其实是想过餐餐有人请客的日子;假如朋友不小心发了财又“自投罗网”,毫无疑问,“丫有钱就吃他”。

“混”的涵义有点芜杂,表面上是“好食懒做”,“得过且过”,其本质在于拒绝用常规的体力、脑力或财力支出,来合法地换取饭碗与金钱。马青说得更直接:“干的就是骗吃骗喝。”骗,就违背了社会公理与道德自律。痞子能恬不知耻地这么说,是因为他们相信“谁做好人谁吃亏”,这更否认了良知的存在。良知的第一要义,是人当有“羞恶之心”,人若有足够的道德敏感,能为自己内心的邪念而害羞,他也就愿意积善,而不作恶。痞子拒绝做好人,这是从根本上否认了每一个体应当为社会、也为自身人格所承担的责任。这种人,即便不打架斗殴,欺凌妇女,也近乎流氓,那是精神层面的流氓,故称作“痞子”。

在痞子眼里,家庭当是有碍其肆无忌惮的紧箍咒。《动物凶猛》的主角曾有如下自白:“他们的父亲大都在外地的野战军或地方军区工作,因而他们像孤儿一样快活、无拘无束。我在很长时间内都认为,父亲恰逢其时的死亡,可以使我们保持对他的敬意,并以最真挚的感情怀念他,又不致在摆脱他的影响时受到道德理念和犯罪感的困扰。”换言之,若运气不好,双亲尚健,那就索性忘记他们吧。这便是痞子的“家庭观”暨“父母观”。

二

王朔所刻画的,若仅仅是这么一群极其以自我为中心、否认良知存在的痞子,则我要说,这在艺术层面,似尚未走出类型化俗套,因为此类痞子造型,给读者带来的文学经验并没跃出坊间的视野,新意不多。王朔之所以是王朔,王朔笔下的痞子,之所以被称为“王朔式痞子”,是因为王朔又独具匠心地赋予痞子以另种个性特征,这就是:他们竟特别在意别人对自己的看法,或曰“王朔式痞子”似乎大多患有“自尊过敏症”。这便使读者大开眼界,诧异原来“盗也有道”,痞子也有其独特的心灵世界。

尽管大陆文坛未必没人写过“自尊过敏”,但比不上王朔在此个性方面用笔甚多,用心甚深。《过把瘾就死》中有如下表白:“我可以容忍别人对我的谩骂,怀疑我的品质,贬低我的人格,但我决不能容忍别人对我能力的怀疑!此辈我定要穷追至天涯海角,穷我一生予以报复,我活着,所作的一切的目的就是把那些小觑过我的人逐一踩到脚下。”写到这里,读者可能要问:对痞子来说,“人格”是什么?“能力”是什么?为什么他们可以承受“人格”的被贬低,却无法容忍“能力”的被怀疑?

《过把瘾就死》,王朔著,云南人民出版社

先说人格。从价值论角度看,人格实是个体身心尊严赖以维系的品格与位格,品格有涉道德自律,位格则有涉社会境遇。从心理学角度看,人格又是个体在与世界打交道、过日子时,为了让自己活得心灵安宁所预设的精神平衡器。这就是说,只有当一个人以其自我期许的生存规格或方式待人待物时,他内心才会有尊严感或安宁感,否则,其内心将不平衡。人对自我的人格期许项目甚多,包括道德、学历、礼仪、社会地位、经济收入及其他生存能力等。“王朔式痞子”所说的人格,大体是指“道德自律”。

这就清楚了,对痞子来说,当他们的信条是“好人吃亏”、良知没用,承认自己的无耻,也就无所谓道德自律,所以这方面,无论别人怎么贬低,他们不会感到屈辱,但同时,他们由此而产生卑下感,则需要从别处得以弥补,从而达到人格的自我平衡。这就是为什么会他们格外在意自己“能力”的高下,甚至达到病态的程度——

比如《空中小姐》的男主角一直对自己收入不高耿耿于怀,在收到女友励其上进的信后痛感自己被看扁,勃然大怒,这尚可理解;但在《我是狼》里,一个七尺男儿仅仅因女同事质疑他引以为豪的烹饪手艺,便火冒三丈乃至恶语相向,就过分了;《浮出海面》的男主角石岜遭遇意外,成了瘸子,于是主动与热恋中的女友于晶分手,乍看很善良,很大度,其实却不简单,石岜曾这么解释自己的决绝:“我不喜欢别人占我便宜,也决不占人家便宜。”言下之意是,恋情的维持将系于女孩的怜悯,这令人无法接受。此外,住院期间,他甚至拒绝于晶接近自己的伤腿:“我不喜欢把有瑕疵的东西给人看。”心态失衡可见一斑。在这小说里,王朔将痞子对“失去能力”的恐惧化作了一条跛腿,一根位置不够端正的骨头,甚至可以说,一场梦魇。可见在王朔眼中,“能力”似乎意味着痞子整个自尊心或人格。

于是,问题就来了;王朔为何执著于塑造这种极度“自尊过敏”的精神痞子呢?

王朔说过:“我是写自己的那类作家。”

“写自己”,就是在写作时诚实地面对自己,这个诚实,未必指情节的真实,主要指情感的真实。小说不是自传,正如王朔所说,没人能把发生在自己身边的一切铺回纸上,所以读者在小说中所看到的,往往是被虚构粘贴起来的片断组合。但即便是虚构的片断,也定然真实地走过作者的心灵,留下痕迹;当痕迹越来越错综且深刻,其间必然隐藏着作者刻骨铭心的情结。正是从这意义上,王朔小说所演绎的,往往是作者带了假面具后的忘我投人;王朔之所以会反复刻画痞子的“自尊过敏”,未必就不是在刻画他自己的精神肖像。

王朔曾写过这么一篇小说,主人公与其作者一样,也生长在军委大院,这个“连住房都按军阶高低划分得一清二楚”的地方,“血统高贵”的孩子自然拒绝与司机的儿子成为平等的朋友,就算对方颇侠义地自背黑锅,救难于水火,也只被公子哥儿视作对“高级友谊”的报答。少年未必真懂事,但我们已能读出长在主人公心里的优越感。

这份优越感同样长在王朔的心里。虽曾喊过“我是流氓我怕谁”,但在被文坛称作“痞子作家”之初,王朔依旧不平衡:“这几乎是个侮辱,如同一个将军被人家当成了衣着花哨的饭店把门的。”“将军”一喻似不经意,却不小心泄漏了王朔对自身军阶血统的念念不忘。可这个“出身高贵”的公子,又为何撰文《我的文学动机》,说自己是“没受过完整教育的穷小子”?

“穷小子”,可被拆成两个概念:“穷”和“小子”,先谈“小子”,如是少年,或许会担心自己念不了高中、大学,但不太可能自称“学历低”,所以这个词不是指“年纪小”,而是近乎暗示社会地位卑下,有如俗话“小八腊子”、“小把戏”之流。又,王朔自称惯用“经济地位划分阶层”,“穷小子”三字的含义便可想而知。这是否影射,在王朔的成长过程中,其家境曾遭遇过一次急遽滑坡,导致其军阶血统变得不金贵了,他也由公子哥儿落为“平民”?

一个人由贵公子沦为穷小子,就是家道中落,“家道中落”即“穷”,“穷”不仅仅指贫困,但也包括贫困——这让我想起了鲁迅。鲁迅曾感慨:“有谁从小康人家而坠人困顿的么,我以为在这途路中,大概可以看见世人的真面目。”对于这“真面目”,鲁迅是痛感的,但其痛感之内容,除了“哀其不幸、怒其不争”,应该还有别的,比如:“我有四年多,曾经常常,——几乎是每天……从一倍高的柜台外送上衣服或首饰,在侮蔑里接了钱,再到一样高的柜台上给我久病的父亲去买药。”鲁迅说,正是记忆中那些纠缠着而不能忘却的内容,后来成了写作的来由。这就意味着,鲁迅的忧愤,起码有一部分,缘自其少年所遭逢的“侮蔑”。如此说法不够伟大,却容易理解。

若可这么理解鲁迅,王朔的心态也就可被阐释了。想当初,王朔生长在军委大院,他大概也像小说描述过的那般骄傲过,蔑视过别人,满以为可以一辈子这么蔑视下去,但社会震荡却把他变成了一个零落子弟,一个“没受过完整教育的穷小子”,谁也不在乎他曾是“军官的儿子”。王朔承认:“(那时)我很自以为是,相信很多东西,不相信很多,欲望很强,以为已知的就是一切了。”所以在真正遭受不平等的眼光之前,他就已认定自己将被看扁,而此“看扁”,毫无疑问,会给这个自以为高贵的男人以屈辱。王朔的写作天分毋庸置疑,他有丰富的想象力与足够充沛的情感,于是当虚构的灵感不请自来时,他很可能分不清善意的玩笑和恶毒的诅咒,从而放大了原本就郁积于胸的屈辱咸,巨大的屈辱咸让人不堪忍受,消解的唯一办法就是“翻身做主人”,尽力提高自己的社会地位。

大凡经历过高大壮美的岁月,又品尝梦破灭的人,往往会病急乱投医地陷人极端现实情结,王朔未能免俗,也陷于此情结,深信“金钱是衡量社会地位的一大标准”,因而想发财,则“能力”的作用似大过道德。无形间,“能力”与金钱的关系被过分地紧密化了,好像存在着这么一条等比例函数曲线,金钱必将随“能力”的递增而递增。于是,王朔便将其希望(或说欲望),一古脑儿寄托在自己的“能力”之上。

其实,他并不清楚自己拥有多少“能力”——毕竟,他无计将之数值化——更不清楚仅靠这些能力能否发财,发多大的财。所以,他除了特别器重自己的“能力”(哪怕是一点过日子的小技艺,比如烹饪),容不得别人小觑外,他又特别在乎另些夸大了的赞许,以期赢得心灵平衡。小说《橡皮人》里,杨金丽是个连流氓都看不上的女人,但她认可主角“不是个凡人”,所以主角就乐意与她共处;同样,李白玲最吸引主角的,也不是“山高水阔”,而是那句“我觉得你挺特别”。区区几个字,就让主角动心。无疑,此心是王朔移植给他的痞子的。

四

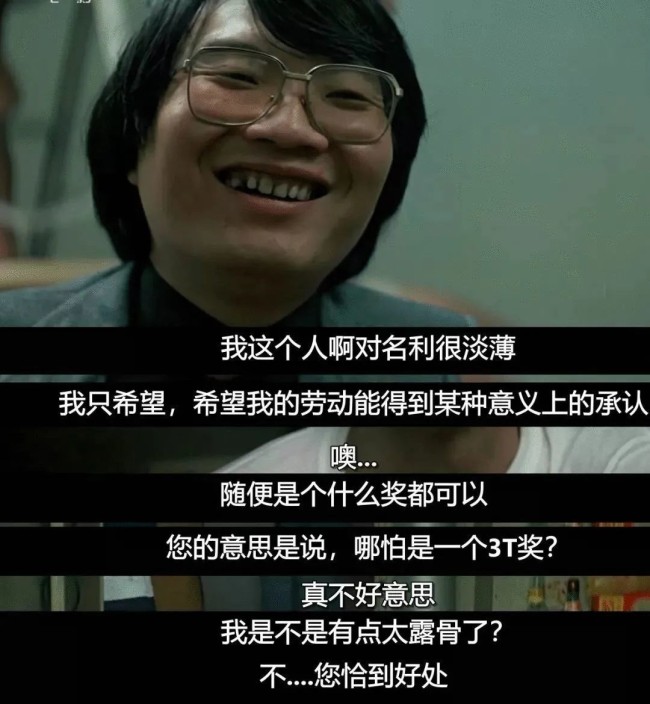

“王朔式痞子”强烈的“自尊过敏”,其实是他对内心自卑的自我遮蔽。此类遮蔽,途经有二,正面的与负面的:若曰持续地暗示自己能力不凡,堪称正面;那么,不时地、说溜了嘴似的、“顺带”着嘲讽知识分子(此处“知识分子”主要是指那些从事专业知识、技术的应用或传播的阶层成员),则大概是众痞屡试不爽且更具快感的负面手段。这在王朔小说中几乎俯拾即是:比如《顽主》称宝康的“著作”是发表在通俗期刊《小说群》《作家林》上,可见谁都能爬格子;又比如号称数十万字的博士学位论文,只不过是将喷嚏解释成了“鼻黏膜受刺激而起的一种猛烈带声的喷气现象”;再比如《一点儿正经没有》里,更是谩骂“作家就是老流氓”……

知识分子究竟在何处冒犯了王朔,以致惹得他视为眼中钉,不挖苦几番便不足以泄愤呢?说白了,也不奇怪,就像阿Q因其癞痢头毫发不生,便特忌讳旁人说“光”、“亮”一样,一个不幸错失正规学历教育、却又自命不凡的“穷小子”,他最不愿撞见的,便是那群以专业知识技术运作为职业的高学历者,因为他们的存在,会无声地敦促“穷小子”铭记那身旧军装所掩饰的心病。

心病,本是人最不愿直面的“精神软档”,那么,最便捷的办法是“王顾左右而言他”,偏不说是知识分子的存在搅得他心神不宁,反而一口咬定:“伪善风气的养成根子在知识分子。”其潜台词是:他所以讨厌知识分子群体,是因为该群体养成了中国人的虚伪,国民虚伪的源头在于知识分子。

看来,王朔是很恨“虚伪”的,按此推理,王朔若能首先表现对“虚伪”的深恶痛绝,倒不啻证明了自己仇视知识分子的合理性。然而事实却是,同样涉嫌虚伪,王朔在底层平民身上往往用笔宽厚,唯独对知识分子刻薄——

小说《许爷》的主角是出租车司机,曾吹嘘:“我从来不等中国人!”后来东渡日本,靠背尸赚钱,业务熟练后,也学会了“仗势欺人”,向朋友夸耀:“你觉得日本人傲慢么?我没这种感觉,他们对我很客气,我倒觉得他们很有点低三下四呢。”又说;“只有你不尊重自己,别人才会不尊重你!”王朔没有回避许爷的虚伪,但他还有心用相当篇幅描述人在异国的孤独。中秋节,主角请众多留学生来家过年:“笑声不绝,谑语不断,可这聚会总笼罩着一种若有若无的悲凉······挂在每个人脸上的笑容显得残破,可怜。········不到半夜,这聚会已变成各怀鬼胎,冷漠相视的枯坐。没人再动一下那些已经变得冰凉油腻的菜肴。”在这种气氛里,似乎一切病态都可被原谅,包括许爷的阿Q精神。

王朔对“许爷”的宽容和怜悯决非心血来潮,事实上,在他看来,虚伪本是某种可以接受的活法,而承认虚伪更成了一种勇气或真诚,所以,他在《顽主》会写“起码人家承认自己是流氓”;更在《刘慧芳》中设置如下对话:“你不假?”“可我假我承认,你呢?”……当然,认错强于抵赖,就像自首总比逃亡更宜被法院认同,但轻判毕竟不是免刑,“坦诚”的虚伪,并不表明他以前不曾虚伪。

前文有述,王朔自庙堂跌落市井,王朔也写过那个时代,比如《动物凶猛》。但在小说里,人们读到更多的是残酷青春和成长烦恼,不见“伤痕”。他说他那时不过是孩子,只知道玩;可是当他长大,追究起自身落魄的原委,进而以成年人的眼光审视历史时,却不慎将火气迁怒于整个知识分子阶层了。这叫“城门失火,殃及池鱼”,有失公正。

五

当王朔架着有色眼镜去斜睨知识分子阶层时,他很难识别,在清白知识分子(凭专业技术吃饭)与委身于权柄的“秀才”之间有何异质界限,当更难领略或领悟一个价值自足的知识分子所拥有的信仰。他根本不信,一个有信仰的人是可能在精神层面接近超凡脱俗之境的。他说:“信仰与利益,超凡成圣和过日子往上爬,再伟大的知识分子也难以自处两者兼得或割舍其一。于是伪善便成了普遍的选择。”深究字面意义,他口中的“普遍”未必包括“最伟大的知识分子”;但他又话中有话,假如“再伟大的知识分子”也很难为信仰割舍利益,那么,知识分子“普遍”伪善也就难免。

王朔的句子很聪明,也很狡猾,狡猾就显出他未必充分自信。虽然一个人面对两种选择时都难免踌躇,但百年国史曾出现的,以“自由思想、独立精神”为追求的真正的知识分子也确有人在(比如陈寅恪、梁漱溟、马寅初、顾准等),王朔未必不知上述英名,但对他来说,这不重要了,因为偏执会使人离事实比迷误更远。

我说过,让王朔在面对知识分子时内心不平衡的病灶之一,是他曾错失了正规的学历教育,故他在贬低知识分子形象时,总不忘捎带着调侃学历教育。他说,读中学的作用,仅在于消耗青春期的过剩精力,以制止孩子上街打架;又说,高校也是鬼地方,“文科教育其结果不过于训练出一班知识的奴隶”,教授们的拗口文章表面上深刻难懂,其实是卫道,没什么思想;小说里,刘慧芳在校是团支书,毕业后生活得很艰难,可见好学生未必“有用”;更有甚者,“许爷”读书时的班长,那个成绩最优秀的男生,竟残忍地奸杀了五岁幼女。这个细节与作品主干毫无关系,貌似信手拈来,其实有所蓄意,它承载了王朔的情感或意图——否定学历教育。

王朔为何这么做?有人说是自卑心理作祟,因为他没念过大学。王朔的文字倒不讳言其学历,但他说自己的好恶便来源于年少时中学老师的恶劣:“他们那么不通人情,妄自尊大,全在于他们自以为知识在手,在他们那儿知识变成了恃强凌弱的资本。”这些记忆后来出现在小说《我是你爸爸》里。教育的确存在问题,被人诟病至今。问题在于,王朔对教育的偏见是否真如他所言,出自对“恃强凌弱”的反感,甚至,是出于他的正义感?答案恐怕是否定的。

前文已经说过,王朔出生于社会上层,并曾以为自己对另一部分人的蔑视理所当然;即使在他身份跌落后,其“能力至上”论也含有弱肉强食的味道。他自称反感别人利用知识“恃强凌弱”,可能与他多少身处“文艺圈”有关。圈内,“知识”往往成为评判一个人的重要标准,在此标准下,王朔明显“弱”了,按其逻辑,“弱”便相当于“被羞辱”,于是不堪忍受。只有这标准不存在了,他才能活得舒坦。所以要消解知识。一旦此论成立,则连知识分子都跟着失却价值,可谓一箭双雕。

六

当然,王朔若想有效地维系内心平衡,他最有希望做到的是要证明自己的能力,证明自己能比那些标榜有知识和信仰的作家写得更好。他选择了语言作为筹码。

王朔引以为傲的文学言语其实是一连串调侃,这被《顽主》系列体现得淋漓尽致:什么老百姓对辩证法的理解就是胡思乱,从而把内分泌与体重、或者骨骸与酸奶联系在一起;什么“外国人爱什么,咱也爱什么”,“如今国产片儿都起洋名”·······这些东西本不过是“要贫嘴”,却连绵不绝地被王朔组织成对话,扯到一块,显得很热闹,很机巧,人物每说一句话,读者就好像被搔一下脚底心,痒痒的,颇生快感,而当一阵阵快感不停地前赴后继,你就不由得被他挠得哈哈大笑;对被嘲讽者来说,王朔语式又酷似成群结队的蚊子,被叮上一口问题不大,接二连三就难免恼火。

王朔曾说,他眼里的好小说当“最大限度地再现生活表象”,从这角度讲,他过分率性的调侃确有其渊源:那身居皇城根的“京片子”们的黑色喜谑,插科打诨,也只追求语言快感,而不在乎逻辑严谨。毕竟,若侃大山都如教科书一般正经,那太可怕。但问题在于,调侃虽能还原一部分原型生态,但这并非是艺术本身,若过分强调调侃,其结果只能适得其反。

《一点儿正经没有》出现过如下场景:安佳知道“我”要当文人,白了“我”一眼,“我”挺起胸脯,如革命英雄般毫不退让,于是吴胖子拉架,“安佳呢,的确有苦衷,方言呢,也是大义凛然烈火金刚”;接着安佳哭诉,“我”窜了起来,吴胖子亦急白了脸;最后红日东升,阳光洒向人间,大家互道珍重握别而出·······这段剧情近乎胡编乱造,但王朔偏又把人物一个个写得极认真且正经。类似反差在《你不是一个俗人》中愈演愈烈,小说人物鞠躬尽瘁地胡扯“捧人”,直至“为了工作昏死过去”。这种设计颇漫画化,而人物就成了舞台上的喜剧角色,他们置身于明显虚假的情景,却又去刻意地表演“正经”,从而放大了这些“正经”本身所有的荒诞性和虚伪性。那种旨在撩拨读者的阅读快感的、过分戏剧化的、“人来疯”式的剧情设计,肯定有违小说的叙事诗学,王朔为何要这么做呢?

王朔承认,无非是希望“拿小说当敲门砖提升自己的社会地位”。这一功名心很强的目的,其实在王朔写处女作时就扎下了根。

王朔处女作发表于1984年《当代》杂志,他特意选择了当时在读者眼中颇具神秘感的空姐作为题材,果然成功。故事主人公与他后来笔下的顽主一样,有张刀子嘴,但又有别于顽主的张扬,刀并没以炫耀的方式出鞘。主角说自己的嘴“茅厕的石头”,并最终因太要面子,好贪口舌之快而失去爱情。乍看令人纳闷:王朔本是凭其痞气十足的调侃语式赢得了文坛声誉,并视之为自己文学追求的主要体现,这颗价值连城的宝石在其处女作却又为何“犹抱琵琶半遮面”呢?当然也可说,王朔的早期小说很纯情,是后来才转的型,那么,促使王朔转型的动力又是什么呢?

一个可行的解释是:与其把调侃看作王朔的写作追求,不如视之为他的语癖,而作为其灵魂肖像的文学符号的小说人物,则理所当然地继承了这癖好,犹如嗜烟如命的老枪也会偶尔担忧一下自己肺脏的颜色。

初涉写作,王朔也可能对自己的爱好未必自信,所以在《空中小姐》里,他油嘴滑舌得比较低调。这时他肯定不会说我的追求是语言的鲜活,甚至也未必有所谓“文学追求”,只是想用功写情感上对自己诚实、内容则可能引起读者兴趣的小说,同时,期待一炮打响。是《顽主》的一时轰动,让他一下瞅准了自己癖好的巨大市场价值,此正可谓“众里寻她千百度,暮然回首,那人却在灯火阑珊处”。从此主打这张牌,直至小说《千万别把我当人》把自己也写恶心了。

本土读者市场是需要挑逗的,王朔看懂了这一点,自然能书卖得好,争议也大,终于“名利双收”。可以说,《顽主》正传之后的系列作品,正是王朔“市场写作”的产物。《橡皮人》中,警官马汉玉曾给主角如此定性:“我相信你在某时某地时会油然产生一点正义感的,新中国长大的青年嘛。可你现在是在做生意,事成之后可以得到一笔你从未见过——也许偶尔在梦里见过的巨款,难道你会放弃这种·······千载难逢的机会,仅仅是为了那笑话般的、一钱不值的正义感?这不像你,你不会这么幼稚······”我相信,王朔也“不会这么幼稚”。

七

最后一个问题:本性“务实”的王朔为何又要用“文学追求”,这类不无崇高意味的字眼来标榜自己?如果文学仅仅是他梦想提升社会知名度的台阶,那他只需要读者;如果他要读者,那么,他那“无知者无畏”的呐喊,或许比“还原生活”的理想更具轰动效应。我是想说,尽管王朔的很多作品有强烈的商业性,但当他在“商业化写作”方面充分亲证其“能力”后,他内心是否还会生出另种自我期待呢?我把这份期待称作是王朔心中的作家灵魂的自觉。

这是王朔心灵历程曾抵达的、另一颇具自省性的新驿站吗?我希望是,否则,《动物凶猛》这篇小说似很难写出。作为在《一点儿正经没有》和《你不是一个俗人》之间的作品,《动物凶猛》少见王朔曾引以为豪的“精致下流”,也没了各种各样、呈堆砌状的俏皮话和歇后语。出人意外的,作者还在结构上动了脑筋,一个主角,却有两个视点:中年的旁观视点与少年的主观视点。这种技巧将读者的关注纬度一分为三:叙述者、被叙述者和作者。

小说取名“凶猛”,少年的“凶猛”却很廉价:主角曾与同伴追打一个无辜孩子,却迟迟不敢下手,直到大家打完了,要撤了,挨揍的那个几乎无法动弹了,这才狠心猛砸,最后在一片叫好声中洋洋自得;他还曾因为争风吃醋扬言要“叉了”朋友,结果临阵委靡,不了了之,还自赋“不为女人翻脸才是好汉”;甚至只要给他一支烟,他就能“俯视”众生,并油然生出某种不人俗流或高人一等的优越感······这时,展现在读者眼前的,全然是个醉心于自我粉饰的孩子,而此展示很明显,那是作者刻意安排,由叙述者娓娓道来的。王朔到此为止所想表达的,就是对这种小成本快乐的自省。

但,故事还没完。

叙述者的记忆突然混乱了,他发现最先认识女主角米兰的人可能根本不是自己,于是少年的醋劲就失去了“先到先得”这座靠山,同时,他又怀疑自己潜人过的房间也未必是米兰的房间,那张让孩子一见钟情的照片更未必是米兰的照片,照片上女模的泳装让人神魂颠倒,而米兰却肥得很傻X。或许,少年只是在一栋房子爱上了一张照片,其中的映像与另一段恋情的女主角无意间重合了,至于其他的,仅仅是重合后为了自圆其说而产生的虚假记忆罢了。更具讽刺意味的是,这些记忆并不是被“刻意”编造的,相反,他们来自叙述者“老实”的回忆。

如果说《动物凶猛》前半部分是王朔的灵魂独白:通过自我粉饰得到的优越感终究廉价;那么后半部分就是他对小说的反思:所谓“还原生活”,只能出现在虚无的自我标榜中,因为它根本不可能实现。而《看上去很美》,则是这一想法的延伸,王朔在自序中写道:你现在想起来的都是真的吗?谁都知道人的记忆力有多不可靠,这就是一般司法公正不采信孤证的道理。事件也评是当时的事件、情绪,及应难免不带今关情方我一心,也无非是一片虚拟的真实,所为何来?看来“还原生活”也不过是句大空话,又岂是下天大决心,拿一腔真诚换得来的?·······何谓小说?虚构。第一是虚构,第二是虚构,第三还是虚构。

这态度,与写《顽主》时的王朔相比,已经算谦卑了,也正因为有这份谦卑,这份他所说的“对小说规律的尊重”,王朔写出了他最好的长篇。然而,王朔并没这样沉静下去,《看上去很美》(简称《看》)发售不久,他又跳出来炮轰金庸和鲁迅,一时成为媒体焦点。他又怎么了?

一个比较简单的解释,仍是商业利益的驱动。《看》是我喜欢的小说,但它并不完善,尾声尤显仓促,王朔说,那是因为不知不觉间写满了二十万字,这在商业上是一个坎,超过篇幅将影响书的成本,进而妨碍销路,所以割爱了尚在肚子里的部分。由此可见他虽有了点作家的自觉,却终于对“利”难以割舍,他太熟悉“市场”了。而《看》的销售不济更让王朔有了危机感,他觉得自己必须再做点什么以确保“见报率”或“知名度”,于是又“无畏”起来。

然而,仅仅是这样吗?我想先把话题引向最初我曾说过的——即作家写作,往往是对其不时演化的灵魂肖像的隐喻性表达——这一现象。

王朔曾在《动物凶猛》这么写道:“在我三十岁后,我过上了倾心已久的体面生活。我的努力得到了报答。我在人前塑造了一个清楚的形象,这形象连我自己都为之着迷和惊叹,不论人们喜爱还是憎恶都正中我的下怀。如果说开初还有多少是个自然的形象,那么在最终确立他的过程中我受到多种复杂心态的左右。我可以无视憎恶者的发作并更加执拗同时暗自称快,但我无法辜负喜好者的期望和嘉勉,如同水变成啤酒最后又变成醋。我想我应该老实一点。”

《动物凶猛》,王朔著,北京十月文艺出版社

如果把这段话看作王朔的自白,那么其中所提到的“清楚形象”,便是他在《顽主》与《一点儿正经没有》里所放纵的痞子形象,这一形象为他赢得了社会地位和财富(即“体面生活”),接踵而至的争议也带来了更大的知名度,所以“正中其下怀”。同时,知识分子对他的“憎恶”满足了他的复仇快感,而“市场”(即“喜好者”)的青睐则让他忘乎所以,一发不可收拾......但冷静下来后,王朔发现,对“市场”的顺从让自己的路越走越偏,其作品离自己心目中的好小说越来越远,就好像美味的啤酒,最终变质发酸。所以他要求自己“老实”一点,老老实实地写小说,这就是上文所提到的,王朔作家灵魂的自觉。

可王朔又说:“我的悲剧是在知识面前失去了自我。我没能抵御住在知识宫殿里扮演一个角色的诱惑,结果和别人一样净身作了个太监······所以,假使我现在仍对知识分子时有不敬,并非针对任何人,而是出于对自身的厌恶。”

这里王朔口中“已失去”的自我,是那个不顾一切发泄对知识分子仇恨的自我。王朔的矛盾在于,他是作家,却仇视知识分子。但其内心悄悄滋长的作家灵魂的不时苏醒,却又在无形间弱化其对知识分子的敌意。因为作家不是异物,他本就是凭专业技艺吃饭的知识分子阶层的一员。当他突然意识到自己对知识分子的敌意正在弱化,甚至正在变成一个知识分子,王朔懵了,吃不准自己的改变究竟是“进化”还是“阉割”,也说不清对当初“自我”的留恋是出于真诚还是惰性。但有一点是肯定的,其“改变”没给他带来任何物质利益。

王朔在2004年曾撰文回顾自己十年前的创作,他说:“我承认,我的世界观都是因袭来的,在我甚至没有意识到时就已经被植人·······文化太可怕了,像食物一样,不吃,死,吃了便被它塑造了。我怀疑其核心已编人遗传而不必再通过教育获得了。我·······什么时候才能·······有从树上刚下来的原始人那样一个澄明无邪的头脑。”

王朔终于坦诚自己的头脑不如“原始人那样”澄明无邪了,这是好事情,至少表明:2004年王朔的灵魂肖像,其底色,要比他十年前“澄明无邪”一点了。