潘天寿

艺术需要热闹,更需要寂寞,一种忘我的寂寞。心中常备一蒲团,时常独坐一会儿,悠远悠远。

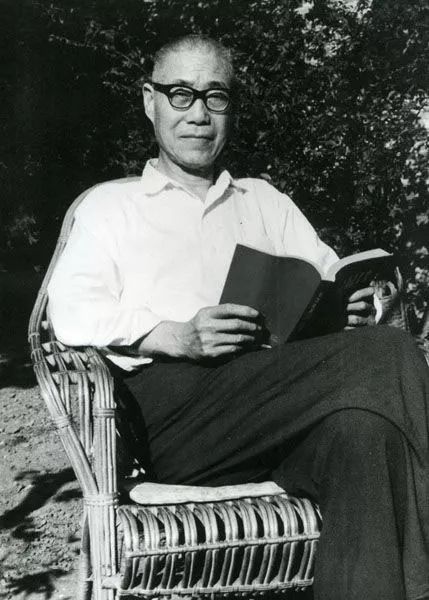

潘天寿(1897年3月14日—1971年9月5日),字大颐,自署阿寿 、寿者。现代画家、教育家。浙江宁海人。1915年考入浙江省立第一师范学校,受教于经亨颐、李叔同等人。其写意花鸟初学吴昌硕,后取法石涛、八大。他对继承和发展民族绘画充满信心与毅力。为捍卫传统绘画的独立性竭尽全力,奋斗一生,并且形成一整套中国画教学的体系,影响全国。

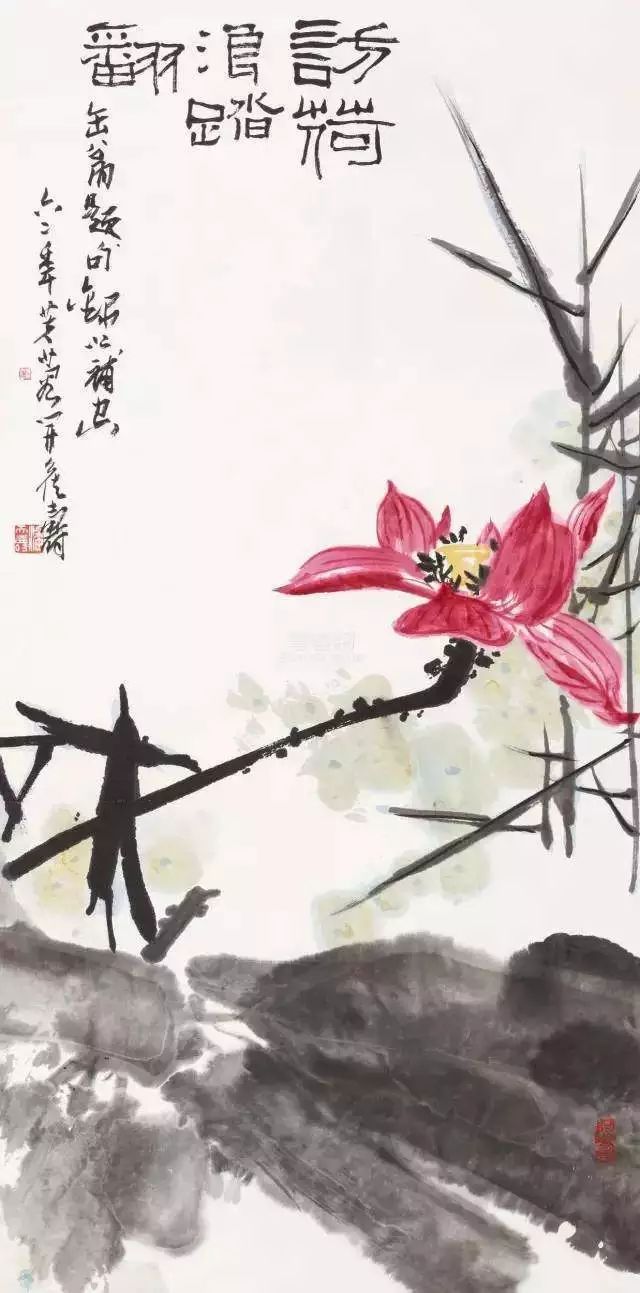

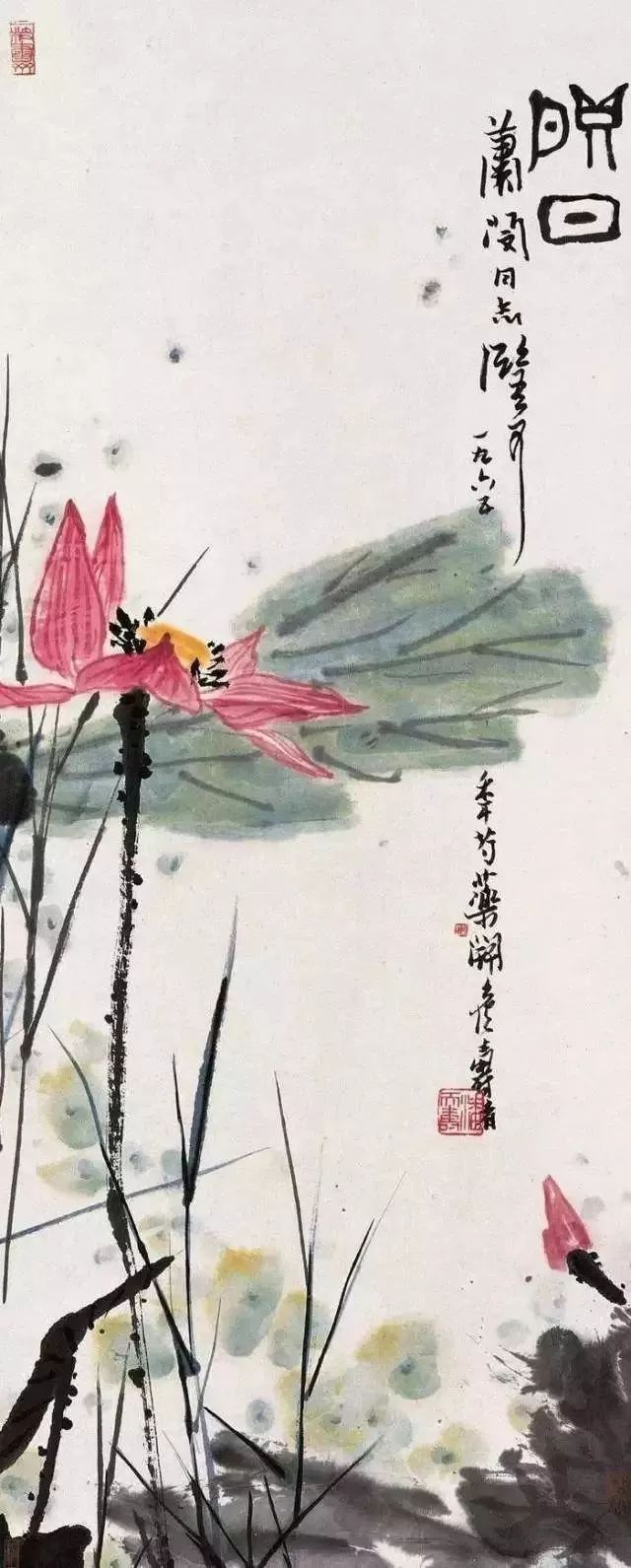

▲潘天寿《访荷浪》

潘天寿:艺术需要寂寞,一种忘我的寂寞

潘天寿先生主张花鸟画的布置,应以势为主,他说:“气要盛,势要旺,力求在画面上造成蓬勃灵动的生机和节奏韵味,以达到中国绘画特有的生动性。”

至于布置的方法,他认为是以“搜尽奇峰打草稿”,选奇峰配奇峰,即以奇配奇,出奇制胜。

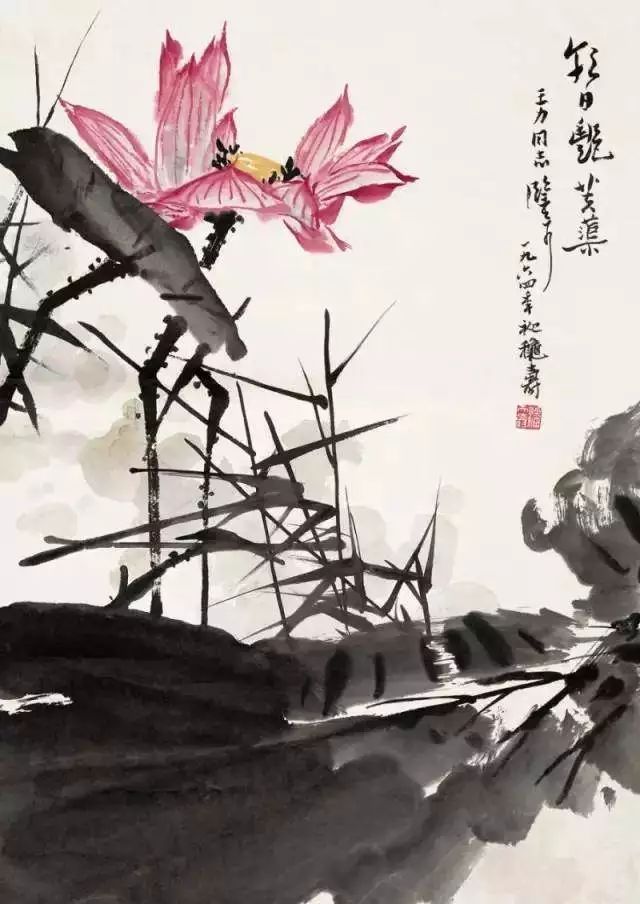

▲潘天寿《映日》

他认为,虚实疏实是布置中最重要的问题,也是中国画的重要特点。他说:“画事之布置,极重疏、密、虚、实四字,能疏密,能虚实,即能得空灵变化于景外矣。”

▲潘天寿花鸟

以虚实而论,他说:“大抵实处之妙,皆因虚处而生,”即“以虚显实”,“老子说:‘知白守黑’,就是说黑从白现,深知白处,才能处理好黑处”,所以,画事布置重在布虚,即着眼于空白。

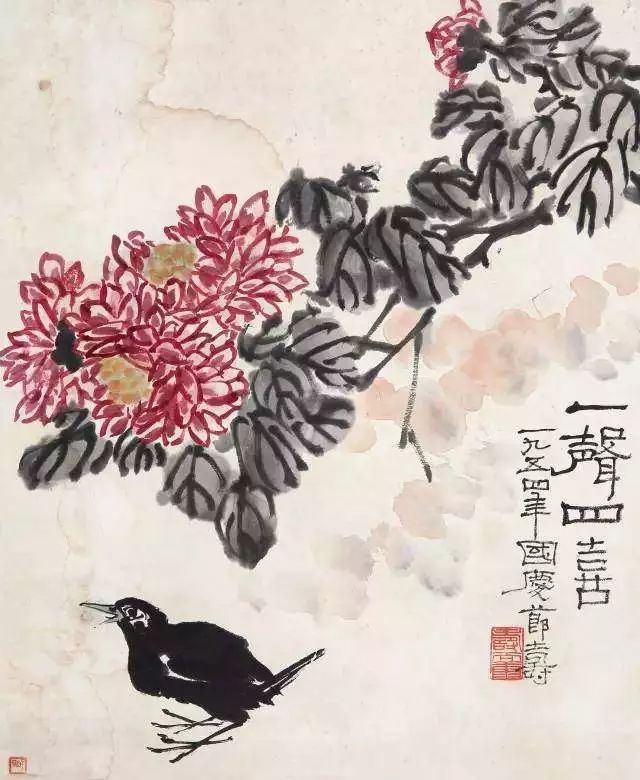

▲潘天寿《一声四喜》

实际上,摆实就是布虚,布虚就是摆实,无虚不能显实,无实不能存虚。并且,还要能“以实求虚,以虚求实”,“虚者实之,实者虚之”;“虚者实之为求虚,实者虚之为求实”,而“实中之虚,重在大虚,虚中之实,重在大实”,于迫塞之中求空灵,空灵之中求气韵。布置中这种虚实相生的辩证处理方法,是他独到的成就。

▲潘天寿花鸟

以疏密而论,他又认为,“无疏不能成密,无密不有见疏”,疏密相用,要能“密不通风,疏可走马”,“疏中有密,密中有疏,疏而不疏,密而不密,疏中有物,密而不闷疏密对比而得中,遂得疏密相用之道矣。”

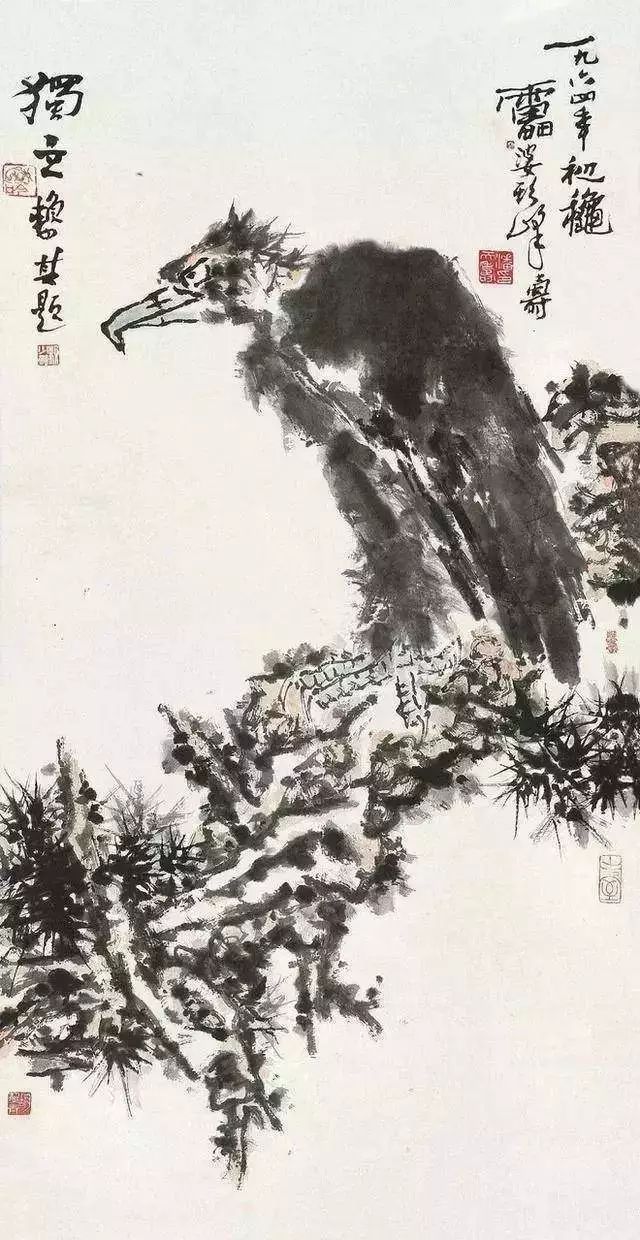

▲潘天寿1964年作《松鹰图》

中国画中的大虚大实,大疏大密,是为求画面的清楚明豁,主体之点突出。因为人看东西,往往“心不在焉,视而不见”,“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝。”所以,画家作画,只要着眼于“两三枝”,其他“心不在焉”的东西,一概予以省略,以至代之空白,使“两三枝”清楚,突出,给人印象深刻就好了。此所谓“有所得必有所失”也。如求面面俱到,巨细不遗,则反易消弱全幅力量气势之表达。

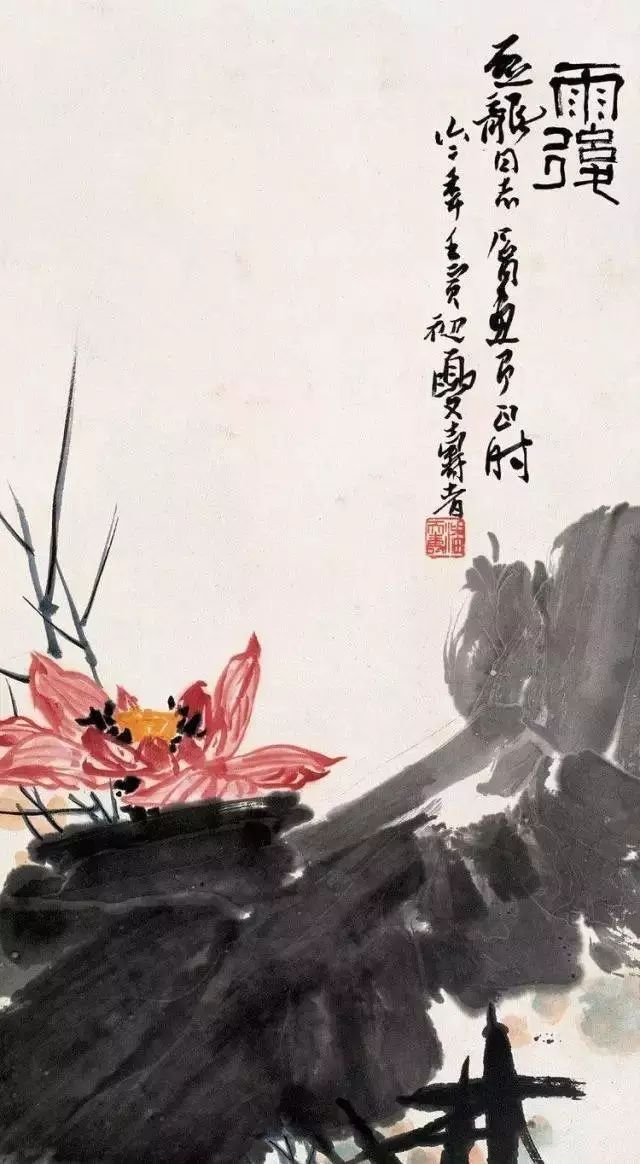

▲潘天寿《朝霞图》960年

潘天寿的绘画,呈现出的不仅是一种扑面而来的浩然之气和令人拍案叫绝的奇异构图,还有一种能让你慢慢感悟的清净之意境。

▲潘天寿《映日荷花》1963年

对此,潘天寿先生曾形象地说过:“石溪开金陵、八大开江西、石涛开扬州,其功力全从蒲团中来”,“静则静如老僧补纳”。而“从蒲团中来”,就是指心要极静。

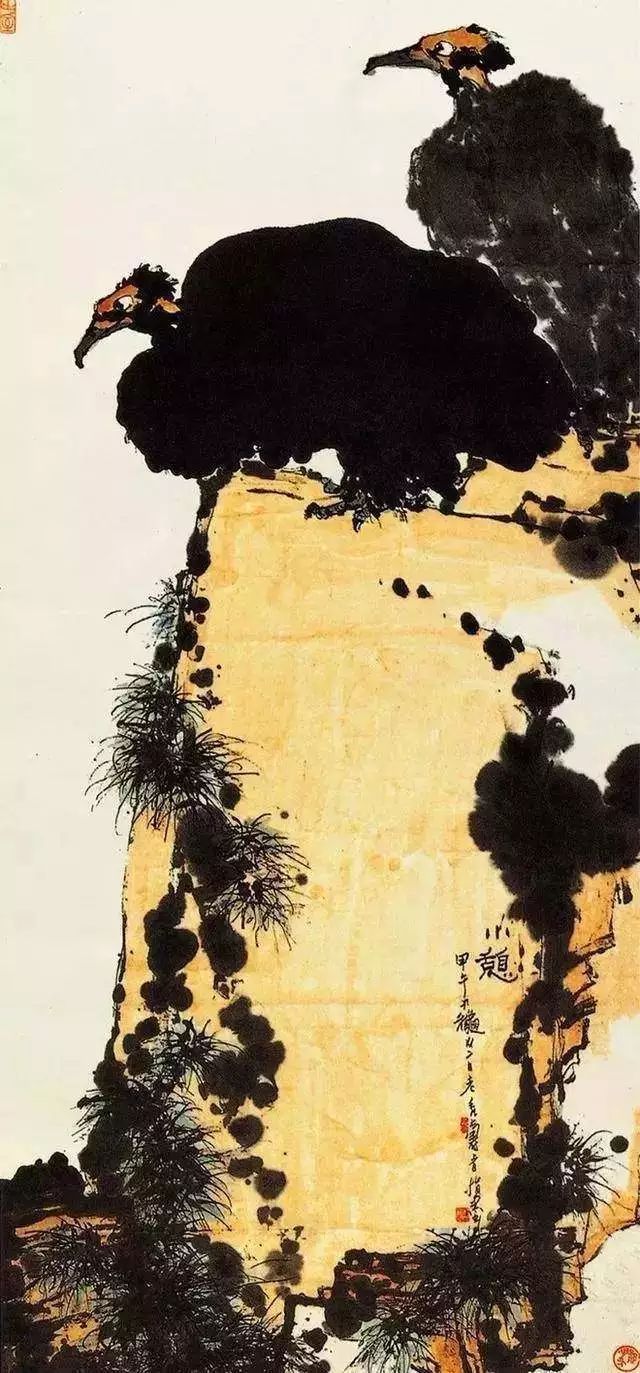

▲潘天寿《鹫鹰磐石图》潘天寿纪念馆藏(指画)

艺术需要热闹,更需要寂寞,一种忘我的寂寞。心中常备一蒲团,时常独坐一会儿,悠远悠远。

推荐阅读

让京剧艺术持续焕发时代光彩

1月9日,在国家京剧院建院70周年之际,习近平总书记给剧院青年艺术工作者回信,勉励他们“传承前辈名家优良传统,践行艺术为民,坚持崇德尚艺、守正创新,让京剧艺术持续焕发时代光彩,为繁荣文艺事业、建设文化强国贡献力量”。

理想的都城,秩序的杰作

北京中轴线申遗成功,世界遗产委员会对“北京中轴线”的评价是这样写的:“中国理想都城秩序的杰作”。那么,怎样理解“中国理想都城”,什么是“秩序的杰作”,北京老城究竟是怎样一座何其壮美的都城呢?

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

2025年元旦前后,全国电影市场持续升温,一批优质影片汇聚银幕,为节日增添了文化气息。感人至深的剧情片、轻松搞笑的喜剧片、惊险刺激的动作片……为观众带来多样化的观影选择。

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

今年以来,国铁集团持续加大特色旅游列车开发力度,打造了一批各具特色的旅游列车品牌。今年前11月,国铁集团累计开行旅游列车1737列,同比增长17.6%,掀起火车“慢”游消费热潮。

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

连日来,河北省文化和旅游厅积极“走出去”,对外精准推介燕赵文旅资源、签约合作项目、开拓文旅市场,海外“朋友圈”动态持续上新。

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

据了解,华熙LIVE·五棵松商业街区将文化、体育、娱乐、艺术、教育与生活等业态充分融合,并结合周边配套设施举行文体活动,很受年轻消费者喜爱。此外,首店、首发、首展、首秀等也增添了这里的吸引力。

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

近日,由文化和旅游部主办的戏曲百戏(昆山)盛典举办,“南腔北调”在此交流展示,戏曲名家带来精彩展演。本期我们约请参与百戏盛典的戏曲人才和相关从业者,就戏曲人才培养、濒危剧种保护、创新传播方式等问题进行探讨,为繁荣中国戏曲百花园建言献策。

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

“白族扎染的工序多达10余道,其中扎花和染色最为考究。扎花考量技法的精致度,染色是通过天然染料染出不同颜色,十分考量技术和经验。

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

历经19天的精彩演出,9月23日,2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕。文化和旅游部艺术司司长明文军出席活动并讲话,江苏省文化和旅游厅党组书记、厅长杨志纯宣布盛典闭幕。

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

8月20日,国产首款3A(高成本、高体量、高质量)游戏《黑神话:悟空》全球同步上线,一经发售,相关词条迅速登顶海内外多个社交媒体热搜榜单,持续刷新在线玩家纪录,带动众多相关取景地关注度翻倍,中国外交部甚至也回应其热度……“悟空”彻底“出圈”。