从纹彩陶盆中看古人舞蹈是什么样的

钟嵘《诗品·序》里写道:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。”舞蹈,是人类历史最悠久的艺术门类。从原始的祭祀巫舞到汉代百戏舞,至唐时最为繁荣,不仅宫廷有乐舞,民间街头、广场、酒肆等地也有歌舞伎人献舞。

古人舞蹈是什么样的?汉代史籍有描绘,“表飞縠之长袖,舞细腰以抑扬”、“抗修袖以翳面兮”、“搦纤腰而互折”。歌婉转,舞婆娑,如行云流水,天马行空。年复一年,无数优雅曼妙的舞蹈一波一波地湮灭于水样时光,一去不回,但那一瞬间的美妙舞姿与情感却赋予了岩画、壁画、画像砖、画像石以及优雅的玉舞人陶舞俑,百年千年,岁月变迁中,一种独特的美感悄然而生,与之相融,成为永恒,令后人惊叹、遐想。

敦煌156窟的壁画《张议潮出行图》

1973年,青海出土舞蹈纹彩陶盆,属马家窑仰韶文化,盆内壁环绕一圈,绘舞者三组,每组5人,手牵手踩着节拍起舞。她们舞步一致,发辫随着头的摆动向一边扬起,舞者身后有一条黑线,或为动物尾饰,人们正装扮成动物的模样舞蹈和唱歌。不知绘画者谁,但分明让我们感受到距今5000多年,我们的祖先用热烈的舞姿表现出简单直接的快乐的一瞬间。

敦煌156窟的壁画《张议潮出行图》反映当时张议潮收复河西后的盛况,图中战马成行、旌旗飘扬,号角鼓乐齐鸣,乐舞家伎起舞,后图有四个女舞人,身着花衣,长裙着地,身体微屈,舞动长袖,动作协调,姿态优美。它又像藏族弦子舞中向前迈进时屈身的一刹那情景,这一刹那的舞姿被画家形象地描绘出来,异常传神。

《周易》里有“立象以尽意”、“鼓之舞之以尽神”的美学观念,舞蹈中的“意”便是创作者对现实生活的审美评价、审美理想以及主观情绪和意趣的抒发。

剑器舞,是唐代一种姿态矫健的舞蹈,由身着男装的女子徒手作舞剑动作,公孙大娘是唐玄宗时代宫廷教坊众多舞女中的佼佼者,“先帝侍女八千人,公孙剑器初第一”,她曾展艺于民间,身着胡装表演剑器浑脱。杜甫《观公孙大娘弟子舞剑器行》诗云,“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方,观者如山色沮丧,天地为之久低昂。”序中提到吴人张旭,善草书书贴,数常于邺县见公孙大娘舞西河剑器,自此草书长进,豪荡感激。唐代文学家沈亚之也有记载:昔张旭善草书,出见公孙大娘舞剑器浑脱,姿态劲健变化莫测的舞姿,带起来的风能让“孤蓬自振、惊沙坐飞”,从此,“张旭为之书则非常矣。”劲健有力的舞姿融入了草书笔势。观看公孙大娘舞剑器,让张旭的草书更加纵横跌宕,波澜起伏,开创狂草这种书体。以舞姿入书法,当不负此舞。

梁武帝萧衍善草书,《草书状》是他关于书法理论的著述,其中有如下描述草书字体的话,“婀娜如削弱柳,耸拔如袅长松,婆娑而飞舞凤,婉转而起蟠龙。”由此产生“弱柳长松”与“龙飞凤舞”两个成语,以龙在天上盘曲翻腾,凤在空中婆娑起舞比喻草书飘逸多姿的形态。书法,也正因此内蕴之美而具永久的艺术魅力。一瞬间凝固的动态美,有山之静止,又有水之波动,意境深远,韵态万千。

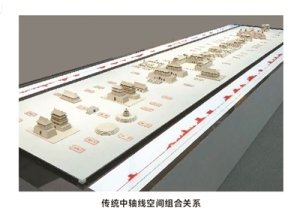

中国古建筑,是天地间气象恢宏的立体画。宫殿寺庙楼阁亭榭,姿态优美,尤其是屋顶,梁思成先生在《我国伟大的建筑传统与遗产》一文中说,“屋顶是中国建筑中最显著,最重要,庄严无比美丽无比的一部分。”屋顶,辉煌壮丽,色彩斑澜,飞檐翘角如屋顶生出的翅膀,在蓝天飞舞,《诗经·小雅·斯干》中就有“如鸟斯革”、“如翚斯飞”的句子来歌颂像翼舒展的屋顶和出檐。纵观各类飞檐,当真是美不胜收,赏心悦目。屋脊正吻之上,多盘曲龙形,各种姿态,或仰头远望,或作势前行,或相对起舞,而角上的小兽装饰更是活灵活现,那飞檐凌空伸出,本已有振翅之意,再加以飞禽走兽装饰,看那鳌鱼、仙鹤,在天空中舞动,整座建筑都变得生动无比。一座房屋,纷繁的构件与装饰,分开来无不是独立的实用性与观赏性兼具的精致艺术品。砖雕出戏文,梁枋披彩画,藻井龙飞跃,挂落托莲花,生成之日,便以此为舞台,云气蒸腾,草叶簇拥,那戏便唱着,那酒便喝着,那花便开着,那鸟兽也便舞着,怡然自乐的古人生活,穿过幽幽的岁月深巷热闹地走来,有仙佛的出尘境界,有皇家的开张气势,也有凡俗的市井气息,依托建筑一隅,在刻痕里翩翩舞着,美轮美奂。

笔与墨,木与刀,石与凿,藉纸张、陶土、砖瓦、木石,繁复的工艺,流畅的线条,生动的造型,舞作千般诗意,万种风情,烛火明灭,光亮与黑暗的轮回里,每一寸线条固守着自己的位置,拢住最初的温度与情感,再现并保存舞姿的最美一瞬,让一瞬成为永远。而在这些定格画面及实物的背后,是创作者思想与智慧的舞蹈,灵气与激情的碰撞,眼、手、心的专注与凝神,热情和责任,他们亦是心灵的舞者。那字、那画、那俑、那雕刻,从前朝舞到如今,栩栩如生,姿容不改,气韵满怀,传递出一种感性丰盈的生命情调、大美风格。