推开一扇扇门,找寻中国人的生活美学与生命滋味

无数中国人内心深处的记忆里,都有一扇贴着春联与福字的大门。当他们风尘仆仆从远方归家,永远会看到那扇大门,门的外面是餐风露宿,里面则是暖裘饱食。在各种不同的情境下,中国人的门,都更像是一道隐喻各种生命滋味的界碑。门既代表了开阖,也便成了情感常被隐喻的对象,因为它们总会在不同空间,折射出对待生命的不同态度,最终形成中国人独特的生活美学。

【 古人的门户之见 】

在北京故宫博物院的藏玉里,有一件乾隆款带皮白玉桐荫仕女图山子,堪称玉器中的镇馆之宝之一。整体圆雕为桐荫之下的庭院之景,即以月亮门为界,庭院分为前后两部分,门开两扇,一掩一开,门缝中隐隐有光亮透过。门外右侧有一手持灵芝的女子,在她的周围利用玉皮之色巧雕假山、桐树。门内另一侧一女子手捧宝瓶,周围有芭蕉树、石凳、石桌和山石等,两位女子从门缝中对望,似正在交谈。器底阴刻乾隆御制诗、文各一,从诗文中得知,此器是匠人利用雕碗后的剩料,巧为施艺,雕琢出古代居室里庭院幽深的景象。趣味的正是透过那两扇门,我们感受到了传神的古代仕女,甚至仿佛可以听到她们透过门缝传出的窃窃私语声。

桐荫仕女玉山子,故宫博物院藏

门与户,都是屋子的入口,组在一起叫作门户,一个家无论富贵还是贫寒,其入口的地方都是显而易见的坐标,门户对应着家宅,也就衍生出家庭、门第甚至派别的说法,所以既有“门户之见”这样因派别情绪而产生的偏见,又有诸如古诗里“唯有南风旧相识,偷开门户又翻书”的风雅。当然在古代,门和户还是有差别的。古人说,一扉曰户,两扉曰门,《说文》:“门,闻也,从二户,象形。”户与门皆象形,半门曰户,而门云从二户。可见,户往往是单扇,而“门”在甲骨文里像一个简易的双扉柴门。《春秋公羊传·宣公六年》里,晋灵公派了一个刺客去刺杀名臣赵盾,行文很生动说出了门户在先秦居所里的位置分布:“勇士入其大门,则无人门焉者。入其闺,则无人闺焉者。上其堂,则无人焉;俯而窥其户,方食鱼飧”,原来那个勇士进了赵家大门,没有看见守卫,就进了作为内院小门的闺,看到内院也无人把守,就去了厅堂,那里也没人,过了厅堂穿廊入户,再去偷窥,原来赵盾正在吃只有普通人才会吃的鱼肉,说明赵盾平时很简朴。

从这个故事可以看出,门之最普通定义,便是房屋或区域可以开关的出入口。在先秦时期,进了门就是院子又称庭,在考究的贵族家庭,庭有内外之分,所以从外庭到内庭,还有第二道门也即闺门,以分隔内庭和外庭,内庭自然就是内宅了。很多人说,闺不就是闺房——女子居住的地方嘛,其实正是因为古代女子大门不出、二门不迈,才衍生出闺房的说法。至于内庭,才是家宅的主体建筑,在刺客进入赵盾内庭时,叫作上其堂,因为堂前有阶梯,入堂需登阶,自然就有上堂或登堂入室之说,堂后才是室,堂与室之间便是户,所以刺客“俯而窥其户”,就是穿过入室通道那道单扇小门。

【 内有乾坤的大门 】

门虽然形制各有不同,但既是访客登门时接受的第一印象,其色彩也就比形制重要得多。譬如大门上一般黄色是不能用的,那是皇室的专用色,所谓“人主宜黄,人臣宜朱”。黄色之门极为高贵,只有皇宫才能用。而贵族土豪的家门,总要唤作“朱门”或“豪门”,因为朱漆大门是至尊至贵的标志,不然又哪有杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的名句。《礼记》里就有朱户即朱漆大门的说法,一直到明代,朱漆大门仍是主人身份高贵的标志,但已经用得很普遍,乃至没有官位的普通富户,也可以用。至于平民的宅门,则是“柴门”“蓬门”或“寒门”,又是杜甫写了“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”,家里清贫,铺满落花的小径不曾为来客清扫——可见寒门一般无人拜访,如今特地为友人打开家门。

至于普通民居,黑色大门很是普遍,是非官宦人家的门色,譬如许多旧城民居四合院,大门常漆作黑色,门楼色调则是深灰的瓦顶搭配灰白的台阶。但普通民居也有较为殷实的,所以在旧时古巷里总可以看见在朱门与柴门之间,多见宅邸外面的门墙由青砖砌成,更有勾缝,木板大门两扇皆漆成黑色,门上有一副铁质门钹(亦称铺首)和门环,拍打有声。至于门框下方则有可以抽动的门槛,两边另有方形或圆形的抱鼓石,门槛下方也有大一块乳白色石板。

唐代鎏金铜铺首,西安博物院藏

门上的拉手称门钹,又唤作铺首,铺首一般即为门扉上的环形饰物,多为兽首衔环的模样,多由金银铜铁制成。关于铺首的起源,据说是春秋时期鲁班仿造螺蛳的形象发明的,但实际上商周时期的陶器和青铜器上就已经看得到铺首衔环了,据说商人以螺蛳头挂在门上,期望门户如螺蛳壳一般紧闭,远离风险。西汉时,铺首极为盛行,多为龟蛇、朱雀、双凤、羊头、虎狮造型,兽目怒睁,露齿衔环,气势威严。到了明代初期,礼制上对门钹有严格的规定,官员府邸按照官阶来决定用哪一种门钹。据《明会典》记载,洪武二十六年(1393年)规定:“ 王府、公侯、一品、二品府第大门可用兽面及摆锡环;三品至五品官大门不可用兽面,只许用摆锡环;六品至九品官大门只许用铁环。”但到了明代中后期,天下升平日久,江南富庶之家云集,大门用兽面已经很普遍。如今人们都能在故宫的很多红色院门上,看到铺首中装饰着椒图,形状如螺蚌,螺蛳好闭口,椒图也是滴水不漏,所以将其镶嵌在大门上,祈求宅邸的安全。

中国人的门板上自然也多见门神、对联与各种吉语。旧时风俗中,春节时家家户户都要供门神,多为两个武将,金盔甲胄,一持鞭一执枪,一黑脸浓须一白脸疏髯,威风凛凛,仿佛必然能够驱邪避凶,给主人带来平安富贵。门神据说与唐太宗作噩梦有关,多是为着代替秦琼与尉迟敬德,上有所好,下必效仿,以至于民间都这么沿袭了,配上春节时照例要贴的春联,大红的纸,黑亮的字,分贴门旁,又有门神把关,的确增加了喜气。苏轼曾在元祐年间任杭州知州时,以门神为笑谑之用而作《桃符艾人语》:“桃符仰骂艾人曰:尔何草芥,而辄据吾上?艾人俯谓桃符日:尔已半截入土,安敢更与吾较高下乎?门神傍笑而解之曰:尔辈方且傍人门户,更可争闲气耶?”当然,黑漆的大门与铺首衔环,衬以门神与红底对联,黑、灰、红三色的搭配,以门户进入视线仿佛就是万家灯火的模样,自然是非常典型的中国民居印象了。

潘玉良《皖南民居》

【 门之美态承载文心妙意 】

苏州雅士文震亨曾在《长物志》里,对身处明代江南地区的文人居室用门,提出了极为挑剔的规范。他认为,用木作为门框的横格,横斜着钉上湘妃竹,只能用四根或者两根,不能用六根。门的两旁,用木板做春帖,一定要根据自己的喜好选取唐代的联句中绝佳的,刻于春帖上。如果用石头做门槛,必须用木板门。所选石材要方厚浑朴,才不俗气。门环选用古青绿蝴蝶兽面,或天鸡、饕餮之类钉在上面为佳,不然,就用紫铜或精铁,按照旧时的式样铸成也可以。黄铜、白铜都不能用。木门上漆,只能用朱、紫、黑三种颜色,其余颜色不能用。清初的生活美学家李渔则在《闲情偶寄》里,提到书斋的门上适宜配上蕉叶题诗。做法是模仿蕉叶形状而制为联,放置在平坦贴服的地方,壁间门上都可安放,而把它悬挂在柱子上则不合适,因为蕉叶阔大,难以掩实。具体做法是,先在一张纸上画蕉叶,让木工依样制成木板,一式二扇,一正一反,即可不雷同,然后交付漆工,让他满灰密布,以防碎裂。漆成之后,才书写联句,并画筋纹。蕉叶宜绿色,筋纹宜黑色,字则宜填石黄色,才觉得陆离可爱,其他颜色都不相称,用石黄乳金的颜色更妙,全用金字则太俗了。

李渔还对古代门窗的设计之道有极为精到的诠释:“盖居室之制,贵精不贵丽,贵新奇大雅,不贵纤巧烂漫。凡人止好富丽者,非好富丽,因其不能创异标新,舍富丽无所见长,只得以此塞责。譬如人有新衣二件,试令两人服之,一则雅素而新奇,一则辉煌而平易,观者之目,注在平易乎?在新奇乎?锦绣绮罗,谁不知贵,亦谁不见之?缟衣素裳,其制略新,则为众目所射,以其未尝睹也。凡予所言,皆属价廉工省之事,即有所费,亦不及雕镂粉藻之百一。”在李渔看来,居室的制作,贵精致不贵华丽,贵新奇大雅而不贵纤巧烂漫。他还举例说,倘某人有两件新衣服,请两人来试穿,一件雅素而新奇,一件则辉煌而平易,那么观者目光,是注意平易还是新奇呢?锦绣绮罗,谁不知道它珍贵,但是谁又没有见过呢?缟衣素裳,如果它的形制新奇,自然会被众目所关注。在门的美学上,也是如此,不贵奢靡,而在既省钱又省工的文心妙意。

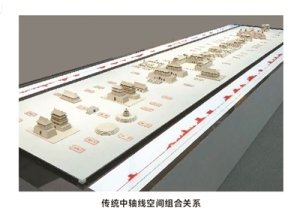

这种文人之美学见于大门上,在明清两代主要体现在园林空间的美学设计上。大门的主要功能是给宅邸以安全感,而居所内的各式小门,除了能设计成各式花型的门洞,也同时能隔绝空间,以制造出庭院或居室中虚实疏密的美感。譬如李渔就认为,道路没有比直径更便捷的,而又没有比迂回更幽妙的。凡是有故意铺设弯路,以追求别致的,必得另开一扇耳门,以方便家人之来回奔走,急用就开,否则就关闭,这样雅俗两方面都有利,而义理与情致得到兼顾了。再以《浮生六记》里的生活美学为例,苏州文士沈复想要改造自己的别院,让人仿佛山穷水尽处顿觉豁然开朗,以尽由小见大、虚中有实之能事,便在自己轩阁的一处厨房那里,开个一个门通向别的院子,至于实中有虚的办法,则是在院墙上开个假门,并用竹子和石头掩挡,仿佛门后仍有风景,在院墙上摆设矮矮的栏杆,就像上面有个阳台。在清嘉庆年间陈裴之为悼念其亡妾王子兰而作的《香畹楼忆语》里,那位王子兰字紫湘,端庄贤淑,才华横溢,裴之亲切地称她为“紫姬”。紫姬最喜欢欣赏月色,尤其爱雨景。她曾经说:“董小宛说月景寂静,却不知道雨声让人觉得更加安静。下雨时,卷起袖子点着熏香,把门帘垂下,安静地坐在屋檐下花掉落的地方,会让人有物我两忘的感觉。”在那一瞬间,门隔绝了空间,也制造出居室意境之美。

李守白笔下的石库门

【 隐于门后的人情百态 】

门也经常能点睛出人情逸趣,最常见莫过于文人笔下的生活点滴。如北宋元丰五年九月间的夜晚,谪居黄州的苏轼与几个朋友在江上饮酒,微醺归家,一路上入眼皆江水接天、风露浩然的景色,到家后发现大门紧锁,怎么敲门都没有人应门,家童睡死了没有听见,于是索性拄着拐杖走到江边发呆,忽然兴起“身非己有”的痛苦,发出挣脱尘世、追寻自由的念头,乘上小舟听凭江上秋风,隐居到浩淼烟波里,最后他把这份快意的幻想,写成一首《临江仙》:“夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。”在东坡这样的潇洒逸事里,敲门都不应,倚杖听江声,门成了一种化生情感的拐点。

清代曹雪芹在所著的《红楼梦》里,也让各种门牵连起人情世故,推动出了叙事的开展。大观园组群式的庭院建筑都是依靠明清各式各样的门连接起来的,既然那些门的种类繁多,人物通过门户从一个空间进入另一个空间,也成为点睛人物或事态的关键建筑结构。譬如第十八回元妃省亲极尽奢靡,元妃走的是正门,书中写道:“那版舆抬进大门,入仪门往东去,到一所院落门前,有执拂太监跪请下舆更衣。于是抬舆入门,太监等散去,只有昭容、彩嫔等引领元春下舆。”第九十七回薛宝钗出嫁走的也是正门,“一时大轿从大门进来,家里细乐迎出去,十二对宫灯,排着进来,倒也新鲜雅致。”作为对比,在第六回刘姥姥携着板儿进大观园时,他们“来至荣府大门石狮子前,只见簇簇轿马,刘姥姥便不敢过去”,在下人指点后才“携了板儿,绕到后门上”,而刘姥姥后面三次拜访大观园也均是绕过去走的后门,可见人物的身份地位和情节发展,都经由一扇门这独特的媒介连接了起来。

有趣的是在第十二回里,贾瑞偷偷赴王熙凤的约会,钻的是穿堂门。在曹雪芹的笔下,门是渲染故事氛围的极佳建筑体。“(贾瑞)盼到晚上,果然黑地里摸入荣府,趁掩门时,钻入穿堂。果见漆黑无一人,往贾母那边去的门户已锁,倒只有向东的门未关。贾瑞侧耳听着,半日不见人来,忽听咯噔一声,东边的门也倒关了。贾瑞急的也不敢则声,只得悄悄地出来,将门撼了撼,关得铁桶一般。此时要求出去亦不能够,南北皆是大房墙,要跳亦无攀援。这屋内又是过门风,空落落;现是腊月天气,夜又长,朔风凛凛,侵肌裂骨,一夜几乎不曾冻死。好容易盼到早晨,只见一个老婆子先将东门开了,进去叫西门。”从穿堂门到东门与西门的游走,都是一种自带窥视结构的叙事主体,穿堂门是私密的,东门与西门,也恰与作为南北的正门与后门彼此对应。贾瑞与凤姐的私会,似乎从一开始就由门点题出人情世故的本质。

英国美术史学家巴克桑德尔曾说:“身体语言从其环境关系中获得其意义”,又说:“历史的物事,或许可以通过将它们当作其当时环境条件下解决问题的方式,并通过在问题术语、文化与描述之间重构一种理性的关联,从而得到阐释。”门,既是确定家宅与外部空间界限的一种功能性标识,又是空间里产生隔绝的一种出口与入口,如同宋墓里常能见到的妇人启门装饰,在作为主人生活场景重建的同时,也具备了隐喻的作用。门似乎能够带人进入另外一个时空,甚或制造一个时空,它作用于建筑空间,也连结起人情百态,如诗人露易斯·格丽克说的那样:“像一扇门,身体打开,灵魂向外张望。”

作者:利维(艺评人)