古人清明节会做什么?清明节的来历和风俗告诉你(2)

“出其东门,有女如云”

有趣的是,相对现代人的踏青赏花拍照发朋友圈来说,古人的春游“戏”更多,不仅有现代人常进行的放风筝、植树、踢球等体育项目,还有围地赏花等风雅活动。在主题方面,不同时代有不同的恋爱大型见面会,精英学术交流论坛、驴友自助游、女子足球会……

《诗经》就记录了当时许多春游的情景。比如《国风·郑风》里的《出其东门》,起首便是“出其东门,有女如云”,明媚春光里美女如云。孔子和弟子也喜欢春游,《论语·先进》云,“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”,唱着歌儿沐浴在春风里,何等舒心畅怀、自由自在!

蹴鞠,春游的传统项目

杜甫《清明》诗云:“十年蹴鞠将雏远,万里秋千习俗同。”这说明在唐朝时蹴鞠就是清明习俗之一。蹴鞠,就是用足去踢球,是古代清明节时人们喜爱的一种游戏。“蹴鞠屡过飞鸟上,秋千竞出垂杨里。”王维的《寒食城东即事》描绘了踢球的技艺。

陆游《春晚感事》云:“寒食梁州十万家,蹴鞠秋千尚豪华。”可见在宋代“寒食蹴鞠”民俗活动的广泛性。

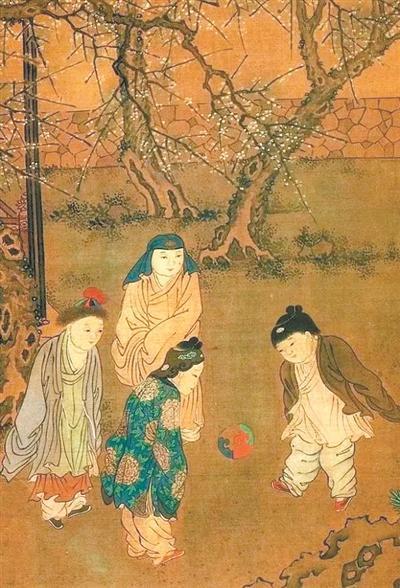

“寒食祭先扫松,清明踏青郊行”,从周密《武林旧事》不难看出,宋代清明踏青之俗更盛。不少名画都记录了当时的情景,比如,张择端的《清明上河图》就描绘了北宋都城汴京的人们在清明节郊游的情景。不过,虽然扫墓祭祀成为主题,但宋代春游内容开始多元,春游更为动态,比如开展体育健身,蹴鞠就成为春游的一个传统项目。

北宋苏汉臣《长春百子图卷》(局部)表现儿童蹴鞠的场景。

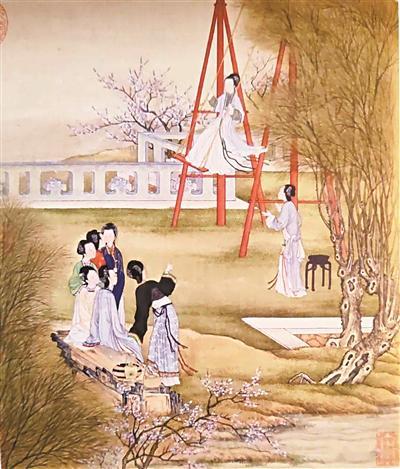

荡秋千、放风筝自古流行

除了踢球外,荡秋千、放风筝也成为清明时节人们春游最喜欢的项目。清代诗人高鼎《村居》诗曰:“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”就是生动的描绘。近现代绘画大师齐白石的《春瑦纸鸢图》就描绘了清明时节放风筝的情景。

《月曼清游图册》描绘杨柳下秋千的情景。

登山养生增强体质除“湿困”

对现代人来说,春回大地,万物复苏,踏青对身体也有好处。从养生的角度说,所谓“动则生阳”,春季正是阳气生发的季节。随着仲春的到来,气候渐暖,人体阳气也由内向外透达。清明期间的踏青活动,正有利于助长体内的阳气生发,促进气血的运行。

此时已入仲春,春暖花开,春意盎然,踏青登山可活动筋骨、增强体质。中医认为气为血帅,气行则血行,适当的运动能改善血液循环,增强心血管功能。同时,气的运行顺畅,又能促进体内营养物质的运输和代谢物的排泄,减少当前梅雨季节湿气在体内的积聚,从而减轻体倦、身重、肢体酸楚等湿困症状。

需注意的是,春季运动不宜过剧过大,特别是踏青登山应量力而行,以免运动过度,汗出过多,气随汗泄,反而耗伤身体。

清明节·民俗

粤语“行清”与踏青不同

各地清明节俗各具特色

“不同于大部分来自阴历的传统节日,清明以阳历为依据,标志着农耕活动的开始。”广州大学广州发展研究院特聘研究员、广州民俗文化研究所所长饶原生接受本报记者采访时表示,清明节可以说是一个“复合型节日”,保存着寒食节、上巳节、植树节不少节俗,从文化意义上讲是一个慎终追远,缅怀先烈、缅怀先贤、缅怀先人的节日,大家可以在这个节日里感受到传统文化的魅力。

“各处乡村各处例。”饶原生告诉记者,清明从农耕活动的节气发展为祭祀先人的节日,经过漫长的演变过程,广东各地清明节俗各具特色。

在广州,每逢清明节,人们拖儿携女,带着简便的祭品前往拜祭祖先,即清明扫墓(俗称“拜山”“行清”)。祭拜的贡品,除传统的金猪(炭烧乳猪)、烧肉外,还用柑、橙、蔗等水果,以及包子、蛋糕等,茶和酒也是必备的。拜祭仪式各乡大同小异。拜祭完毕,仪式做足之外,大家族还聚在一起,共享时令的菜肴。饶原生表示,粤语所说的“行清”与踏青不同,踏青是郊游,“行清”则是一族人约定时间齐齐去扫墓祭祖,而“行正清”则是指在清明节当天扫墓、祭拜祖先。

饶原生表示,在广州,一般从公历3月下旬开始便有人扫墓,此时一般是“拜新山”——俗云“新山不过社”,即拜新山必须在清明的“社日”前完成。如今,人们已不迷信过去“应清”等传统习惯,认为纪念先人,全凭心诚,哪一天并不重要,只要大家有空就行。为避免交通拥挤,广州人祭祖一般都选择清明前后的周末去拜祭,这样错开高峰期更便于行动。

“忽见家家插杨柳,始知今日是清明”

“忽见家家插杨柳,始知今日是清明。”在广府地区,每逢清明时节,人们还会在房前屋后遍插柳枝,相传源于晋文公怀念介子推的传说。在粤西,许多家族会在清明期间手持火把扫墓,扫墓以后还要将火把带回家中,寓意“薪火相传”。在东莞一带,则有清明节买把油纸扇(俗称“清明扇”)的习俗,意指扫除污秽。

如今,清明节不但是中华民族“慎终追远”习惯的最好说明,也成为阖家团圆的日子。即使是身处异国他乡的华侨、华人,都会在这个时节不约而同回到故乡寻根溯源。饶原生说:“所有有着相同血缘关系的人齐聚一堂,足见这个节日的号召力一点也不亚于春节。因为无论华人走到哪里,这个节日会让他们找到自己的根。”

清明节·美食

人间烟火味传递对先人的思念

在岭南地区,广府人家“祭之以礼”,遵循着时令饮食文化。

“不时不食”,饶原生表示,广州人根据节气时令变化会不断调整自己的饮食架构,不光是清明,二十四节气都有很多时令“必吃美食”,如清明荞、清明虾、甘蔗、艾糍为主的清明饮食文化。

炭烧乳猪“人人有份”

清明节祭祖,离不开一只“红皮赤壮”的炭烧乳猪。祭祖传统习俗中,炭烧乳猪除了彰显祭奠仪式的隆重和表达对先人尊重之意,还含有祈福健康、人丁兴旺的祝愿。“太公分猪肉——人人有份”是流行于广府地区的一句俗语,“以前,祭祖之后,德高望重的老人负责将肉平均分给各家各户,表示福荫及庇护已由祖先带到各家”。

清明虾正是最鲜美的时候

广东人尤其是珠三角一带居民在清明节有吃甘蔗和清明虾的习俗,还有肥嫩鲜美的清明鹅、清明螺、清明荞……“清明虾正是最鲜美的时候,会吃的广东人当然不会错过这一时期的鲜味”。

“甘蔗旁生,以衍宗枝”

清明蔗是这个时节的热门食品,吃清明蔗还是拜山祭祖的“指定动作”。在岭南,凡参与“行清”的大人小孩都会吃上一节清清脆脆的清明甘蔗,寓意欢欢喜喜甜甜蜜蜜。广州人习惯在清明节将蔗的两端斩成尖峰状,取义“甘蔗旁生,以衍宗枝”之义。如今为了便于携带,人们还是把甘蔗砍成一节节的小段。

此时吃鹅胜过山珍海味

清明前后的鹅比过年时的老鹅个子小,但因为开春以来草先于其他树木抽芽、长叶,所以这个时候的鹅食过青草后会长得特别肥美,因此有“清明前后吃鹅会胜过一切山珍海味”的说法。

“清明螺,肥似鹅”

清明前是食用螺蛳的最佳时令,此时螺肉丰满肥美,有“清明螺,肥似鹅”和“清明螺,顶只鹅”的说法。螺蛳食法颇多,可与葱、姜、酱油、料酒、白糖同炒,亦可拌、可醉、可糟、可炝。

荞菜又叫“思亲菜”

荞菜在清明时节上市,故又叫清明菜,具有清肝明目,凉血止血的功效。虽然在很多人的眼里,它长得既像葱,又像蒜,但只要摆放在市场上,老广们往往一眼便能辨认挑选出来。“荞”在粤语里的谐音是“轿”,寓意着先人坐轿西去,免受乍暖还寒之苦,所以荞菜还被叫作“思亲菜”,是祭拜祖先的食品之一。荞菜炒烧肉是一道广式传统佳肴,荞菜和烧肉同炒三五分钟,便香气十足。

艾糍、青团传递思念之情

将打碎的艾叶和糯米粉混合一起煮熟,制作出来的艾糍香气袭人,碧青油绿,糯韧绵软,甘甜细腻,清香爽口。与之相似的是来自江南一带的传统特色小吃青团,软糯香甜的青团目前也吸引很多广州人尤其是年轻人“尝鲜”。其实,吃青团是古时传下的习俗,艾糍和青团两种食品流传至今,取材上略有不同,但作为清明节的应节食品,其本义都是对家乡、对祖先的一种特别的思念和敬意。

艾糍、青团传递思念之情。

推荐阅读

让京剧艺术持续焕发时代光彩

1月9日,在国家京剧院建院70周年之际,习近平总书记给剧院青年艺术工作者回信,勉励他们“传承前辈名家优良传统,践行艺术为民,坚持崇德尚艺、守正创新,让京剧艺术持续焕发时代光彩,为繁荣文艺事业、建设文化强国贡献力量”。

理想的都城,秩序的杰作

北京中轴线申遗成功,世界遗产委员会对“北京中轴线”的评价是这样写的:“中国理想都城秩序的杰作”。那么,怎样理解“中国理想都城”,什么是“秩序的杰作”,北京老城究竟是怎样一座何其壮美的都城呢?

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

2025年元旦前后,全国电影市场持续升温,一批优质影片汇聚银幕,为节日增添了文化气息。感人至深的剧情片、轻松搞笑的喜剧片、惊险刺激的动作片……为观众带来多样化的观影选择。

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

今年以来,国铁集团持续加大特色旅游列车开发力度,打造了一批各具特色的旅游列车品牌。今年前11月,国铁集团累计开行旅游列车1737列,同比增长17.6%,掀起火车“慢”游消费热潮。

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

连日来,河北省文化和旅游厅积极“走出去”,对外精准推介燕赵文旅资源、签约合作项目、开拓文旅市场,海外“朋友圈”动态持续上新。

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

据了解,华熙LIVE·五棵松商业街区将文化、体育、娱乐、艺术、教育与生活等业态充分融合,并结合周边配套设施举行文体活动,很受年轻消费者喜爱。此外,首店、首发、首展、首秀等也增添了这里的吸引力。

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

近日,由文化和旅游部主办的戏曲百戏(昆山)盛典举办,“南腔北调”在此交流展示,戏曲名家带来精彩展演。本期我们约请参与百戏盛典的戏曲人才和相关从业者,就戏曲人才培养、濒危剧种保护、创新传播方式等问题进行探讨,为繁荣中国戏曲百花园建言献策。

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

“白族扎染的工序多达10余道,其中扎花和染色最为考究。扎花考量技法的精致度,染色是通过天然染料染出不同颜色,十分考量技术和经验。

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

历经19天的精彩演出,9月23日,2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕。文化和旅游部艺术司司长明文军出席活动并讲话,江苏省文化和旅游厅党组书记、厅长杨志纯宣布盛典闭幕。

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

8月20日,国产首款3A(高成本、高体量、高质量)游戏《黑神话:悟空》全球同步上线,一经发售,相关词条迅速登顶海内外多个社交媒体热搜榜单,持续刷新在线玩家纪录,带动众多相关取景地关注度翻倍,中国外交部甚至也回应其热度……“悟空”彻底“出圈”。