公孙丑、文丑、张丑……他们究竟丑不丑?

中国人从古至今都非常重视“正名”,所谓“名不正则言不顺”,对于万事万物,都要赋予他们一个合适的名。那么,给自己或自己的孩子起一个好名字,自然是空前重要。不过,有些古人的名字似乎起得非常随便,甚至难登大雅之堂。

在中国古代,姓、氏、名、字都是不同的概念。关于姓氏,大体上可以这样来理解:姓是族号,氏则是从大族分出去的小族的号,例如商朝人的祖先是“子”姓,后来又分出宋、时、来、林等氏,这些也被当成姓来使用,久而久之,姓氏慢慢合二为一。名和字最初也不是一个概念。名是一族之中个人的符号,是在孩子出生后由长辈起的,这个名也只有长辈可以叫。等男孩子到20岁、女孩子到15岁,还要再起一个名,这个名就是字,是长辈之外的人来称呼。所以,一般情况下,古人在互相交往时,一般称呼对方的字,不称呼对方的名。唐朝诗人杜甫和名将严武是世交,在一次宴会上,杜甫大概是喝高了,当着严武的面直接提起他父亲严挺之的名字:“严挺之乃有此儿!”这是很严重的侮辱,严武大怒,马上回敬,提到了杜甫爷爷的名字:“杜审言孙子,拟捋虎须?”双方一下子剑拔弩张,似乎马上就要开打了,这时众人马上劝和,双方才勉强作罢。

周代以前,起名还没有太多讲究,比如夏商时期的君主,尤其是商代,取名时多从十天干(即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)中找一个字,像商代最后三个王分别是文丁、帝乙、帝辛,帝辛就是大名鼎鼎的商纣王。到了周朝,人口大增,大家对名字的要求越来越迫切,什么十天干之类的根本不够用,大家就管不了那么多了。于是,各种各样令今人大跌眼镜的名字出现了,比如晋成公的名字是姬黑臀,估计是出生的时候屁股上有一块黑色胎记;郑庄公的名字是姬寤生,寤生就是难产的意思;齐桓公叫姜小白,这个“小白”的来历,有人说是因为他长得很白,有的则说是得名于一种军旗。贵族起名都这么随意,普通百姓就更不用说了,什么猪儿、狗儿之类的名字满天飞。

商王帝乙或帝辛时期刻“干支表”牛骨。来源/中国国家博物馆

众所周知,到了周代,礼制逐渐完备,后世在祭拜一个有着怪名字的祖先,如“黑臀”时,可想而知会有多尴尬。所以,有识之士就想把这个事情解决了。

公元前706年,鲁国国君得了一个儿子,非常高兴,打算搞一个隆重的庆典。该给孩子起个什么名字呢?他向当时鲁国著名学者申繻请教。申繻提出了一个“五有六不”原则,“五有”是“有信,有义,有象,有假,有类”:“信”是指孩子出生时身上的特殊标记,“义”是指孩子出生时有没有什么祥瑞,“象”是指可以用某种与孩子相似的事物起名,“假”是指可以假托万物,“类”则指可以给孩子一个与父辈类似的名字。“六不”是“不以国,不以官,不以山川,不以隐疾,不以牲畜,不以器币”。周代讲究避讳,如果有王公贵族用国名、官名、山川名、器物钱币等来起名,很可能就得重起,比如,司空、司徒都是周代官职名,然而晋僖侯起了个名叫司徒,晋国只好把司徒改成中军,宋武公名叫“司空”,宋国就把司空改为司城。隐疾、牲畜这些不登大雅之堂,也不能用。这是我国历史上第一次对起名做的总结和规范,得到了后世认可,如王充在《论衡·诘术篇》中就说:“置名则以信、义、象、假、类。”

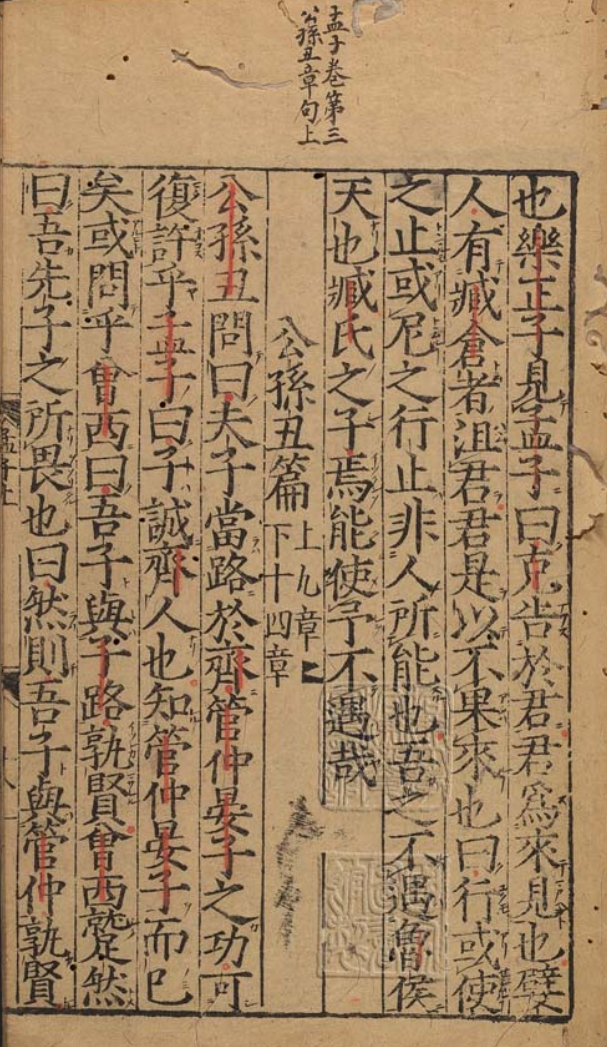

虽然有了这个标准,但也没有什么强制性,所以当时乃至后世民间还是有许多有趣甚至奇怪的名字,如卫灵公的宠臣是司空狗、赵国的一个著名铸剑师叫徐夫人,当然此公是个男的。即便是按照这个原则,也会产生怪名字,比如,孔子的儿子叫孔鲤,因为当时鲁国国君送来了一条大鲤鱼作为贺礼。孟子有个才华横溢的学生叫公孙丑。关于公孙丑的长相,史籍中没有记载。不过,对应简体丑字的繁体字有两个,一个是丑陋的“醜”,《说文解字》的解释是“可恶也”。一个则是作为时间名词的“丑”,《说文解字》的解释是“紐也”。时间名词的“丑”可以指十二月,也可以指每天的丑时,它还有个引申意义,即十二月寒冬即将过去,“万物动”,人们该振奋精神,忙活起来了。公孙丑的这个“丑”是时间名词的丑,或许是他出生的时辰,也可能是父母希望他成为一个昂扬向上的人。

《孟子·公孙丑篇》。苏洵评点,明嘉靖二十年(1541)余氏自新斋本。来源/中国国家图书馆

以丑陋的“丑”起名的人也有,比较袁绍的大将文丑。关于他的美丑,正史中没有记载,《三国演义》中说他“面如獬豸”,说他像古代的一种神兽獬豸,按照这个说法,这位文丑的长相大概率是“名副其实”的。无独有偶,南朝宋有个将军叫张丑,也是丑陋的丑。他的相貌,史籍中也没有记载,但他的官职可不低,做到了节府参军。至于他名字的来历,更可能是父母相信一种秦汉以后大行其道的说法——“歪名好养活”。

文丑画像。来源/张福林主编《图像三国志》,山西人民出版社2001年版

推荐阅读

古人那些奇奇怪怪可可爱爱的印章

西周 三角形与椭圆双联玺春秋 菱形“王戎兵器”玺春秋 “士君子”双圆形+三角形玺元 钱选 《王羲之观鹅图》独孤信多面体煤精组印 如今

故宫特展来了!172件文物感受希腊克里特岛的神话

4月14日,“代达罗斯:希腊克里特岛的神话”特展开幕式在故宫博物院举行。特展将于4月15日至7月27日在故宫神武门展厅展出。

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

3月29日,演员表演越剧《红楼梦》中的《金玉良缘》选段。当晚,缘梦·芳华——越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕宣推活动在福建芳华越剧院举行。

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

3月25日,冯开平在金灯寺敲钟。海拔1500多米的太行绝壁之上,山桃花掩映着历经千年风霜的金灯寺。66岁的守寺人冯开平微弯着腰,轻轻擦拭着佛像上的尘埃。

贵州:油菜花海绽春光

贵州:油菜花海绽春光贵州:油菜花海绽春光贵州:油菜花海绽春光贵州:油菜花海绽春光贵州:油菜花海绽春光这是3月22日拍摄的贵州省六盘水市六枝特区木岗镇瓦窑村的油菜花田(无人机照片)。

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

所谓“中转式旅行”,是指通过选择时间、价格合适的中转票,将中转城市作为旅行目的地的旅行方式。因其具备票价更低廉、时间更灵活等优势,备受年轻游客青睐。

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

2025乙巳蛇年新春,山西博物院推出“寻蛇——藏在山西博物院里的蛇”和“灵蛇献瑞——乙巳蛇年生肖文物大联展”两大贺岁展,带观众欣赏异彩纷呈的“蛇文物”,感受其丰厚的文化内涵。

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

在冰上“滑”龙舟、在那达慕体验雪地赛马、在查干湖冬捕、在阿勒泰来一场古老的毛皮滑雪比赛……当“冰雪热”遇上“非遗热”,你可能会有意想不到的收获!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

1月9日,在国家京剧院建院70周年之际,习近平总书记给剧院青年艺术工作者回信,勉励他们“传承前辈名家优良传统,践行艺术为民,坚持崇德尚艺、守正创新,让京剧艺术持续焕发时代光彩,为繁荣文艺事业、建设文化强国贡献力量”。