儿童成长中的“情感焦虑”从何而来?(2)

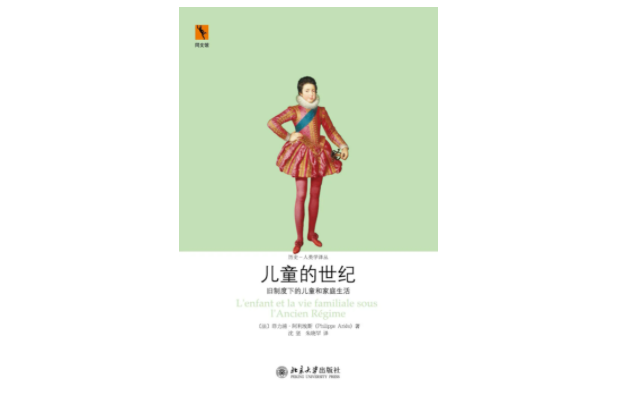

《儿童的世纪::旧制度下的儿童和家庭生活》,[法]菲力浦·阿利埃斯著,沈坚/朱晓罕译,北京大学出版社2013年4月版。

法国史学家菲利浦•阿利埃斯在富于开创性又备受争议的名著《儿童的世纪:旧制度下的儿童和家庭生活》里写道,在中世纪,小孩几乎一断奶就被当作“小大人”看待,他们混入成人中间,穿着与大人相仿的衣服,与其一起劳动、社交、玩耍。这仿佛是周作人所批评的“以前的人对于儿童多不能正当理解”,“将他当作小形的成人,期望他少年老成”,但其实不应仅站在今天的立场,抽象看待这一问题,因为那时还没有今天的儿童观与“儿童”。

所谓“小大人”,恰恰出自其历史环境,嵌于具体的生产关系和社会结构之中。阿利埃斯指出,学徒制带来不同年龄人群的混处,是中世纪中期至18世纪这一时期社会的主要特征。大多数儿童由此“顺其自然”地长大成人。那时也不存在现代意义的家庭,极端来说,古老家庭的使命是“保护家产”,“不存在情感的功能”,但同时因其特定的房屋结构、社交流动而具有相当的公共性。到了近现代,主要是与中产阶级的兴起互为表里,这些逐渐发生了改变:学校教育取代学徒制,现代家庭观念形成,公私空间区隔……私人生活或现代个体的历史由此诞生。

中世纪的学徒制(图片来自未小读出品的绘本《谁发明了学校?》)。

关键词:

“黑神话:悟空”主题艺术展|为情怀更为艺术

25-04-22 11:33:03黑神话,悟空

古人那些奇奇怪怪可可爱爱的印章

25-04-16 14:42:05印章

故宫特展来了!172件文物感受希腊克里特岛的神话

25-04-16 14:32:00故宫

近距离感知中国文化的魅力(外国游客感受“中国之美”)

25-04-08 10:07:46中国文化 魅力

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

25-04-01 10:50:48越剧

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

25-04-01 10:41:43守宝人

贵州:油菜花海绽春光

25-03-31 17:53:32油菜花

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

25-02-24 10:19:00中转式旅游

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

25-02-11 09:47:06蛇年,博物

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

25-02-07 11:44:52非遗,冰雪

让京剧艺术持续焕发时代光彩

25-01-16 09:41:03京剧艺术

理想的都城,秩序的杰作

25-01-13 10:30:03北京中轴线

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

25-01-03 09:36:57电影

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

24-12-23 10:33:21小兴安岭

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

24-11-20 10:30:46河北文旅

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

24-10-21 11:00:29文旅

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

24-10-15 10:27:20戏曲,剧种

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

24-09-29 10:40:50云南白族扎染

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

24-09-25 17:29:18戏曲百戏

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

24-09-13 10:04:26《黑神话:悟空》

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

24-09-10 10:14:41苗族银饰

传承千年文脉 厚植家国情怀

24-09-03 09:53:33眉山三苏祠博物馆

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

24-08-29 09:48:23二十四节气,夏至

先人们是怎么给动物字定型的?

24-08-27 09:32:27动物定型

相关新闻

2021-05-31 09:51:19

儿童影视

2021-11-23 12:15:02

音乐剧

2021-09-24 11:22:15

儿童画

《丝路上的敦煌:儿童历史文化百科绘本》发布

10月19日,由敦煌研究院主编、人民邮电出版社有限公司和童趣出版有限公司出版的少儿百科绘本《丝路上的敦煌:儿童历史文化百科绘本》在北京西四红楼公共藏书楼发布。

2021-10-21 14:24:35

敦煌

2021-10-20 12:37:01

丝路上的敦煌