蒋勋:我们能在大观园里看到什么?

贾元春才选凤藻宫,被允准回家省亲后,贾府便开始了一场浩大的工程——建造大观园。这座类似皇家园林的省亲别墅日后成为宝玉和诸钗的居所,也成为《红楼梦》故事发生的独特场域。

与红学对考据的重视不同,台湾著名作家、诗人、画家、学者蒋勋对《红楼梦》的分析是主观而感性的。得益于扎实深厚的艺术功底和游学中外的丰富阅历,蒋勋从《红楼梦》的文本细读中生发出贴近生活的感知,他的文字简朴恬淡,像是与老友谈话。

此篇文章节选自《蒋勋讲红楼梦》。让我们跟随蒋勋重读《红楼梦》第十七回《怡红院迷路探深幽 大观园试才题对额》。

蒋勋

亲近山水自然的园林空间

为了迎接嫁出去的女儿贾元春回来省亲,贾府要修建一个很大很大的园林。

元春省亲

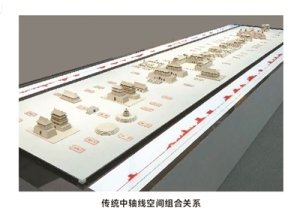

中国的建筑大部分分为两种,一种反映了儒家文化体制:对称,通常是一开间、三开间、五开间往两边扩张,然后再重复第一进、第二进、第三进。我想大家一定听说过类似“正房”、“偏房”这样的名称,上房和偏房本来是建筑物的位置,可后来也用来指一夫多妻时代里大太太住的地方和姨太太住的地方,这样一讲大家就可以明白,儒家的建筑里,人的位置与其在伦理里面的地位是相关的。因此,我们走进一个儒家建筑群,很容易知道主人在哪里,客人在哪里。

儒家建筑的好处是有规矩,非常工整、有秩序,可是它有一个坏处——非常无趣,都是直线的、对称的、平衡的。所以就出现了另外一种建筑,就是体现老庄思想的建筑园林。在这些园林建筑当中,所有的线条都变成了曲线。

荣国府、宁国府每一个建筑都是方方正正的,而大观园的,线条都是曲线。大观园的正门往北有一条笔直的路通到正殿,正殿后面就是大观楼。这个正殿、大观楼是用来迎接贵妃的地方,这条笔直的路一定是她回来时接驾的路,两旁排满了太监、迎接她的宾客。可是这条大路的两边,有很多小路,绕来绕去,这是游玩的空间。它展现出了儒家和道家两种不同建筑的规则,一个建筑是说在人世间要有君君臣臣、父父子子的规矩,另一种是让我们同时又要有休闲和解放的空间,在这种地方你可以走曲线,在里面游玩。第十七回的内容虽然是游园,其实是在利用建筑空间把人带到自然当中去。

我想很多朋友一定去过苏州,苏州最有名的就是明清时代留下来的园林,像拙政园、网师园、狮子林等。苏州当时文风很盛,出了很多读书人,他们到北方去做官,最后因为政治上不如意,便回到南方的家乡,经营一片园林。“拙政园”的“拙政”二字很明显表示他不要再谈政治,政治是他一生的噩梦,他的园林风格一定是亲近山水自然,其中没有君臣之类的人间秩序,甚至没有父子这种严格的压迫,而只是个人的一种解放。

苏州拙政园

园林是潜意识的世界

如果你去过苏州,希望此回能帮你找回游园的记忆。“游园”几乎已经变成中国古典美学中的一个很重要的象征。大家都知道明朝汤显祖最有名的戏剧叫《牡丹亭》,《牡丹亭》里面最重要的一场戏就是《游园惊梦》,十六岁的杜丽娘,被她的父亲压迫着读《十三经》,变成一个很受礼教束缚的女孩子。可是十六岁那年,她去游园时看到所有的花都在开放,春光烂漫。她忽然说我的身体怎么会这样被荒废了,在游园当中,她做了一个梦,梦到一个男孩子来跟她发生了情感的关系……

《游园惊梦》

据说,当年这出戏在江南演出,导致很多女孩子自杀。我们不能想象看完一出戏为什么会自杀,因为她的生命和青春被束缚了。游园之所以成为象征,是因为它使人找回了生命里的某种本原,把人从礼教里解放出来。“礼”和“教”都是规矩,都是限定,都是禁忌,告诉你这个不可以,那个不可以,非礼勿视,非礼勿言,非礼勿动。可是在青春时刻,人随时可能为情所动,非常渴望爱,这就产生了情与理的冲突。从某种意义讲,园林把人从礼教里救出来,让人能够得到疏解。如果只从建筑史去看,园林只是一种设计风格而已,可是如果从人文角度来看,园林是对中国儒家文化的一种救赎。后来明清的戏曲小说,发生情感的故事都在花园里。

从心理学来讲,这条笔直大路直通的正殿是一个现实世界,园林是你潜意识的世界。我们在谈到审美的时候,常常谈到弗洛伊德的潜意识。就是在现实当中作为人很辛苦、很累的部分,你在休闲时会解放的那个部分,即潜意识里的自我。贾政是一个做大官的人,一生都在官场上虚伪地应酬,这一天他游园时也似乎被解救出来,还原成人的状态。

在游园的过程中,贾政刚好碰到了宝玉。宝玉因为好朋友秦钟死了,很难过,贾母就让他到花园里去走一走、玩一玩。有没有发现,花园常常是人们散心、疗伤的地方,因为花园中基本上是山水,是自然。西方人在现实世界里受伤的时候,常常会求助于宗教,中国则是求助于山水。所以我们的山水画这么发达,山水诗这么盛行,园林建筑这么发达。山水是可以帮助人们心灵痊愈的。在这一点上,东方和西方有很大的不同。东方人大多不会投身宗教,尤其在文人的世界,他们会走向山水。譬如苏东坡,他每一次政治失意,都会走向山水。到了杭州,他在西湖边说,“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”。他告诉自己,我虽然政治上受挫、失意,可是我在西湖这个地方还可以看到这么好的山水。他其实在提醒自己,生命不论得意与失意,都可以过得很快乐,不见得得意就忘形,失意就颓丧。这实际上是讲山水哲学。

西湖

园林艺术等于是把文人向往的山水搬进园子。苏州的网师园可以说是典范。“网师”,指用网捕鱼的渔夫。屈原自杀前在汨罗江边走来走去,碰到一个渔夫划着船过来,渔夫劝他说,全世界的人都醉了,你干吗一定要独自清醒呢?全世界的人都很脏,你干吗一定要这么清高呢?劝他不要自杀。但屈原坚持他政治的洁癖、精神的洁癖,就自杀了。渔夫因这个典故变成了中国文学里非常有趣的一个象征——你不要故意对这个世界产生悲愤的感觉,你不妨跟大家一起随波逐流。渔夫代表另外一种智慧,一种要活下去的智慧,即使社会不好、时代不好,可是我们的生存是第一位的。网师园之名来源于此。造园的这个人一定是在做了官以后,觉得别人都干贪赃枉法之事,他很难过,最后退了下来,心想以后干脆捕鱼为生好了。可大家知道,网师园这么精致,住在园子里的主人不可能捕鱼为生,可是他把自己称为网师也就是渔夫。这个园林现在已经是联合国教科文组织指定的世界文化遗产。

如果大家去纽约的话,纽约最有名的大都会博物馆在八十年代的时候,从苏州请了一大批工匠把网师园复制在博物馆的顶楼上面,连假山、芭蕉全都仿制出来了。我在台大的学报上写过这个当时仿制的介绍。网师园最有名的是它的小而精,纽约大都会博物馆复制的是网师园里最重要的一个景——殿春簃,空间很小。我们在这里看到很有趣的一点,苏州其实是一个非常繁华的商业城市,它并没有太多的自然。拙政园、网师园是在借景,借景就是用假山来代替真山,用引水来代表真的河流。

柳暗花明又一村

贾政带了一批人和宝玉进到刚刚盖好的花园,“一带翠嶂挡在前面”,他们赞美说:“好山,好山!”

作者怕读者不懂,就解释说,如果没有这个山一进到园林便一览无余,还有什么趣味呢。这里有一个审美的态度。如果你去过巴黎的凡尔赛宫,会发现凡尔赛宫一进去就什么都看到了,整个用透视法显现它的建筑内核。这是西方建筑的美学特征,它有一种很伟大的感觉。可中国园林建筑的特征是柳暗花明又一村,不断遮盖,让你对后面的东西产生好奇,就像看章回小说,一回接一回,欲知后事,且听下回分解。西方小说没有这个东西,一开始就把结构和布局交代给你。

十七回是非常重要的一回,因为这一回不只是讲贵妃娘娘贾元春要回家省亲这件事,同时也借着园林的艺术,让我们去领略中国传统文化中的审美意义。

中国的园林很特别,它不仅仅是一个空间的艺术,同时还要加入时间的因素。比如沁芳闸这个地方,园林盖好流水引进以后,花木种上去,可花未必立刻开放,花开了不见得立刻掉落,所以此时此刻这个景是没有完成的。我四月份刚到东京看过樱花。到东京以后我们立刻找资料,日本人很有趣,他们会排名看樱花,今年第一名在什么地方,第二名在哪里,第三名在哪里。那第一名通常是新宿御苑,那里大概有一千多株的樱花,各种不同的樱花,也是按照时间排序,我们去的时候刚好是吉野樱盛放的时候,其他的有的刚开,有的刚出来一点点花苞,其间有颜色的搭配。第二名去的地方是武道馆,刚到那边我开始有点惊讶,因为这里只有几株樱花而已,可是你马上发现武道馆的樱花是种在护城河的斜坡上,所有的樱花的枝都修长地伸到水面去,樱花一凋谢花瓣全部漂在水上,所以它这个景的设计是因为水面的落花漂在那里。

日本新宿御苑樱花

我有时候跟学建筑设计的朋友聊天,觉得设计其实非常难,我们不只是在设计一个空间或造型,同时,要考虑这个空间或造型若加入了时间的因素,它会有什么样的改变。譬如园林艺术中很有名的东西是青苔,可是我想大家一定知道,苔是养出来的。在日本京都有名的寺庙——西芳寺,如今这个名字已经很少有人知道,它有另外一个名字叫“苔寺”,一天只能让二十个人进去,因为人的体温会影响苔的生长。把苔变成了一种美学,让你看斑驳的石块上苔在生长。你能否体会欣赏牡丹花与欣赏苔是两种完全不同的生命感受?苔有一种苍凉,有一种被人遗忘以后萧条的感觉,里面带着一种感伤。李白的诗《长干行》里面讲,“苔身不能扫”,说丈夫走过的路上已经长了青苔,因为很想念丈夫,妻子连丈夫走过的地都不愿意再扫了。苔是一抹记忆,是一种在生命遗憾中的很奇特的感伤。西方美学是绝对不会去养苔的,苔会干扰整个设计的完整性。可是东方的审美里,最美的部分是苔,而苔也是最难养的,因为人气太旺苔就长不出来了。如果有机会大家可以去看看西芳寺,你马上就能懂什么叫东方美学。

日本西芳寺

《红楼梦》第十七回当中很重要的一个字是“幽”,“幽”字在西方美学中很少看到,我举一些例子大家就可以明白。我们讲空谷幽兰,这里的“幽”有幽静、幽美之意,“幽”字似乎是刻意躲避,持守安静的地方。说白了,“幽”最基本的东西,就是孤独。“空谷幽兰”是说你走到山里面闻到香味,觉得有兰花,可是你找不到,这才叫幽兰,很容易被找到的兰花不叫幽兰。西方认为华丽的才是美的,中国文化则认为不容易被发现的美才是真正动人的美,它是隐藏的。等一下大家看到宝玉为这个园子题的第一个名字就叫“曲径通幽”。

与谁同坐轩

弯弯曲曲的小路通到不可知的地方,就是“曲径通幽”。这里包含着中国审美里面蛮特殊的情境——含蓄内敛,不是外放式的美。古琴曲《幽兰操》(又称《猗兰操》)即是如此,古琴高手在弹这首曲子的时候给人的感觉是若有若无,好像听得到,又好像听不到,跟西方交响曲排山倒海而来的征服美明显不同。再举一个例子,我们进入一个五星级酒店,大多数插花的方式通常是西方的,西式插花是尽量把叶子枝干都拿掉,剩下一团一团的花,叫做花团锦簇。可是中国和日本古代的插花,都是线条式的,只有三两枝,这其实也是“幽”,“幽”永远是少,不容易发现,永远是不那么炫耀,它是一种含蓄的美。如果把握了这些原则,可以看到十七回是一篇非常完整的中国园林美学文章。

中国古代文人常常歧视工匠,所以中国古代没有建筑这个名称,一直叫做营造。比如宋代就有一本书叫《营造法式》,其实内容就是建筑学。现在学建筑的朋友有时候连碰都不去碰这些东西,因为他觉得,建筑是完成我自己设计的造型,他不喜欢“营造”这两个字,觉得营造只是去执行别人设计好的东西。实际上这是误解,过去的工匠和设计师不太分得开,像意大利的达•芬奇和米开朗基罗,他们是工匠、设计者和艺术家的混合。在《营造法式》里面可以看到,要盖一个建筑,主人会说一些想法,希望怎么盖,工匠要花很多的心思来实现、完成它。

再回到比较现实的例子,拙政园里有一个令我学建筑的朋友都叹为观止的地方——“与谁同坐轩”。园林的建筑里面有很多名称,比如靠水的建筑叫“榭”,“轩”是四面没有墙壁的房子,就是观景用的。“亭”的意思就是让你停在这个地方不要走了,因为这里是看风景的地方。拙政园里面的“与谁同坐轩”,名字很有诗意。一般的轩空间比亭子大,可是拙政园的这个轩小到只可以坐一个人,有一个扇形的窗,临着湖面。一个学建筑的朋友跟我说,这个亭子设计得真是太棒了。可是他不一定知道,“与谁同坐”其实来自苏东坡的一首词。苏东坡曾在最失意的时候作词追问:“与谁同坐?明月清风我。”有一次我跟一个学建筑的朋友讲到文学典故,他吓了一跳,说,做建筑还要懂文学啊。我说本来就是,你怎么可能没有人文的背景就去做设计,建筑不仅仅是视觉的,它其实更是人文的回忆。

与谁同坐轩

对于走进园林的人,要理解“与谁同坐轩”,理解当年诗人的心情,仿佛是一次考试。如果你了解了这些背景,就能够感受到当年苏东坡“我今天不希望跟人在一起了,我要跟清风、明月在一起”的心境。也能知道当时于明月清风之夜坐在那个轩里,他的生命得到了多么大的解放。

这一天,宝玉跟他的爸爸贾政一起到园林中去,他爸爸要给他一个测验,让他给园中景点题名。这种考试很实在,可以检验考生以前所学的诗词、典故怎样运用到自然环境里。这一天也是宝玉展现才情的最佳时机。像拙政园的“与谁同坐轩”,就是一个非常了不得的题名,少掉“与谁同坐”这四个字,很多味道就没有了,因为它把整个文化的典故放入一个狭小的空间里。当你读到“与谁同坐”四个字时,你能明白这个轩的设计不仅仅是因为空间小,还为了人生的孤独,为了在政治失意以后回来寻找自我的状态,其间还留有一份骄傲和自负。明月、清风虽然并没有写出来,可是你如果读过苏东坡的词,体味过他的情怀,你怎么会不知道其中的意境?我想,比较深远的文化传承一般都会把文化置放在生活的每一个细节里。

所有的园林都是文学

我去江南游园的时候,最感动我的部分是我发现曾经读过的古典文学在那里都出现了。所有朋友都说你怎么走得那么慢,因为对联会让你停下来,石头上的一句诗,也会让你停下来。所有的园林都是文学。不仅是中国的园林,如果大家去日本,也可以有同样的感受。奈良的招提寺,是唐朝鉴真和尚主持建造的一座寺庙,后面的园林有好多石块,石块上都是日本古典诗人的诗句,而那些诗句都与环境有关。在网师园里面,有个地方叫“听雨轩”,这个轩四周种的全是芭蕉,雨季人们会坐在这里听雨打芭蕉的声音,它调动的是你的听觉。如果这个地方种的是其他植物,那它是不会叫“听雨轩”的。文学其实是在点景,点出风景与设计的主题。中国园林的建筑可以说是建筑师、美学家和文学家共同完成的。十七回里,建筑师完成了一个园林,可是如果宝玉不进去题名的话,它就像是一个光溜溜的身体,并不算完成,因为文学的部分还没有进来。

日本的奈良和京都之间有一个万福寺,是明朝一个姓林的和尚盖的,那里面全部是对联和匾额。挂匾额的地方一定是这个建筑的视觉焦点。台南武庙里面的“大丈夫”,我觉得是匾额中挂得最精彩的,它利用“大丈夫”三个字,把一个祭祀关公的小空间整个给放大了。匾挂在什么位置、什么高度决定了建筑物的空间比例。还有对联,右边上联,左边下联,你读完上联跨过建筑的空间去读下联,这个时候你的身体通常是在中间,这是用读文字的方法使身体维持在中间的走法,并不是在地上画了一条线说你一定要走在这里。更复杂的有刚才提到的“听雨”、“与谁同坐”,点醒你这里与景观的关系。所以接下来大家可以看到这个考试并不只是考宝玉写诗的能力,还在考察他对周遭环境的观察能力。这样的景你用什么样的文字才能匹配,这个时候我们可以看到他用字、用词的讲究。

日本万福寺

在江南,让我印象最深的是网师园一座祭祀花神的庙里的一副长联,上联是:“风风雨雨寒寒暖暖处处寻寻觅觅”,下联是:“莺莺燕燕花花叶叶卿卿暮暮朝朝”。我在那儿站了好久,整个人都呆住了,你会忽然发现古典文学的深厚竟然积淀在一座民间的庙宇当中。我不知道这样的教育是不是比所有的学习汉语的国文教育要好。如果某天一个爸爸带着孩子游玩的时候,把这个对联念给他听了,然后孩子马上就懂得了什么叫做对仗、平衡、押韵、内涵。

我跟很多朋友提起过,一次去云门演出的时候,客家老太太唱客家的山歌,全部是诗句,“新绣罗裙两面红,一面诗词一面龙”,全部都是押韵的。我们在旁边赶紧记,她们觉得这算什么,这是我们从小就唱的,随便唱唱而已。这些我们称之为文化,“化”就是你根本感觉不到的逐渐受到的熏陶和教化。你如果能感觉到了,比如现在小孩子每天在那儿辛苦读书,就绝对不是“化”了。

园林的休闲文化

接下来我们会看到游园的意义,十四岁的宝玉和今天的男孩子一样在读书。这一天他的朋友秦钟死了,心情不好,贾母让他到花园去玩一玩。玩到一半的时候贾珍跑来告诉他:你爸爸来了,你还不赶紧走。宝玉最怕父亲,贾政对所有的人,都很温和,只有对这个儿子非常凶,儿子做的一切事情他都看不上眼,都是责骂的。当然,在父权社会,一个父亲对孩子是责之深,爱之切。

宝玉那天很倒霉,园中的路很多,他本想找一条父亲肯定不会走的路,没想到他爸爸恰好就从那条路上过来了。贾政听说宝玉读书不太用功,可是在对联诗词上有特别的才华,所以他也想试试看这个儿子是不是真的有些才情。贾政大概也觉得自己做官做得有一点木讷了,整日案牍劳形,批阅公文的人最后把性情也磨没了。

大观园试才题对额

行政繁忙的人,需要一种东西把他救出来,像苏东坡、白居易,他们下班以后绝对不再谈公事,一定是唱和诗词,用诗词涵养性情,这是对自己的一种补偿。我们现在的官员文化少掉了这个东西。解放自己不一定是去喝酒,而可以用诗词养化。我们熟悉的《琵琶行》,其实是白居易碰到了一个在酒楼里弹琵琶的风尘女子,可是他们之间居然能对话,他可以说:“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”白居易当时是太守,官位相当高,他可以跟一个青楼小姐说这样的话,你可以看到休闲文化可以玩出这样的品格来。

其实,整个园林都在讲休闲文化,休闲文化最容易考证出一个社会的文化是走向堕落还是上升。因为休闲很容易变成我们常说的“饱暖思淫欲”,但它也可以是一种高雅的追求。这些在日常生活里是看不出来的。日常生活中大家都差不多,可是周末休息的两天要做什么,是去放纵感官,追逐一些生命里面最沉沦的东西?还是去追求可以提升生命的东西?这些是一种最好的考验。

贾政这一天带着宝玉去游园了,你可以看到他们题咏山水,行走于园林之间,他们有与众不同的文化格局。

盖这个园子本来是为迎接贵妃的,照理讲,贵妃才是这个园林的主人,重要的文字、对联、题匾应该是贵妃来题。可是贵妃住在皇宫里,她只能回来一天,然而园林如果没有文字简直不像一个园林,大家就很为难。贾政说怎么办,又不能让她提前写好,因为她还没有看到园林是什么样子。代她拟好刻上去,万一贵妃不满意怎么办?这时旁边一个聪明人建议,不妨用灯、匾,把字写在灯笼上,按照对联的格式排列,贵妃回来时如果满意,就把它刻成木头的,不满意就换掉重新刻。所以这一段里面说,“各处匾额对联断不可少,亦断不可定名”。“不能少”是因为中国园林里没有文字就不算是完工,可是又不可能完全固定下来。所以,“如今且按其景致,或两字、三字、四字,虚合其意,拟了出来,暂且做灯、匾、联悬了。待贵妃游幸时,再请定名,岂不两全?”

文化的传承在游戏中完成

贾政接受了这个建议,说,今天天气不错,我们去逛一逛吧。而且贾政听学校的老师说宝玉专能对对联,“便命他跟来”。对联是古代训练孩子文字学或者音韵学的一个重要的教育方法。过去北京大学一直是提倡西学的,胡适之他们回来提倡西学的时候,有一个在牛津拿博士学位的辜鸿铭就特别强调要做对联,他每一次在北大研究所主持考试,都要出对联。因为他觉得对联是一个对文字、对音韵最容易了解的东西,最容易测探出这个人对典故的掌握。

辜鸿铭

我记得我们小时候也常常如此,爸爸经常没事喝了一点酒就出一个联让我们来对,其实都是考试。那个时候爸爸常常讲“五月黄梅天”,我们就对了“三星白兰地”,我爸爸很生气,觉得我们乱搞,可是我觉得对得很好,因为五对三,月还对星,对得这么准,黄梅对白兰,黄色对白色,梅花对兰花,你那个是天,我这个是地。每一个字都是对的,就觉得很得意,可是那个时候老爸觉得你不正经,因为三星白兰地是他喝的酒,我们却觉得很好玩。对联其实是一种文字游戏,这个游戏在训练一个孩子对声音、节奏、对仗和平衡等很多关系的掌握。

很多的美学是在不知不觉当中完成的,我一直认为文化的普及需要很多游戏的设计者,变成游戏之后,才能真正流传下去。明朝的时候,大画家陈洪绶画了一百零八个《水浒》人物的赌具出来,在他看来赌博当中都可以有文化。我记得曾见过苏州以前老的世家文化中打的麻将,是象牙刻出来的,后面衬一片香竹,上面的花刻得非常漂亮。一个赌具可以做到这么精致,现在当然在古董店已经卖得很贵了。其实,文化应该到庶民生活中去普及。

本文节选自《蒋勋讲红楼梦》

作者:蒋勋

出版社:中信出版社

出版年: 2017-03