发现市井烟火中的闪光点——用电影致敬平凡人生

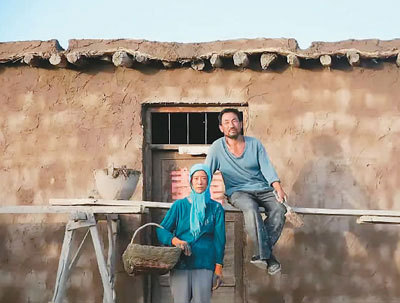

电影《隐入尘烟》图片来自网络

近年来,现实题材电影创作努力关注寻常百姓的生存状态,记录人们在时代洪流中的悲欢离合。如暑期上映的《隐入尘烟》《人生大事》等多部现实题材电影,以真实可感、质朴细腻的笔触,聚焦普通生命个体,让观众收获心灵启迪。

朴素主题的深刻表达

历史是由人民集体书写的,但是作为“沉默的大多数”,他们中的个体往往很难被写入历史。影视艺术的重要使命就是展现千千万万普通人的喜怒哀乐,在众口喧哗、车水马龙背后,冷静观察、深切体悟那些平凡生命个体的悲欢离合。他们或许永远不会站在聚光灯下,或许终其一生从未迎来高光时刻,但是他们丰沛的情感世界应该被尊重和铭记,他们朴素的生活理想应该被护佑和歌颂。这是历史赋予影像义不容辞的责任,也是实现影视艺术百花齐放的时代需要。

近年来,一些现实题材电影在故事主题的阐释方面异常出彩,释放出静水流深、润物无声的审美能量,让观众收获难以忘怀的感动。《隐入尘烟》的主题是土地、生存与爱情。在偏远西北的小村落,有两个隐入尘烟的小人物,他们相依为命、相互取暖,成为彼此生命中唯一的港湾。他们早出晚归、夫唱妇随,坚守着人与土地最原始的亲密关系;他们相视一笑和偷看对方的眼神,足以阐释世上所有洗尽铅华的爱情。影片用静默、含蓄、内敛的基调,向“沉默的大多数”的生存与爱情致敬。《人生大事》的主题是生死与亲情。影片的主人公莫三妹有个女性的名字,却是一位男殡葬师。在一次殡葬工作中,他遇到逝者的外孙女小文。于是,小文成了莫三妹重拾自我、原谅世界的一束光。影片用莫三妹与小文、莫三妹与父亲这两组人物关系致敬人间亲情,用父亲离世时照彻黑暗夜空的绚烂烟火解释生命的意义。许多现实题材电影探讨的都是最朴素的人生主题,如《第一次的离别》的主题是成长与离别,通过小主人公艾萨在成长过程中与哥哥、妈妈以及小伙伴凯丽的3次离别,影片试图告诉观众:人的一生由一次次的离别组成,人们在离别中逐渐成长,认识自我,找寻着人生方向。

推荐阅读

百年难遇“早立冬”来了!有啥讲究?早看早准备!

今日,我们迎来立冬节气,冬季自此开始。立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着生气开始闭蓄,万物进入休养、收藏状态。其气候也由秋季少雨干燥向阴雨寒冻的冬季气候过渡。

百年一遇“晚重阳”上线!这些玄机你知道吗?

今天是重阳节,又称重九节、茱萸节、登高节、敬老节,是我国庆祝丰收、祈福长寿,表达对老人尊敬与爱护的节日,时间在每年的农历九月初九。

三星堆公布重大发现!专家:种种迹象表明,三星堆可能爆发过内战,神权贵族集团受到严重打击,城市水系也因此改变

今天,四川省文物考古研究院发布了三星堆遗址多学科研究最新成果。

纪录片《左宗棠收复新疆》被赞“破冰”,以真实历史打动观众

全面展现左宗棠收复新疆全过程,重现重大历史事件全貌,8月28日,纪录片《左宗棠收复新疆》研讨会在京举行。

119.66亿元!2025年暑期档红火收官

根据国家电影局统计,2025年暑期档电影总票房为119.66亿元,观影人次为3.21亿,同比分别增长2.76%和12.75%,国产影片票房占比为76.21%。

国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》9月首演 中国风歌剧新样本诠释民族血性

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,9月27日至10月3日,国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》将迎来世界首演。

乾隆帝的“大玩具箱”首次展出!这场大展探究中国造物如何慕“古”求“新”

从211件故宫珍藏文物中,探究清代宫廷设计师们如何慕“古”求“新”。7月4日,“达古今之宜——清代宫廷设计潮流展”在嘉德艺术中心开幕。

小暑来了,入伏还远吗?7月20日入伏,共30天!

古人说,“暑,热如煮物也”。小暑时节天气变化,就是由“烤”到“蒸”的转变。一般入伏正好是在小暑期间。今年7月20日入伏,持续30天。

陕历博推出“吉金·中国”展 从青铜器中读懂早期中国

陕西省西安市临潼区姜寨遗址出土的黄铜片。陕西历史博物馆供图作为礼乐器的西周编钟和东周编磬。李志强摄河南郑州商城遗址出土的商代兽面乳钉纹铜鼎。