《永不消逝的电波》:穿透时空的电波频率(3)

被日军拷打折磨长达半年多,李白始终坚不吐实,1943年5月,经党组织全力营救,他终被释放。出狱后,他继续坚持斗争直至抗战胜利,又紧接着投入到解放战争。1947年上半年,李白夫妇搬到虹口区黄渡路107弄15号三楼,这里是李白最后的岗位。三大战役势如破竹,许多十万火急的军事情报,如国民党海陆军的部署、长江布防计划等,正是从这间小小的阁楼发出。1948年年底,正是上海黎明前最黑暗的时刻,国民党反动派垂死挣扎,通过分区停电等方式,用尽各种手段侦测我党地下电台。1948年12月30日凌晨,李白正在发送一封紧急绝密情报时,国民党军警突然包围了李白的住所,李白镇定而迅速地完成任务后又做出了紧急信号预警,销毁密码、处置了电台。这是他最后一次发报。

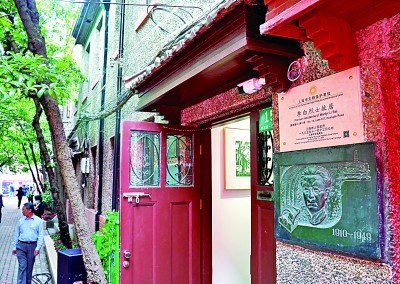

2021年5月27日,位于上海黄渡路上的李白烈士故居修缮后重新开馆。新华社发

在狱中,李白遭受了老虎凳、辣椒水、拔指甲等三十多种酷刑折磨,却坚强不屈。反动派又许以高官厚禄,也没能动摇李白的意念分毫。5个月后,裘慧英去探望李白,李白说:“天快亮了,我所希望的也等于看到了。”那是他们夫妻最后一次见面。5月7日,李白英勇就义。20天后,上海解放。

上海解放后,李克农四处寻找李白的下落,此时他还不知道李白已被秘密处死,意在举荐李白为新中国首位邮电部部长。一个多月后,组织在浦东戚家庙找到了李白烈士遗骸,新中国痛失了这位矢志不渝的忠诚战士。

假如,李白烈士没有牺牲在黎明前的黑暗中,他应该在自己和战友们亲手建立的新世界中,继续钻研无线电通讯技术,成为新中国邮电事业的拓荒者。现今,北京邮电大学校园里,李白烈士雕像昂然伫立,凝视着风华正茂的莘莘学子。而千里之外的上海,李白曾经奋战的地方,当人们登上李白烈士故居狭窄的楼梯,来到他当年发报的隔间,透过那方小小的轩窗仰望天空时,也不禁想象,当年李白在发报的间隙,目光是否也正穿透同一扇窗户,遥想着一个光明的未来,一个全新的时代。

2.“既具有崇高品质,又平凡亲切”——新中国银幕上第一位“文人”式英雄

得知李白牺牲的消息后,李克农异常悲痛。他向党中央提议,以李白烈士和其他地下工作者的奋斗经历为素材,拍摄一部电影来表现我党地下工作者和“空中游击”的传奇事迹。

电影的文学剧本创作者署名是“林金”,实际上由杜印、李强、黄钢三位熟悉革命的文艺家合作完成。摄制的任务交给了八一电影制片厂的王苹导演。王苹是新中国第一位女性导演,早在30年代就加入左翼剧盟,一直从事进步文艺创作。更重要的是,新中国成立前她曾在上海从事地下党工作的经历,有利于丰富影片的创作。电影《永不消逝的电波》中地下党人相互传递情报的方式多达十几种,别出心裁且各不相同,都是源自斗争实际。

现在的电影史学者一般认为,1958年的电影《永不消逝的电波》对谍战片这一特殊类型在中国影史上的建立有着关键作用。潜伏、掩护、监视、解密……地下工作的题材天然具有神秘、紧张的因素,提供了很好的类型依托,也很适合做一些悬念丛生、疑云密布的艺术处理,具有吸引力和感染力。但是王苹导演的策略并不在于此,她的导演风格被当时的业内同行总结为“抒情、自然、细致、秀气”,这种风格也渗透在电影《永不消逝的电波》中。主演孙道临在晚年曾撰文总结该片艺术构思的特殊之处,“不热衷于追求诉诸感官刺激的所谓动作性强的场面,如追车、格斗等,避开把斗争人为地神秘化、虚拟悬念手法以取得惊险效果的表现手段,而更多地把笔墨透过人物的日常生活,突出他对妻儿和远方同志的感情和孜孜不倦的学习精神,他工作虽艰苦,但默默耕耘甘之如饴,使人感到他既具有崇高品质,又平凡亲切,并非一个神出鬼没令人难以捉摸的‘超人’。”王苹选择了一条更加人性化、情感化、生活化的艺术路径,让谍战片的艺术境界更上一层楼。

王苹对于几位主要演员的选择也堪称眼光独到,可以说是在外界的怀疑中坚持并证实了她的艺术设想。

首先就是饰演李侠的男演员孙道临。孙道临是燕京大学哲学系的高才生,又精通文学,转行成为演员后,新中国成立前已是蜚声影坛。他的荧幕形象斯文俊雅,具有一种文人气和“公子哥气”,因此他被怀疑能否演好一位资深革命者。王苹认为孙道临平静、深邃的眼神正有种喜怒不形于色、令人捉摸不透的地下党人气质。对于能够饰演李侠,孙道临亦是十分激动和重视。在创作过程中,孙道临也经历了一些变化。按照他最早的认知,李侠在伪装身份的不同场景中,应该“装啥像啥”。但一些关心影片拍摄的老地下党人提醒他,李侠是一个走过雪山草地的铁血军人,“红色”是他不变的底色。孙道临这才领悟,人物应该有一个坚定的总谱,不能“七十二变”。他特别注意举止上模仿军人的身姿和气势,用“武”的英气和力量感,中和他本身形象中的“文”与“弱”。另外,孙道临还特意学习和苦练发报手法,达到了相当专业的水准,他的表演片段,成为电报研究爱好者的参考素材。他用深邃的目光表现出人物的智慧,清澈的神情表现出人物的忠诚,稳定的状态表现出人物的坚持,塑造了新中国电影史上一个极富代表性的经典英雄形象。李侠,也有别于其他电影中的“武将”式英雄,是新中国银幕上第一位“文人”式英雄。

此外,形象质朴、不事雕琢的袁霞,被王苹选中饰演李侠的妻子兰芬时,因为缺乏表演经验而备受质疑。袁霞不断地向裘慧芬请教,去缫丝厂和女工们一起工作体验生活,又参观了李白烈士生前生活和被关押的地方,全面地“浸入”真实的人物世界。袁霞塑造的兰芬,形象朴素清新,眼神中始终闪耀着一股不服输的倔强光芒,昭示着女革命党人独有的意志和决心。1978年,袁霞凭借这次表演,获得南斯拉夫举办的第7届索波特国际电影节最佳女演员奖。

“正派小生”王心刚在电影《永不消逝的电波》中贡献了平生唯一一次的反派表演,为不少影迷津津乐道。在加入剧组之前,王心刚迟疑不决,王苹导演指出,这次表演将会让他完成一次演技派、实力派的跨越,说服了他。可以看到,影片中王心刚造型颓废而放浪,他用摇头晃脑、松垮歪斜的肢体语言,察言观色、轻佻多变的面部表情,体现出人物的两面派嘴脸,和始终挺拔如松的李侠形成强烈的反差。

电影《永不消逝的电波》大获成功,观众认为这是一部崇高、感人,也令人耳目一新的作品。《永不消逝的电波》的文学文本和电影连环画也甚为流行,发行过多种版本,在纸媒时代滋养着影迷和观众的心灵。《永不消逝的电波》也有相当多跨媒介改编和翻新。为人熟知的有2010年智磊导演的电视剧版本,2011年总政歌舞团的歌剧版本,2017年钟少雄导演的影片《密战》等。

3.电影版艺术巅峰旁崛起的“小巨人”——在新时代语境下的成功艺术尝试

2016年,上海歌舞团开始筹划为新中国成立70周年、中国共产党成立100周年做一部以上海为背景的红色题材舞剧。在多次考察、商讨之后,团长陈飞华与导演韩真和周莉亚等主创人员想到了电影《永不消逝的电波》。上海的革命历史中,有很长一段是地下斗争,这个题材很符合上海的特点。《永不消逝的电波》故事题材本身缺少舞蹈性,而舞剧需要舞蹈空间,编剧罗怀臻没有改动作为李侠夫妇私人空间的家宅和阁楼,但对公共空间进行了重新设计,增加了电影中没有的报馆、旗袍店和石库门。考虑到故事发生的时代,正是上海报业极为发达的时代,报馆的公共办公区是几十个人坐在一个大厅里,演员完全可以在其中完成舞蹈,于是主角李侠的身份改为了报馆职员,旗袍店为重要的情报联络点,石库门则是李侠夫妇主要活动场所之一。石库门的怡然适意、报馆的体面时尚、旗袍店的优雅明艳,都是海派生活情调的集中体现,达成了红色文化与江南文化的有机“缝合”。

2018年,舞剧《永不消逝的电波》诞生,它用流动的身体语言和现代化手法重述革命往事,对前人既有承袭也有创新。二度创作阶段,大量80后、90后年轻艺术家加入。剧终时打出的字幕“长河无声奔去,唯爱与信念永存”,就是由90后剧组成员提炼而成。总导演韩真、周莉亚两位80后独具匠心,引入谍战风格为整体基调;主演王佳俊、朱洁静等舞者,在没有一句台词的情况下,用表情、肢体和造型动情地演绎了惊心动魄的革命往事;多种现代化的舞美技术、装置设备与音乐设计有机并置,这些都是使这部舞剧成为艺术精品的不可或缺的因素。

其中的经典舞蹈段落《渔光曲》,荣登2020年央视春晚。在老上海石库门背景下,兰芬与一群家庭女性身着旗袍、柔情似水地在《渔光曲》的音乐中翩然起舞,这段舞以市井民俗的恬淡气息、散点式的舞台构图、妩媚多情的身体展现、生活化的动作程式,成为全剧最富有诗意的段落,很大程度上消解、调和了前后叙事段落的压抑氛围。不能忽略的是,《渔光曲》不但是老上海人耳熟能详的“摇篮曲”,是上世纪三十年代同名进步电影的主题曲,还是具有“红色文化”意味的符号能指。1945年9月5日,因国民党严密封锁而停播近两年的延安新华广播电台恢复播音后,就选用了这首曲子作为电台的开始曲。它代表着新华广播电台的开播,与原曲中表达的在茫茫黑夜中渴望光明的寓意形成照应。

舞剧《永不消逝的电波》在叙事性上也做出了重要突破,拓宽了舞蹈艺术表达的外延,对舞剧创作具有启发性。一般概念里,舞剧往往“长于抒情、拙于叙事”。对于欣赏这部舞剧的观众来说,叙事的信息量可谓“超负荷”。尤其是当剧情进行到叙事的群舞段落时,舞台上会快节奏地平行并列着多个带有叙事点和戏感的表演部分,构成一个个“剧情团”,要看清所有演员的表演已是应接不暇,再配合多媒体影像、舞美装置、音效等烘托手段,增加了攫取信息和破译信息般的刺激感。

作为红色文化、海派文化、江南文化的复合文本的舞剧《永不消逝的电波》获得了票房和口碑的双重赞誉,打动了包括90后、00后在内的各个年龄层的观众。影视演员潘虹是“电波”迷,她本就非常钟爱电影版《永不消逝的电波》,观看了这部舞剧版本后,她将之定义为在电影版《永不消逝的电波》的艺术巅峰旁崛起的“小巨人”。

4.“每个中国人内心都具有红色基因”——镣铐冰冷,长河奔去,爱和信念温暖永存

陈飞华认为,舞剧《永不消逝的电波》的爆红在于“每个中国人内心都具有红色基因,在观看舞剧的时候被激活了”。因为观看舞剧《永不消逝的电波》而申请入党、学习党史、感悟真理、服务社会的案例不胜枚举,“电波”的长尾效应经久不衰。不少外地观众在观看过巡演后,来到上海“打卡”李白烈士故居纪念馆。据馆长何瑛介绍,随着舞剧的火爆,前来故居参观的人数同比上涨了38%。还有观众将自己外公当年取得的“渡江胜利纪念章”郑重赠送给剧组,感谢他们让英雄在舞台上重生。

该剧的主创们,在感动观众之前,首先感动了自己。主创们查阅大量史料,到上海和全国各地的红色场馆采风,切身体会革命年代的场景。饰演兰芬的朱洁静,在阅读李白家书时被那些极为生活化的话题和细节触动。镣铐是冰冷的,爱和信念是温暖的,人们都向往幸福的生活,但总有人负重前行、舍生取义。她把这份感动代入到创作中,演到“夫妻生离死别”的双人舞时,总是边哭边跳。饰演李侠的王佳俊把创作过程本身看作一堂深刻的党课,他对于“牺牲奉献”有了深刻的认识。

《永不消逝的电波》的原型及素材,具有强大的思想能量、信仰能量和独特的类型优势、风格优势。但是,每一次艺术呈现的成功,本质上还是得益于紧紧抓住了革命烈士崇高纯洁的信仰伟力,和温暖细腻的人之常情。这对“脱俗”和“凡俗”的一体两面,看似矛盾,实则统一,都是代表着国人内心最深处向往和追求的“精神密码”。尽管在不同的时代中,这“精神密码”会具象化为不同的媒介表达和欣赏方式,但只要我们向往光明、向往真情,电波就永不会消逝。

《光明日报》(2021年06月25日14版)

作者:罗馨儿(上海戏剧学院讲师)

推荐阅读

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

3月29日,演员表演越剧《红楼梦》中的《金玉良缘》选段。当晚,缘梦·芳华——越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕宣推活动在福建芳华越剧院举行。

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

3月25日,冯开平在金灯寺敲钟。海拔1500多米的太行绝壁之上,山桃花掩映着历经千年风霜的金灯寺。66岁的守寺人冯开平微弯着腰,轻轻擦拭着佛像上的尘埃。

贵州:油菜花海绽春光

贵州:油菜花海绽春光贵州:油菜花海绽春光贵州:油菜花海绽春光贵州:油菜花海绽春光贵州:油菜花海绽春光这是3月22日拍摄的贵州省六盘水市六枝特区木岗镇瓦窑村的油菜花田(无人机照片)。

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

所谓“中转式旅行”,是指通过选择时间、价格合适的中转票,将中转城市作为旅行目的地的旅行方式。因其具备票价更低廉、时间更灵活等优势,备受年轻游客青睐。

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

2025乙巳蛇年新春,山西博物院推出“寻蛇——藏在山西博物院里的蛇”和“灵蛇献瑞——乙巳蛇年生肖文物大联展”两大贺岁展,带观众欣赏异彩纷呈的“蛇文物”,感受其丰厚的文化内涵。

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

在冰上“滑”龙舟、在那达慕体验雪地赛马、在查干湖冬捕、在阿勒泰来一场古老的毛皮滑雪比赛……当“冰雪热”遇上“非遗热”,你可能会有意想不到的收获!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

1月9日,在国家京剧院建院70周年之际,习近平总书记给剧院青年艺术工作者回信,勉励他们“传承前辈名家优良传统,践行艺术为民,坚持崇德尚艺、守正创新,让京剧艺术持续焕发时代光彩,为繁荣文艺事业、建设文化强国贡献力量”。

理想的都城,秩序的杰作

北京中轴线申遗成功,世界遗产委员会对“北京中轴线”的评价是这样写的:“中国理想都城秩序的杰作”。那么,怎样理解“中国理想都城”,什么是“秩序的杰作”,北京老城究竟是怎样一座何其壮美的都城呢?

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

2025年元旦前后,全国电影市场持续升温,一批优质影片汇聚银幕,为节日增添了文化气息。感人至深的剧情片、轻松搞笑的喜剧片、惊险刺激的动作片……为观众带来多样化的观影选择。