早期艺术里的花花朵朵:从古彩陶到唐代壁画里的花卉

中国绘画艺术中的花鸟画自五代两宋之后自成体系,传世作品越来越多,已为人所熟知;而此前的千里伏脉,则需要通过考古工作者的手铲,从黄土深处细细剔剥。作者以时间为序,从新石器时代的彩陶上类似花卉的纹样,春秋时期莲鹤方壶上生机盎然的透雕莲瓣,谈到巴蜀汉俑中的女子头簪花朵者、四川德阳东汉墓的采莲画像砖,南北朝中铺天盖地的莲花母题装饰,再论及花鸟画形成独立画科的唐代出土的各类带有花鸟题材绘画的文物,为读者呈现一个美术史上花鸟画成熟之前的花卉世界。

我几年前指导的一位研究生喜欢插花。一个偶然的机会,她在山西侯马东周铸铜遗址出土的一块六瓣花朵纹泥模中,发现了一个有趣的细节:泥模的每个花瓣内大多装饰四个小圆点,而其中一瓣却异乎寻常地多出一个圆点。工匠的这个“差错”在纵横排列的十八个花朵中一次次重复,只是方向不同(图1)。她由此推测,一些复杂的纹样是利用小单元的“母模”反复按压、组合形成的。她通过观察更多的标本证实这个假设,完成了关于铸铜模范研究的学位论文。实际上,商周青铜器的纹样虽然丰富,但如此富有生意的花卉母题却不多见。假如没有平日对插花的痴迷,这位同学恐怕不会察觉花瓣中蕴藏的这个细微的线索。

图1山西侯马白店出土东周花朵纹泥模

花卉草木,先于人类而存在,但如果进入不了人的眼睛,便无所谓美好与否。而艺术中的花花朵朵,便是大自然映照于人心,而又展现于人们手下的最美的印记。中国绘画艺术中的花鸟画自五代两宋之后自成体系,传世作品越来越多,已为人所熟知;而此前的千里伏脉,则需要通过考古工作者的手铲,从黄土深处细细剔剥。

在新石器时代的彩陶上,有一些类似花卉的纹样,最为典型的是仰韶文化庙底沟类型陶器(图2)上用黑彩画出的所谓圆点勾叶纹。如果将黑色的弧边三角看作底色,则一朵朵白色的花儿便清晰地浮现出来。有学者认为,这种花可能是蔷薇科的玫瑰,其分布区域又在华山脚下,“花”即“华”,花的图案和华山,都可能与“华夏”之华人的原始有关(苏秉琦《华人·龙的传人·中国人》,辽宁大学出版社,1994年,88-90页)。如何将考古学文化与古史传说的民族相印证,尚有许多理论问题需要讨论。然就图像本身而言,这些花瓣已不是对于物象简单的实录,那富有节奏感的线条绵延连缀,回环流转,与器物圆融的形态浑然一体,妙不可言,今天的我们,仍难免为之心驰神往。

图2河南陕县庙底沟出土仰韶文化彩陶盆

商至西周时期的文化,仍保留着浓厚的原始宗教与巫术色彩,青铜器、玉器中有大量变形动物和几何纹样,玮奇诡谲,而少见对花卉草木的直接描摹。到春秋时期,孔子论《诗》,谓“多识于鸟兽草木之名”(《论语·阳货》),而《诗》中的确不乏对花木卉草的歌咏,如《桃夭》一首,即以花、实、叶比兴,清人姚际恒曰:“桃花色最艳,故以取喻女子,开千古词赋咏美人之祖。”(顾颉刚标点《诗经通论》,卷一,中华书局,1958年,25页)。这时期工艺品的风格日渐活泼,1923年河南新郑李家楼春秋中期郑公大墓出土的一对形制相同的方壶,壶盖四周环列两重外侈的透雕莲瓣,每重十瓣,生机盎然,其中央圆雕的立鹤也极为写实(图3)。早年郭沫若论及此器的莲瓣装饰,称“以植物为图案,器在秦汉以前者,已为余所见之一例。”(《郭沫若全集·考古编4》,科学出版社,2002年,99页)至于他将莲与鹤组合方式追溯到印度,则缺少足够的证据。1966年,湖北京山苏家垅出土春秋早期曾仲斿父方壶(图4)一对,壶身上下装饰层层环带纹,顶部的一列忽然脱离了器物的束缚,片片独立,玲玲珑珑,与新郑方壶莲瓣有着相似的匠艺。从这个更早的例子,还可以看到立体的莲瓣与环带纹之间内在的关联,窥见艺术母题演化中艺术形式的逻辑与应物象形的互动:一方面,继承西周而来的环带纹的变化,引发了匠师对于具体物象的联想;另一方面,状物的取向,也刺激了艺术语言的突破。曾仲斿父方壶的盖顶省略,豁然中开,这使得莲瓣环绕的盖部化身为一顶华美的花冠。而新郑壶遵守常规,器盖封顶,那展翅而鸣的仙鹤才有了立足的基础。

图3河南新郑李家楼出土春秋莲鹤方壶

近距离感知中国文化的魅力(外国游客感受“中国之美”)

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

贵州:油菜花海绽春光

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

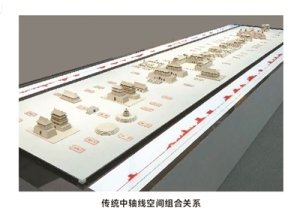

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

先人们是怎么给动物字定型的?

吉他赋能文旅发展(深观察)

不负青春不负国 点赞巴黎奥运会“00”后中国小将

第十一届乌镇戏剧节公布特邀剧目

相关新闻

你不知道的梵高之——被绘画耽误的“花艺师”

提到梵高的代表作,很多人第一反应就是《向日葵》或《星月夜》。在不到10年的创作生涯中,创造了超过两千幅画作的梵高,描绘过的花可不止向日葵,他的画中有一个花花世界