早期艺术里的花花朵朵:从古彩陶到唐代壁画里的花卉(4)

东晋南朝是绘画艺术走向自觉的时代。画家顾恺之《论画》将绘画按照母题分作人物、山水、狗马、台榭等,并未见花木,而年代稍晚的东魏武定元年(543年)翟育石床却包含着新的信息。石床是安放遗体的葬具,模仿了居室中可坐可卧的大床,其周围设置屏风,屏风中的线刻画是日常所见屏风画的转化。这具石床的一扇屏风上刻墓主翟育像(图10),其身后也有一具三面的围屏,说明画中人所坐,也正是这种带围屏的大床。人像背后的屏风至少可以看到正面的三扇和左右各一扇,每一扇皆有一株花,与唐代花鸟屏风的构图十分相近。花株主干为反向的双S形,叶子也较为概念化,尚无法确定这是描摹到石上所产生的变化,还是当时的屏风画原有的样貌。

图10深圳金石艺术博物馆藏东魏翟育石床墓主像

新郑立鹤方壶所见花与鸟的组合尚属孤例,但到了唐代,鸟雀与花卉便牢固地搭配在一起,形成了绘画史上一个独立的画科——花鸟画。唐人张彦远《历代名画记》卷一记开天时期的画家各有所长,“或人物,或屋宇,或山水,或鞍马,或鬼神,或花鸟”。见于文献记载的花鸟画家有多人,如大约高宗时(649—683)的名手殷仲容,“工写貌及花鸟,妙得其真,或用墨色,如兼五彩”(《历代名画记》卷九)。王维画花,不问四时,桃、杏、芙蓉、莲花同画于一景(沈括《梦溪笔谈》卷十七)。活跃于贞元年间(785—805)的长安人边鸾“下笔轻利,用色鲜明,穷羽毛之变态,奋花卉之芳研。贞元中新罗国献孔雀解舞者,德宗诏于玄武殿写其貌。一正一背,翠彩生动,金羽辉灼,若连清声,宛应繁节”(《唐朝名画录》)。来自吐火罗国的尉迟乙僧在长安慈恩寺塔以晕染法画“凹凸花”(《唐朝名画录》),从康居国而来的康萨陀笔下“初花晚叶,变态多端,异兽奇禽,千形万状”(《历代名画记》卷九)。据统计,唐人所取花木入画者,有木瓜、梨、木笔、葵、芭蕉、李、梅、牡丹、竹、莲、石榴、海棠、芙蓉、茄菜、鸡冠、萱草、百合、荷花、蓼等,十分广泛(郑午昌《中国画学全史》,上海书画出版社,1985年,117页)。

见诸史乘的名家手笔早已在时光中纷然凋谢,幸有层出不穷的考古发现,才使得唐人的花鸟春回人间,其最早的实例,是陕西乾县神龙二年(706年)至景云二年(711年)章怀太子李贤墓石椁后壁外侧的三幅线刻花鸟(图11)。贞顺皇后敬陵出土石椁,外壁三面雕刻14幅花鸟画(图12),每幅构图基本相同,皆在上部刻整株花树,有海棠、牡丹、菊花等,下部刻一禽鸟,包括鹤、鸳鸯、鹦鹉、鸿雁等,顶部还有对称的小鸟或蜂蝶。这些新发现接续了东魏翟育石床屏风奠定的基础,将花鸟画的起点至少上溯到初唐。

图11陕西乾县唐李贤墓石椁线刻花鸟

图12陕西西安长安区庞留村唐敬陵石椁线刻花鸟

贵州:油菜花海绽春光

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

先人们是怎么给动物字定型的?

吉他赋能文旅发展(深观察)

不负青春不负国 点赞巴黎奥运会“00”后中国小将

第十一届乌镇戏剧节公布特邀剧目

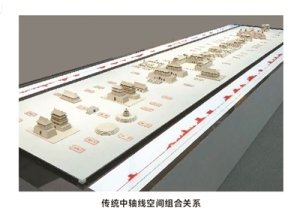

北京中轴线:一条擘画了七百多年的文明线

当“齐天大圣”遇见奥运盛会

一线中轴承古通今 一城古韵活态传承

相关新闻

你不知道的梵高之——被绘画耽误的“花艺师”

提到梵高的代表作,很多人第一反应就是《向日葵》或《星月夜》。在不到10年的创作生涯中,创造了超过两千幅画作的梵高,描绘过的花可不止向日葵,他的画中有一个花花世界