【环球视野】圣城中的考古纷争

去年秋天,全世界媒体争相报道了一个有2700年历史的马桶。这个马桶之所以重要,与其说是因为它说明了下水管道的历史之悠久,不如说是因为发现它的地点——耶路撒冷。放眼全球,很少有地方像这座古老的中东城市一样,长期开展大量的考古挖掘。如今,耶路撒冷已成为一座飞速发展的大都市,但考古学家每天依然会在这里开展至少十几项挖掘工作。而且,无论这里的考古发现多么平凡,都能吸引媒体的高度关注。没有哪个地方能得到这般待遇。在这里,哪怕一座古老的厕所也能吸引无数人的目光,让人们浮想联翩。

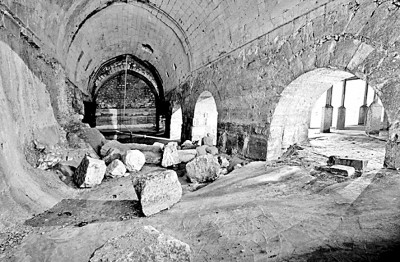

图为耶路撒冷一处考古现场。

《环球科学》杂志社供图

1、满是谜题的古城

这里是数十亿人心目中的圣城。自19世纪30年代以来,寻宝猎人、狂热的教徒和学者蜂拥而至,想通过挖掘来揭秘圣城的历史。在挖掘古墓和财宝的过程中,这些考古先驱创立了“圣经考古学”。随着时间的推移,世俗学者接班成为耶路撒冷考古的主力军,他们虽然不太热衷于维护经本和寻宝,但依然认为宗教文本是重要的研究工具,价值不亚于考古用的手铲。

然而,尽管已历经超过一个半世纪的研究,耶路撒冷仍然给研究人员留下了大量谜题。在耶路撒冷长达5000年的历史中,有许多时期的记载是整段缺失的,包括早期犹太文明发源的时期,还有后来波斯文明、希腊文明和阿拉伯文明统治的时期。科学家对这座城市中居民的健康状况、饮食、贸易伙伴,以及他们与周边地区之间的相互影响都知之甚少。

推荐阅读

比甲骨文早800年 这个扁壶留下了4000年前的文字密码

“最早的汉字雏形”可以追溯到什么时候?4000多年前的陶寺先民把“答案”写在了这件残破陶器上今天带你一起认识它4000多年前的“文”字长啥样?1984年

百年难遇“早立冬”来了!有啥讲究?早看早准备!

今日,我们迎来立冬节气,冬季自此开始。立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着生气开始闭蓄,万物进入休养、收藏状态。其气候也由秋季少雨干燥向阴雨寒冻的冬季气候过渡。

百年一遇“晚重阳”上线!这些玄机你知道吗?

今天是重阳节,又称重九节、茱萸节、登高节、敬老节,是我国庆祝丰收、祈福长寿,表达对老人尊敬与爱护的节日,时间在每年的农历九月初九。

三星堆公布重大发现!专家:种种迹象表明,三星堆可能爆发过内战,神权贵族集团受到严重打击,城市水系也因此改变

今天,四川省文物考古研究院发布了三星堆遗址多学科研究最新成果。

纪录片《左宗棠收复新疆》被赞“破冰”,以真实历史打动观众

全面展现左宗棠收复新疆全过程,重现重大历史事件全貌,8月28日,纪录片《左宗棠收复新疆》研讨会在京举行。

119.66亿元!2025年暑期档红火收官

根据国家电影局统计,2025年暑期档电影总票房为119.66亿元,观影人次为3.21亿,同比分别增长2.76%和12.75%,国产影片票房占比为76.21%。

国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》9月首演 中国风歌剧新样本诠释民族血性

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,9月27日至10月3日,国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》将迎来世界首演。

乾隆帝的“大玩具箱”首次展出!这场大展探究中国造物如何慕“古”求“新”

从211件故宫珍藏文物中,探究清代宫廷设计师们如何慕“古”求“新”。7月4日,“达古今之宜——清代宫廷设计潮流展”在嘉德艺术中心开幕。

小暑来了,入伏还远吗?7月20日入伏,共30天!

古人说,“暑,热如煮物也”。小暑时节天气变化,就是由“烤”到“蒸”的转变。一般入伏正好是在小暑期间。今年7月20日入伏,持续30天。