《长安碎影》:长安气象与秦汉人的少年心(3)

李大钊在《“今”与“古”》(一)一文中介绍了“倍根”的说法,“他说我们称为古代而那样常与以崇敬者,乃为世界的少年时期”。又引“圣骚林”说:“古代的世界,是个只有少许的花的春”。

理解秦汉时期乃中国历史“少年时代”和春天季节的意义,可以参考如下史论。

柳诒徵《中国文化史》写道,“(汉代)足以生国民宏大优美之思想”,“比而论之,其学术文艺,犹有千门万户之观。”“自汉以降,则为我国文化中衰之时期。”“要其发荣滋长之精神,较之太古及三代、秦、汉相去远矣”。翦伯赞《秦汉史》重视战国以来“中原诸种族鼓其青春健壮的历史活力,企图扩展他们的天地”,而“四周诸种族向中原压迫”的情形,以为历史的合力,“造成了当时中国史的紧张性,并从而触发了中国史的全面运动。”他把当时“中原”与“四周”的文化交汇比喻为“卵黄”和“卵白”,以为汉文化正如这种“血肉相连的”“有机构造”,在这一时期形成了。“当秦之时,中国的历史,正在发生一种适当的温度,来孵化这个鸡卵。所以到西汉之初,鸡雏遂破壳而出,是为汉族。”

“方春”季节、万物“发荣滋长”、“适当的温度”,使得秦汉新的文明“破壳而出”。秦汉的进步,借用李大钊《史学要论》中的话,正是“活的历史”,“有他的永续的生命。”

秦汉人的“童心”

对于历史的观察和文化的理解,贵有“童心”。发现历史人物的“童心”,也很重要。

《左传》有“昭公十九年矣,犹有童心”之说。《史记》沿承了这一记载。《鲁周公世家》:“昭公年十九,犹有童心。”也是较早使用“童心”这一语汇的文献。不过,《左传》以批评的语气言“童心”。《史记》却没有表现否定性倾向。李长之《司马迁之人格与风格》就司马迁与汉武帝进行比较,注意到这两位历史名人的共同之处:“汉武帝之求才若渴,欣赏奇才,司马迁便发挥在文字上。汉武帝之有时而幼稚,可笑,天真,不实际,好奇,好玩,好幻想,司马迁也以同样的内心生活而组织成了他的书。”所谓“幼稚”“天真”“好奇”“好幻想”,可以理解为“童心”的表现。也许汉武帝和司马迁所生活的时代,有一种社会共同的“童心”。

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

贵州:油菜花海绽春光

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

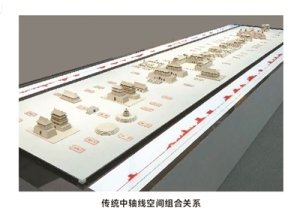

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

先人们是怎么给动物字定型的?

吉他赋能文旅发展(深观察)

不负青春不负国 点赞巴黎奥运会“00”后中国小将

第十一届乌镇戏剧节公布特邀剧目

北京中轴线:一条擘画了七百多年的文明线

相关新闻

沈从文:从湘西走向世界

上世纪六七十年代,沈从文作品的文学价值在海外被重新挖掘,从1961年美国学者夏志清在耶鲁大学出版《中国现代小说史》,并对沈从文作品给予高度评价至今,其作品在海外被不断翻译和阅读。