演绎修身为民的人生情怀

川剧《草鞋县令》剧照。李明泉供图

前不久,新编川剧《草鞋县令》作为第五届川剧节闭幕戏在重庆大剧院上演。该剧由中国戏剧梅花奖“二度梅”得主陈智林携手梅花奖得主肖德美、刘谊等川剧名家联袂主演。与2018年版相比,2022年新版作了调整,立意由清正廉洁拓展为以民为本,剧作形式、音乐舞美等皆是全新呈现。这台戏历经4年的边演边改、反复打磨,终于成为融思想性、艺术性、观赏性于一体的新编川剧佳作。

《草鞋县令》讲述清嘉庆年间,洛水断流颗粒无收,为救什邡百姓,时任什邡县令纪大奎招抚山民、以身护陵(李冰陵),在面对诱惑时,写下“离微不二”以示决心,在脱下官袍换上草鞋后,终于领悟治水之道。该剧既忠于史实,又深挖其精神价值,塑造了纪大奎丰满而复杂的人物形象。

《草鞋县令》有两场直击人心的戏。一是自戴枷锁。高景关山民在头领吴中隆带领下准备点火放炮开山引水,而附近百姓手执锄头、扁担极力阻止,双方剑拔弩张。这时,纪大奎为缓解情势,在众人以为要捉拿吴中隆、给他戴枷锁时,给自己戴上了。纪大奎与吴中隆的“折箭盟誓”,化解了这场冲突。

二是脱衣脱靴。纪大奎年过花甲,为民之心却一刻也没停息。为了“找到治水策,为民拼一拼”,他深更半夜登上古瀑口,再探李冰陵。山路弯弯拐拐、坡坡坎坎,走得他汗流浃背、腰酸背疼。在他人的劝说下,他脱下官袍官靴,换上六耳麻鞋,深深体会到这草鞋“百日草,难自弃,中通外直有香气。越看越欢喜,且将老脚试新履”。实地调研路上,步步有荆棘,走得脚板出血。他咬牙忍痛,察看山势地形:“这山下河谷蜿蜒,曾经必是河道。李冰陵四面环山,就是一座水库。天干开闸放水,水涨蓄洪分流!”这一发现坚定了他导洛通山修水利、确保什邡无旱患的决心和行动。

只要为民解忧,哪怕自戴枷锁也无所畏惧;只要为民做事,哪怕脱衣脱靴也心甘情愿。一“戴”一“脱”两个寓意尤深的情节,在演员们一招一式、丝丝入扣的精彩演绎里,既把川剧小生、旦角、生角、花脸、丑角的美学特色渲染到极致,又传递出耐人寻味的人生哲理和艺术辩证法。

《草鞋县令》以什邡民俗古风为意象,从生命终点来追寻确认人生的价值。纪大奎找到了生命延续的依托:“布衣承俗,民风敦厚;为人修德,一生通透;庙堂仁政,盛世千秋……”经历了这一切,他最终领悟到,为民做实事才是安身立命之本。

推荐阅读

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

今年以来,国铁集团持续加大特色旅游列车开发力度,打造了一批各具特色的旅游列车品牌。今年前11月,国铁集团累计开行旅游列车1737列,同比增长17.6%,掀起火车“慢”游消费热潮。

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

连日来,河北省文化和旅游厅积极“走出去”,对外精准推介燕赵文旅资源、签约合作项目、开拓文旅市场,海外“朋友圈”动态持续上新。

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

据了解,华熙LIVE·五棵松商业街区将文化、体育、娱乐、艺术、教育与生活等业态充分融合,并结合周边配套设施举行文体活动,很受年轻消费者喜爱。此外,首店、首发、首展、首秀等也增添了这里的吸引力。

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

近日,由文化和旅游部主办的戏曲百戏(昆山)盛典举办,“南腔北调”在此交流展示,戏曲名家带来精彩展演。本期我们约请参与百戏盛典的戏曲人才和相关从业者,就戏曲人才培养、濒危剧种保护、创新传播方式等问题进行探讨,为繁荣中国戏曲百花园建言献策。

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

“白族扎染的工序多达10余道,其中扎花和染色最为考究。扎花考量技法的精致度,染色是通过天然染料染出不同颜色,十分考量技术和经验。

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

历经19天的精彩演出,9月23日,2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕。文化和旅游部艺术司司长明文军出席活动并讲话,江苏省文化和旅游厅党组书记、厅长杨志纯宣布盛典闭幕。

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

8月20日,国产首款3A(高成本、高体量、高质量)游戏《黑神话:悟空》全球同步上线,一经发售,相关词条迅速登顶海内外多个社交媒体热搜榜单,持续刷新在线玩家纪录,带动众多相关取景地关注度翻倍,中国外交部甚至也回应其热度……“悟空”彻底“出圈”。

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

银饰在苗族人生活中具有独特而重要的作用。按照苗族习俗,新生儿出生的第三天要“打三朝”,亲朋好友在这一天带着礼物前来祝贺,新生儿将会第一次收到银制的礼物,蕴含着美好的祝福。

传承千年文脉 厚植家国情怀

走进位于四川省眉山市东坡区纱縠行的三苏祠,秀美的自然与人文景观令人心旷神怡。这里原是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙三父子的生活居所,南宋时将故宅改为祠堂,经历代修葺扩建,成为人们拜谒、凭吊三苏的文化圣地。

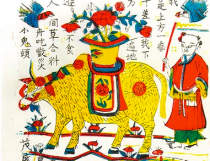

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

恰是处暑时节,人云:“处暑满地黄,家家修廪仓。”这是古人对夏末秋始节气的真实写照。是时,家家户户忙着修缮仓廪,以备丰收存储新粮。斗转星移,寒来暑往,秋收冬藏,一年之中节气物候周而复始。