从舶来品到必需品:辣椒如何征服国人的胃?(4)

从茱萸到辣椒

对于舌尖上的基本味型,中国的味道分类一直较西方宽泛。西方世界直到最近几年才将某些富含谷氨酸钠的食物产生的浓缩味道,以“鲜味”(Umami)添加到一直以来的“咸、甜、苦、酸”四种基本口味当中。而在中国,虽然味道分类在不同地区各有差异,但总是能赋予更详细的定义,尽管其中有些分类——比如“怪味”——听起来似乎不够精确。但不管怎么说,辣味在中国是一直存在的。最有趣的一点是,在辣椒来到中国,出现在中式菜肴里前,中国人就早已品尝过辣味。类似于印度烹饪文化,早在公元前16世纪,辣就已经成为中国菜系中的一种元素,正如当时的商朝大臣兼宫廷大厨伊尹阐述的五味体系——咸、酸、甜、苦、辣。和印度一样,中国菜肴里的大部分辣味来自芥菜籽、辣根和生姜,能带来辣味的香料家族不断壮大,最终将包括印度黑胡椒、小豆蔻、桂皮、肉豆蔻干皮和肉豆蔻,以及辣萝卜和花椒的果实。在英语中,花椒常被误译作四川胡椒。所以在辣椒到来之前,以上这些都是中国菜肴里辛辣味道的主要来源。

茱萸

除了这些香料,辣味还来自一种中国大陆和台湾东南部的植物——茱萸(又称越椒),在东南亚以及日本的大部分地区,这种植物也有生长。在唐代,茱萸是烹饪慢熟菜肴时必备的调味品,通常磨成糊状加入其中。古时的保鲜技术尚不发达,茱萸的辛辣气味可以掩盖掉一些不那么新鲜或有点腥膻的猪肉、羊肉或牛肉的味道。直到今天,茱萸仍被种植以入中草药,据说有消肿止痛和驱湿化瘀等功效。而它的烹饪功能现在只能在一些古法食集或唐风古诗里寻得痕迹。明末时辣椒的到来,使得茱萸成为一个很快被世人遗忘的古物。遭遇了类似境况的还有山茱萸(Cornus Kousa)。山茱萸是落叶乔木山茱萸树的苦果,在中国古代烹饪中常用作腌鱼、肉汤和面条的调味,在辣椒出现后同样迅速衰落,沿着同样的路径退出了美食的历史舞台。

毕加索艺术展在广西民族博物馆开幕 展期至8月31日

“黑神话:悟空”主题艺术展|为情怀更为艺术

古人那些奇奇怪怪可可爱爱的印章

故宫特展来了!172件文物感受希腊克里特岛的神话

近距离感知中国文化的魅力(外国游客感受“中国之美”)

越剧《红楼梦2025版》舞台版和电影项目启幕

新时代中国调研行之文化中华·守宝人丨云端守寺三十载

贵州:油菜花海绽春光

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

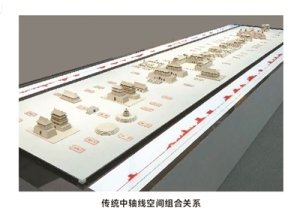

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

相关新闻

龟兹壁画:用色彩记录佛经故事

龟兹石窟文化遗产是古丝绸之路文明交流的结晶,源起丝路,始兴于汉,繁盛于唐,印刻着海纳百川、兼收并蓄、一体多元的特点,见证了公元3至公元13世纪期间新疆古代佛教文化的辉煌历史。

龟兹壁画中的丝路商旅:看马璧龙王如何救商客

龟兹石窟文化遗产是古丝绸之路文明交流的结晶,源起丝路,始兴于汉,繁盛于唐,印刻着海纳百川、兼收并蓄、一体多元的特点,见证了公元3至公元13世纪期间新疆古代佛教文化的辉煌历史