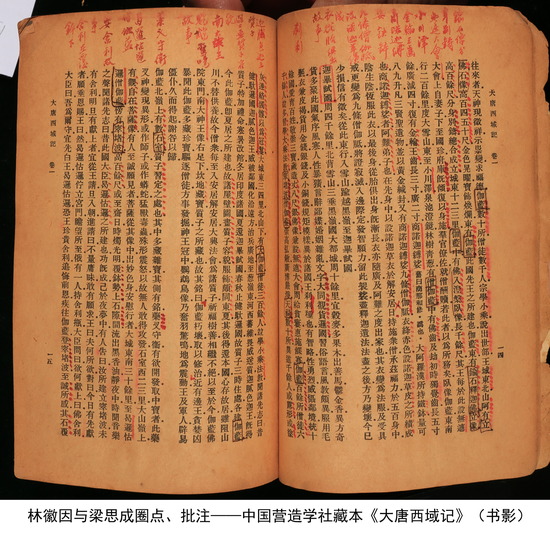

梁思成林徽因圈阅批注《大唐西域记》原本现世

此册《大唐西域记》是民国二十六年(1937年)二月,商务印书馆印制的国学基本丛书第四版本。据史料分析,由于日寇入侵,北平沦陷,1937年7月,朱启钤、梁思成、刘敦桢三人联名,将其作为中国营造学社重要资料,存入天津英资麦加利银行的地下保险库中;1939年8月,天津大水灾,中国营造学社重要资料多被毁,这册《大唐西域记》得以幸存。由此可推断,书内朱墨笔批注和圈阅(与唐代古建筑相关),应是形成于1937年2至7月存入之前。

书中内有圈点或批注的上百处,乃至数百处唐代建筑及地名的手迹。判断书中手迹为梁思成和林徽因伉俪的笔迹基于以下几点:

首先,梁林长期寻找和研究中国唐代以前的木构建筑,而《大唐西域记》是其必参考的文献资料。早在1930年前,梁林二人在东北大学建筑系任教时,即已开始研究《大唐西域记》内的雕塑(见《中国雕塑史》,《梁思成全集》第一卷,中国建筑工业出版社2001年4月第1版,第105页)。只是当时,此版此册梁思成、林徽因用来查找唐代建筑的《大唐西域记》尚未印行。二人于1937年6月发现五台山佛光寺,由可推断,在发现五台山佛光寺前后,两人一定曾大量查阅和唐代木质结构相关的和唐代佛教相关的书籍。这也可进一步解释,为何书内的圈阅批注的内容多和唐代古建筑相关。

其次,从笔迹比对,可以证明梁思成和林徽因参与该册书的圈阅和批注。

该书有被明确确认的梁思成手迹。经比对(参考《百年清华学人手迹选》献给清华大学百年华诞,杜鹏飞主编,2010年朴庐书社出品,第67页梁思成毛笔真迹书影),梁思成用朱笔圈阅、批注本书至第22页。

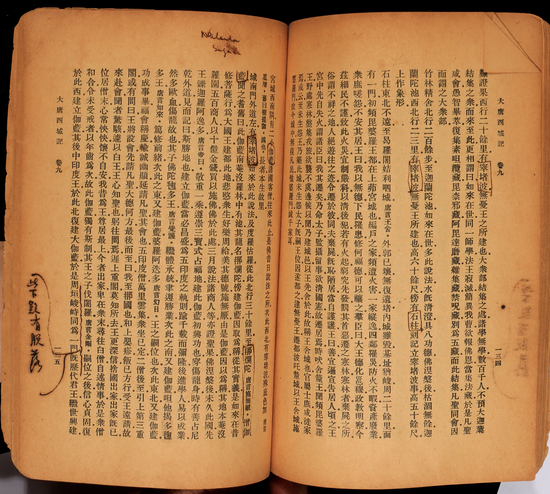

该册书第五页天头有一处笔形纤细的铅笔审慎圈阅,经比对(参考《叩开鲁班的大门——中国营造学社史略》,林洙著,中国建筑工业出版社1995年1版1印,第121页刘敦桢手迹书影),应当出自学社文献部主任刘敦桢之手。梁思成和刘敦桢同为学社部门负责人,且研究领域相近,在那个书籍仍相对昂贵的年代,同行内部之间分享书籍乃是常事。

从第6页(六)到第185页(一八五),有大量的黑色钢笔圈阅手迹,圈阅内容为《大唐西域记》内几乎全部的唐代建筑文字表述,判断当为林徽因手迹:一方面是因为从人物关系来看,林徽因和梁思成在工作上不分彼此。另一方面,在该书第135页(一三五),有黑色钢笔批注“此下疑有脱落”,经笔迹比对这处黑色钢笔批注既非出自刘敦桢,也非出自梁思成。而在经过笔迹比对后(参考《林徽因集。诗歌散文》,林徽因著,梁从诫编,人民文学出版社2014年12月1版1印,第82页)也可最终确定,“此下疑有脱落”是林徽因手书。进一步确定,几乎贯穿全书的黑色钢笔圈阅,必然是林徽因留下的。

梁思成(在这册《大唐西域记内》)朱笔批注的,有不少为当时地名,如第八页天头,有朱笔字迹“大清池”,即指今吉尔吉斯坦境内伊塞克湖,是世界上最深的高山大湖。又有朱笔字迹“素叶水城”,即指唐代仿长安而建的碎叶城,现位于吉尔吉斯坦首都比什凯克以东。还有朱笔字迹“千泉”,千泉为古地名。又名屏聿。故地在今吉尔吉斯北部吉尔吉斯山脉北麓,库腊加特河上游一带,当东西交通线冲要,又有林泉之胜,公元七世纪前期为西突厥可汗避暑地。

第一三五页的“同为一门”后,有林徽因墨色笔迹批注“此下疑有脱落”。经查阅季羡林等校注的《大唐西域记校注》(1985年2月中华书局第1版)第748页为“於是周垣峻峙,同为一门。既历代君王继世兴建,穷诸剞劂,诚壮观也。”句中并无文字脱落,林徽因很谨慎地用了一个“疑”字,“疑有脱落”,这或许与她多年的欧美生活习气多少有点关系。

当前,暂无梁思成和林徽因伉俪圈阅、批注过的《敦煌石窟图录》与《清凉山志》原本的信息。因此,这册《大唐西域记》原本,是再现二人发现“中国第一国宝”——五台山佛光寺艰辛历程的唯一原本。这册应为梁林伉俪圈阅批注的《大唐西域记》原本,在历经1937年日寇侵华和1939年天津水灾,且从英资麦加利银行地下保险库流出并幸存至今,永远为“中国一代才女”(林徽因)和“研究中国建筑历史的宗师”(梁思成)的金玉良缘和其研究生涯的夫唱妇随再续传奇。