中国桥梁进化史 从简易到繁难

从晃悠悠的木制

到坚固的石制

从跨越小河沟

到横跨大水系

中国桥梁

经历了从简单的跨水通道

到跨越山涧、不良地质

或满足其他交通需要

便捷交通的建筑物的发展过程

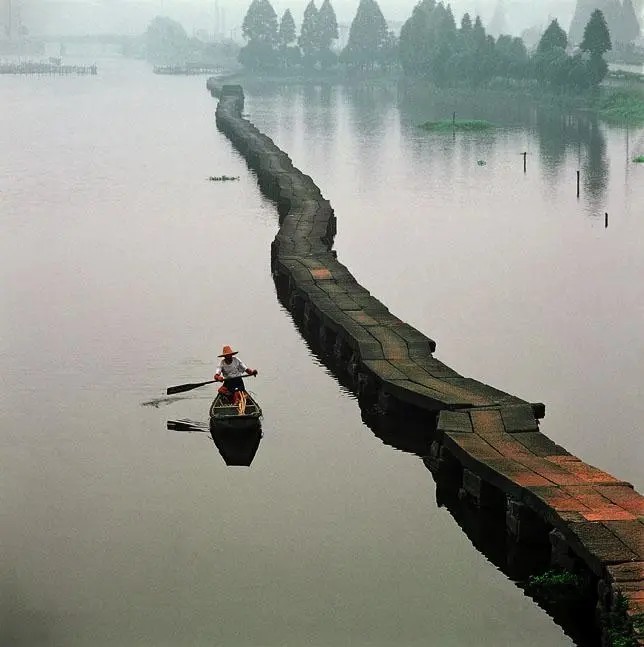

古纤道桥

始建于唐代的古纤道桥

其实跟历史上绍兴的水运有关

当时运河河面很宽

而且风浪很大

逆水行舟的时候需要纤夫拉纤

为了方便纤夫拉纤

官府出资修建了这座绵延百余里的“官道”

其中东起双梅上谢桥

西至钱清板桥的阮社段全长超过7公里

桥身纵贯于河道之中

与运河平行

桥面距离水面很低

据说桥面距离水面低是为了减弱风浪对船只的撞击力度。(摄影/马文晓,图自《中国国家地理》2012年4月)

龙脑桥

龙脑桥位于四川泸县九曲河上

学界赞誉此桥可与北京卢沟桥毗美

龙脑桥长54米

共有13孔、14个桥墩

中间的8座桥墩上

共雕了4条龙、两只麒麟

一只狮子和一头大象

当时的人们将民间喜爱的瑞兽

——象、狮子、麒麟与龙并置

反映了人们对太平盛世的向往

龙脑桥是泸县现存龙桥群中修建年代最早、保存最完整的桥。(摄影/袁蓉荪,图自《中国国家地理》2011年6月)

湘子桥

横跨韩江的湘子桥集梁桥、拱桥、浮桥于一体

在中国桥梁史上是一个孤例

在世界桥梁史上也享有盛誉

与赵州桥、洛阳桥、卢沟桥

并称中国古代四大名桥

这座桥始建于南宋乾道六年(1170年)

这里水流湍急,又有潮汐影响

建了56年才竣工

湘子桥全长515米

分东、西两段,共有18个桥墩

明宣德十年(1435年)重修后增建5个桥墩

称“广济桥”,正德年间又增建一墩

最让人称道的是

湘子桥中段用18艘梭船连成浮桥,能开能合

每年春季,韩江水涨,河面宽阔

湘子桥18艘梭船连成一线

颇似长龙卧波

图为湘子桥于“十八梭船”局部特写。(摄影/吴卫平,图自《中国国家地理》2012年5月)

河流立交桥

苏北的治水工程可以称得上

是中国水利建设的经典之作

淮安水利枢纽中一座特殊的“河流立交桥”

下面是担负着排洪入海

和灌溉功能的苏北灌溉总渠

上面是船舶穿梭的京杭大运河

二者交叉而过

它的作用是

在确保京杭运河正常航运的前提下

同时满足入海水道泄洪

及渠北运西地区排涝要求

苏北灌溉总渠与京杭运河交汇处,是淮河入海水道工程的第二级枢纽工程。(摄影/缪宜江,图自《中国国家地理》2008年2月)

三岔河大桥

这是青藏铁路沿线最高的大桥

——三岔河大桥

位于海拔3800米的格尔木市纳赤台

全长690.19米,共有20个桥墩

其中17个桥墩设计为圆形薄壁空心墩

墩身顶部壁厚最薄处仅为30厘米

这座桥又是青藏铁路第一高桥

13号墩高达54.1米

最高建筑高度为85.6米

这座桥技术含量高,施工难度大

它的建成创造了世界高寒地区桥梁施工的奇迹

像巨人的双臂,横跨在高原峡谷上,高原那道道坚硬的山脊与钢铁的桥梁形成刚硬的画面,仿佛是强者之争。(摄影/童国强,图自《中国国家地理》2005年9月)

汤池河一号桥

图中,百年前依山而建的滇越铁路

与现代的南昆铁路交叉

汤池河一号桥从滇越铁路上方横跨过峡谷

中国拥有丰富多元的自然和文化遗产

近年来,关于老铁路文化遗产的讨论越来越热烈

在国际竞技场上

中国第一条可能成为世界遗产的铁路将会是谁呢?

图中,百年前依山而建的滇越铁路与现代的南昆铁路交叉,汤池河一号桥从滇越铁路上方横跨过峡谷。(摄影/王嵬,图自《中国国家地理》2015年5月)

浅门大桥

温州的洞头半岛工程

是把洞头本岛与温州市区相连的大型工程

洞头半岛工程在洞头本岛

和三盘、花岗、状元岙、霓屿这几个大岛

以及三个无人小岛之间建设7座桥

岛岛相连,并与温州相接

使洞头成为半岛

五岛相连工程从1996年12月开始动工

2002年5月全部建成

这一工程的建成

使洞头岛的面积增加了一倍多

这是七桥中的最后一座桥——浅门大桥

它连接浅门山岛和霓屿岛

桥长130米

桥头竖有仿古牌坊,上书“浅门”二字

洞头半岛工程七桥中的最后一座桥——浅门大桥。(摄影/刘海鸣,图自《中国国家地理》2012年2月)

国贸桥

北京国贸桥是建国门外大街

和北京东三环路相交处的一座立交桥

始建於1986年,2000年拆除重建

原桥是一座分离式桥梁

长安街高架跨越三环

是北京首座使用钢结构的桥梁

重建后的立交桥为互通式

分为三层,下层为三环和长安街辅路

中层为长安街主路

上两层以苜蓿式立交桥的四条匝道链接

夜幕来临时的国贸商务区。在夜晚光线较弱的环境下进行长时间曝光的俯瞰拍摄,是目前无人机拍摄难以解决的难题。拍摄这样的照片,只有爬上高楼。(摄影/赵良鹏,图自《中国国家地理》2015年8月)

除了上述介绍的地点

各式各样的桥梁遍布中国各地

中国桥梁建设取得的成就

令全世界瞩目

推荐阅读

“晋韵斐扬” 2026斐济欢乐春节系列活动暨中国山西旅游文化推广年启动仪式成功举办

2月10日,正值中国传统节日——北方小年,以“欢乐春节·晋韵斐扬”为主题的2026欢乐春节活动,在斐济苏瓦市政厅礼堂成功举办。

商晋通五洲 商旅助畅行——APEC商务旅行卡,五年免签、畅行亚太

陕西公布富平长春遗址白家墓地发掘成果

1月6日,陕西省考古研究院召开新闻发布会,公布富平长春遗址考古成果。考古工作者在这里发现一处西周时期墓葬群,清理墓葬31座、车马坑及马坑5座。这是长春遗址出土的玉人龙合纹佩。

比甲骨文早800年 这个扁壶留下了4000年前的文字密码

“最早的汉字雏形”可以追溯到什么时候?4000多年前的陶寺先民把“答案”写在了这件残破陶器上今天带你一起认识它4000多年前的“文”字长啥样?1984年

百年难遇“早立冬”来了!有啥讲究?早看早准备!

今日,我们迎来立冬节气,冬季自此开始。立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着生气开始闭蓄,万物进入休养、收藏状态。其气候也由秋季少雨干燥向阴雨寒冻的冬季气候过渡。

百年一遇“晚重阳”上线!这些玄机你知道吗?

今天是重阳节,又称重九节、茱萸节、登高节、敬老节,是我国庆祝丰收、祈福长寿,表达对老人尊敬与爱护的节日,时间在每年的农历九月初九。

三星堆公布重大发现!专家:种种迹象表明,三星堆可能爆发过内战,神权贵族集团受到严重打击,城市水系也因此改变

今天,四川省文物考古研究院发布了三星堆遗址多学科研究最新成果。

纪录片《左宗棠收复新疆》被赞“破冰”,以真实历史打动观众

全面展现左宗棠收复新疆全过程,重现重大历史事件全貌,8月28日,纪录片《左宗棠收复新疆》研讨会在京举行。