历史上的渡水“神器”:浮囊、皮筏和皮船

惊险刺激的漂流活动,是现代人热衷的一项户外娱乐项目。其实古人也玩漂流,而且玩出了历史,玩出了文化,尤其在黄河和长江上游的河谷地带。古代的漂流神器主要有浮囊、皮筏、皮船三种类型,但它们并不是为了满足户外娱乐而产生的,而是古代先民在生产和生活中长期适应环境的历史产物。

浮囊、皮筏和皮船的起源甚早,在世界各地的历史进程中都留下了它们的身影。从我国丰富的历史文献记载来看,浮囊、皮筏和皮船同样是我国先民适应山高水险、环境复杂的高原河谷交通运输而采用的主要渡水工具,而且普遍运用于我国古代各民族的军事活动之中,成为军队涉水渡滩的必要军事装备。长久以来,这些渡水“神器”密切参与了中国边疆民族的社会生活和历史发展,在我国西北、西南、东北等边疆民族地区谱写了一段独特而光辉的历史篇章。

浑脱飞渡只须臾

清人孙髯翁《大观楼长联》历数云南与中央王朝的关系史,其中“元跨革囊”一句,反映的是这样一段史实:南宋末年,蒙古军采取南征大理,迂回包抄南宋的策略,蒙古汗蒙哥派其弟忽必烈率领分兵三路,直指云南。南宋宝祐元年(1253)秋,忽必烈亲率中路军,“过大渡河,又经行山谷二千余里,至金沙江,乘革囊及筏以渡”(《元史》卷四《世祖本纪一》)。蒙古军依靠革囊这种渡河“神器”,迅速突破金沙天险,如同神兵天降,一路入丽江,平大理。

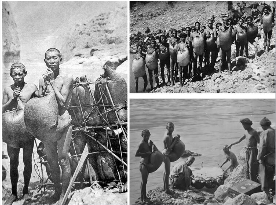

革囊渡河(1923年,美国学者约瑟夫·洛克摄于丽江。来源于网络)

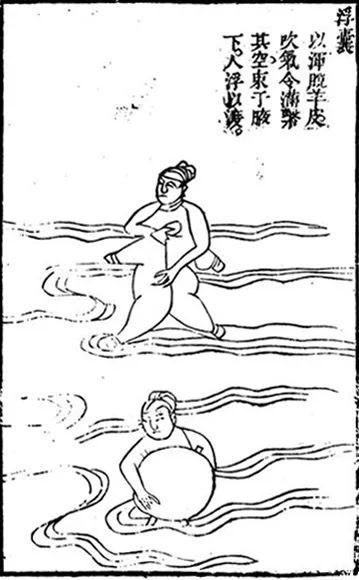

其实很多人并不了解这种被称为“革囊”的渡河神器是什么,包括很多学者也常常将革囊与皮筏、皮船混为一谈,这是大大的错误。革囊最常用的名字叫做“浮囊”或“浑脱”,另外还有皮囊、混沌、昆仑、皮馄饨等异名。浮囊在世界范围内的起源应该很早,而我国则晚至唐代中叶才出现明确的浮囊渡水记录。唐人李筌《太白阴经》卷四记载:“浮囊,以浑脱羊皮,吹气令满,系缚其孔,缚于腋下,可以渡也。”这段话也透露了“浑脱”一名的由来,浑,作“全”或“圆”解,“浑脱”是指将牛皮或羊皮完整剥落的剥皮方法,以这种牛羊皮制作的渡水浮囊,故而习惯上也称为“浑脱”。至于混沌、昆仑、馄饨之名,与“浑脱”一音之转,由来相同。浮囊是指单个囊体,将牛羊皮头部、四肢及尾部的孔洞扎紧,船工向皮囊中吹气,牛羊皮囊膨胀如气垫,将之捆缚腰间,身体多赤裸,环抱或骑跨牛羊皮囊,下身浸泡水中,借之只身渡水。

明人李开先《塞上曲》诗云:“不用轻帆与短棹,浑脱飞渡只须臾。”此句写出了浮囊轻便快捷的渡水特点。在古代,大凡遇到水流湍急、不易舟楫的河流,时常采用这种“革囊渡江”的方式。浮囊此物,在西北青海、陕、甘、宁,西南西藏、云南丽江,北部蒙古、山西等山地河谷地区,历史上均有广泛使用,留下不少历史记载。据清人阮葵生《茶余客话》卷十三《清帝土风诗序》记,清乾隆帝曾将“革囊”列入蒙古土风之一种,并作诗序云:“革囊,以革为之,用代筐筥罂盎,食用钜细,无所不纳。行汲或以贮水,涉川则挟之肘间,乱流以济,或谓之皮馄饨,盖俗呼也。”可见,浮囊不仅用于渡水,还有盛物、汲水等用途。

宋人曾公亮《武经总要》内所见浮囊渡河图

唐代以来,浮囊成为重要的渡水装备,在军事上获得广泛运用。《太白阴经》卷四记有“济水具”一篇,分叙浮罂、枪筏、蒲筏、挟絙、浮囊五种军事渡水装备。杜佑《通典·兵典》也保存了相同的记录,这说明在我国唐代中叶,浮囊已发展成为重要的军事渡水装备。宋神宗时,苏辙《请户部复三司诸案劄子》记载:“访闻河北道顷岁为羊浑脱,动以千计。浑脱之用,必军行乏水,过渡无船,然后须之。”宋人曾公亮编撰的军事典籍《武经总要》则抄录了唐人李筌《太白阴经》内的有关浮囊文字,并有精美配图。可见,浮囊在北宋军队内部的需求量甚大,出现了地方大量监造以专供部队的情况,其已成为部队涉滩渡水常用的军事装备。这应该是官方推广的结果。

军队以浮囊为“济渡之备”,这一传统后来为蒙元军队所延续。《元史·石抹按只传》记:“叙州守将横截江津,(蒙古)军不得渡,按只聚军中牛皮,作浑脱及皮船,乘之与战。”这正与元跨革囊平大理相似,可见浮囊是蒙古军在山高水险的环境中作战必备的。1246年,意大利天主教方济各会教士普兰诺·卡尔平尼(Piano Carpini,Giovanni de)出使蒙古,亲眼看见了蒙古军队使用浮囊渡河的情景,并在其《蒙古史》中留下如此生动的描述:

当他们行军遇到河流时,就以下面的方法渡河,即使河是宽阔的,也是如此。贵族们有一张圆形的轻皮,他们在这张皮周围的边上做成许多圈,以一根绳穿过这些圈,把绳抽紧,就做成一个皮袋。他们把衣服和其他物件放入皮袋,把袋口捆紧;把马鞍和其他硬的东西放在皮袋上面,人也坐在上面。渡河时,他们把皮袋系于马尾,派一个人在前面同马一起游水,以便牵着马前进。有的时候,他们有一对桨,他们就用桨把皮袋划到对岸,这样就渡过了河。用这种办法渡河时,他们把所有的马赶入水中,由一个人在最前面的一匹马旁边游水,牵着这匹马前进,其他的马都跟随着它。不论是狭窄的河还是宽阔的河,他们都用这种办法渡过去。较为贫穷的人有一个牢固地缝合起来的皮袋——这是每个人都需置备的——他们把衣服和他们携带的一切东西都放在这个皮袋里,把袋口捆紧,把皮袋挂在马尾上,按照上述方法渡河。(见〔英〕道森编《出使蒙古记》)

今黄河上游的羊皮筏(来自网络)

推荐阅读

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

今年以来,国铁集团持续加大特色旅游列车开发力度,打造了一批各具特色的旅游列车品牌。今年前11月,国铁集团累计开行旅游列车1737列,同比增长17.6%,掀起火车“慢”游消费热潮。

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

连日来,河北省文化和旅游厅积极“走出去”,对外精准推介燕赵文旅资源、签约合作项目、开拓文旅市场,海外“朋友圈”动态持续上新。

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

据了解,华熙LIVE·五棵松商业街区将文化、体育、娱乐、艺术、教育与生活等业态充分融合,并结合周边配套设施举行文体活动,很受年轻消费者喜爱。此外,首店、首发、首展、首秀等也增添了这里的吸引力。

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

近日,由文化和旅游部主办的戏曲百戏(昆山)盛典举办,“南腔北调”在此交流展示,戏曲名家带来精彩展演。本期我们约请参与百戏盛典的戏曲人才和相关从业者,就戏曲人才培养、濒危剧种保护、创新传播方式等问题进行探讨,为繁荣中国戏曲百花园建言献策。

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

“白族扎染的工序多达10余道,其中扎花和染色最为考究。扎花考量技法的精致度,染色是通过天然染料染出不同颜色,十分考量技术和经验。

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

历经19天的精彩演出,9月23日,2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕。文化和旅游部艺术司司长明文军出席活动并讲话,江苏省文化和旅游厅党组书记、厅长杨志纯宣布盛典闭幕。

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

8月20日,国产首款3A(高成本、高体量、高质量)游戏《黑神话:悟空》全球同步上线,一经发售,相关词条迅速登顶海内外多个社交媒体热搜榜单,持续刷新在线玩家纪录,带动众多相关取景地关注度翻倍,中国外交部甚至也回应其热度……“悟空”彻底“出圈”。

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

银饰在苗族人生活中具有独特而重要的作用。按照苗族习俗,新生儿出生的第三天要“打三朝”,亲朋好友在这一天带着礼物前来祝贺,新生儿将会第一次收到银制的礼物,蕴含着美好的祝福。

传承千年文脉 厚植家国情怀

走进位于四川省眉山市东坡区纱縠行的三苏祠,秀美的自然与人文景观令人心旷神怡。这里原是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙三父子的生活居所,南宋时将故宅改为祠堂,经历代修葺扩建,成为人们拜谒、凭吊三苏的文化圣地。

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

恰是处暑时节,人云:“处暑满地黄,家家修廪仓。”这是古人对夏末秋始节气的真实写照。是时,家家户户忙着修缮仓廪,以备丰收存储新粮。斗转星移,寒来暑往,秋收冬藏,一年之中节气物候周而复始。