从三星堆遗址看成都平原文明进程

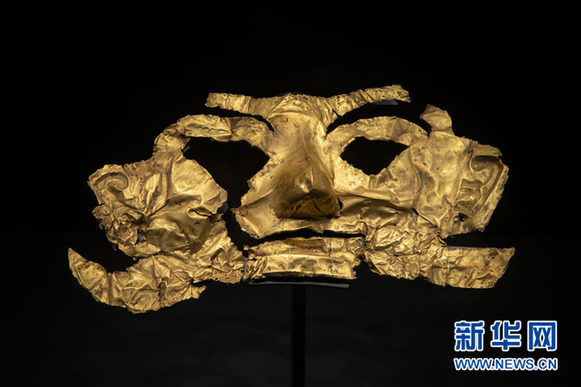

位于四川省广汉市的三星堆博物馆拍摄的出土于三星堆1号“祭祀坑”的金面罩。新华社

《从三星堆遗址看成都平原文明进程》万娇 著 科学出版社

位于四川省广汉市的三星堆博物馆拍摄的出土于三星堆2号“祭祀坑”的青铜神坛。新华社发

桂圆桥遗址出土的陶罐 科学出版社提供

三星堆遗址古城结构图 科学出版社提供

关于四川的早期历史,史书记载一直语焉不详。被奉为经典的《尚书》和第一手史料甲骨文中,都提到了“蜀”。但对这个“蜀”的解释,却又各有争议。史学家们很难相信,在遥远的成都平原,会有一个方国,通过“难于上青天”的蜀道,与商王朝、周王朝有直接的交往。历史的真相隐于时间的幕后,但有一些传说,一直在当地流传。一些在蜀地生活过的人,把小时候听到的故事整理出来,努力给未来留下线索,比如扬雄的《蜀王本纪》、常璩的《华阳国志》、李白的《蜀道难》。“蚕丛及鱼凫,开国何茫然!”这个跨越千年的李白之叹,也在朗朗的读书声中寂默了千年。

由笔者所著的《从三星堆遗址看成都平原文明进程》一书,由科学出版社出版了。这是一本在考古学文化的框架下,通过对成都平原这一相对独立的地理单元的早期考古材料进行分析,来推测成都平原社会发展历程的书籍。总体而言,成都平原经历了“桂圆桥文化”(公元前4900~4700年)→“桂圆桥二期”(公元前4700~4300年)→“宝墩文化”(含过渡期,公元前4300~3900年)→“三星堆文化”(公元前3900~3100年)→“十二桥文化”(起始与结束年代尚无定论)这几个大的考古学文化发展阶段。其中三星堆文化的代表性遗址就是我们熟悉的三星堆遗址,十二桥文化则是金沙遗址。

从向普通读者揭开古蜀国神秘面纱这一视角来看,这本学术著作,似乎就有了一些向“外人”道的价值。

“礼别尊卑”,三星堆已然迈入文明

今天的成都平原,田野青青、稻麦飘香,城市星罗棋布。然而,五千年前的成都平原,树木茂密到暗无天日,人在林中不辨方位、极易迷失。同一片土地,从迷失森林到宜居城市,间隔着的是人类历史最波澜壮阔的五千年。

时光倒转回五千年前,发源于龙门山脉的河流,由于每年洪水涨落,河边的漫滩和一级阶地无法生长大树,视野尚算开阔,所以成都平原目前发现最早的新石器晚期遗存桂圆桥遗址,就位于一条无名古河道的漫滩和一级阶地上。从此,以桂圆桥遗址为代表的先民们“筚路蓝缕,以启山林”,用简陋的石斧“刀耕火种”,开始征服成都平原的苍莽林海。

经过大约有五六百年的发展,岷江流域突然就涌现了一批城壕一体的聚落,芒城、双河、盐店、紫竹、高山、宝墩这6座宝墩文化早期的古城先后出现在岷江外江以西的盆缘山前地带。从桂圆桥文化到宝墩文化是成都平原文明进程的一个质变,但积累成质变的量变过程,目前并不特别清楚。至晚从宝墩文化开始,水稻就在农业种植中占据了绝对的优势。稻作农业无疑更适合成都平原的气候环境,但相比于旱作农业,稻作农业有更高的技术要求,稻作农业如何传入成都平原,又如何在成都平原普及开来,我们现在还不是特别清楚。但有一点毫无疑问,稻作农业带来的剩余粮食,支撑起了当时的人口繁殖和聚落扩张。对于史前社会而言,人口规模是社会发展的首要影响因素,在考古上体现为聚落数量的增多和规模的扩大。岷江流域聚落的GIS(地理信息系统)分析,完美地展现了宝墩文化时期成都平原的聚落发展,却也发现一个问题,就是宝墩晚期,6座分布在岷江外江以西的城壕聚落齐齐衰落,岷江内江流域的鱼凫城和郫县古城兴起,而到了三星堆文化开始的Ⅵ段(大约公元前1900~1750年),岷江流域的聚落竟然神秘地消失了。

成都平原到底发生了什么?竟然让一个区域的遗址都消失了?

而与此同时,成都平原北部、沱江流域的代表遗址三星堆,发展正欣欣向荣,扩张城池、增厚城墙。

成都平原一南一北,在同一时间,社会发展竟然如此不同?这一现象背后的原因究竟是什么?

随着对三星堆遗址的深入分析,一个不同寻常的点出现了,就是三星堆遗址的城市结构,显示出与城内马牧河有非同寻常的关联。三星堆最早的聚落就兴起于马牧河凸岸,然后选择了防御条件最好的两河之间(马牧河与鸭子河之间)修筑月亮湾小城,并且月亮湾小城南城墙应该就是沿马牧河而建……最终形成了我们现在看到的面积约为3.6平方公里的三星堆古城。

如果说马牧河造就了三星堆遗址今天的格局,而最让三星堆考古人遗憾的一件事,就是三星堆城内的堆积,也大半毁于此河。如果三星堆古城的规划与马牧河有关,为什么他们不惧马牧河的洪水,把河圈入城中?难道那时候他们就有了类似都江堰的水利技术,可以调节流入三星堆城内的水量大小?都江堰的设计理念这么成熟,必有所本,难道源头竟然是在三星堆?

这个论证的过程,应该说很为曲折,因为欠缺直接的考古证据。但是,所有的分析结果,都指向三星堆人有这项水利技术,尽管某些设计上可能还比较原始。“治水”不是一个简单的社会行为,需要部族间的紧密联系和协作,客观上可能会优化当时的社会组织结构,甚至可能导致人群的分工和阶层的分化。而人群的分工与分化可见于三星堆一、二号祭祀坑出土人物造像上——冠服华丽的大立人、身着铠甲的武士、素衣的执事和赤裸上身的跪坐顶尊人。我们知道,“礼别尊卑”,如果尊卑能在服饰上体现出来,就说明这个社会已经有了制度化的“礼”。有城市、有礼制、有青铜,三星堆虽不属衣冠华夏,却也已然迈入文明。

考古是一门讲究实证的科学

那么,三星堆遗址对于讨论考古学文化序列、聚落等级和结构,有什么样的意义呢?

今天,我们能在一定程度上了解三星堆遗址,了解成都平原,能够部分地还原成都平原文化演进、社会发展的历程,是因为经过几代考古人的努力,积累了一批以桂圆桥遗址、宝墩城址群、三星堆遗址、十二桥遗址群、金沙遗址等为代表的考古材料。在这些宝贵的考古材料的基础上,我们搭建起了成都平原古代社会发展的时空框架。

考古是一门讲究实证的科学,所有的分析和结论,都必须有考古材料或多学科研究支撑。考古对一个区域系统研究的开始,就是考古学文化的提出或识别、年代序列或文化谱系的建立。夏鼐先生对考古学文化概念的推广,苏秉琦先生的考古区系类型学说,虽然多年来让很多考古工作者对枯燥的分型分式、分期分段研究望而生畏,甚至充满了痛苦,但必须承认,这是对一个区域的考古材料进行分析归纳进而形成宏观认识的基础研究。

成都平原的考古工作和研究,便是在这样的考古学理论和方法的指导下开展。这样的探索,可以追溯到1934年葛维汉等发掘汉洲遗址(三星堆遗址燕家院子地点附近)、提出汉洲文化;可以追溯到1963年,在冯汉骥先生指导下,四川省文管会和四川大学历史系考古教研室联合组成发掘队,对三星堆遗址进行正式发掘。但真正深入研究和系统阐述的,是1987年发表的、基于1980年发掘材料的《广汉三星堆遗址》这篇简报。在简报中,陈德安、陈显丹两位先生将三星堆遗址划分为了四期,并正式提出了三星堆文化。此后随着考古材料的富集,尤其是十二桥遗址、宝墩遗址等的相继发现和发掘,更丰富的考古材料,让江章华、孙华等学者提出用十二桥文化取代三星堆四期文化、宝墩文化取代三星堆一期文化,并将三星堆二期文化和三期文化合并为三星堆文化。

提升三星堆遗址的“分辨率”

不管命名的争议如何,成都平原的陶器序列基本建立。

《从三星堆遗址看成都平原文明进程》一书,对成都平原年代序列的最主要贡献在于——细化了三星堆遗址的分期。

因为成都平原上堆积最好最丰富的三星堆文化遗址就是三星堆遗址,在三星堆文化的分期分段上,三星堆遗址具有不可替代性。而本书的很多重要结论,也是建立在细化分期的基础工作之上的。简单地说,细化分期的作用就是提升考古学者对一个地区的考古学材料在时间轴上的分辨率。现在考古上常用的最小时间单位是“段”,如果每段的时间精度是100年,我们就可以讨论每一百年,三星堆发生了什么变化,如果每段的时间精度是10年,我们就可以讨论每十年,三星堆发生了什么变化。分辨率越高,我们就越能还原三星堆遗址发展变化的过程。三星堆文化现在每段的时间大约是150年,宝墩文化每段的时间大约是100年。

考古学还有一个重要的概念,叫做“共存关系”。简单地说,就是你可以同时拥有乾隆通宝、银元和人民币,你把它们放在一起,它们就是共存关系。但是它们真正制造和使用的年代相差了很远,如果能有一组叠压打破关系,显示乾隆通宝早于银元,银元早于人民币,那就可以在时间轴上把它们真正的顺序区分出来。所以找到这样的一组叠压打破关系,就成为提高时间精度的关键。

古人的行为具有随机性,能够被保留下来的遗迹遗物也具有随机性,而能恰巧被我们考古发掘就更具有随机性,这么多随机性叠压在一起,要从有限的发掘材料中找出陶器的真正的顺序,数量就成为分型分式、分期分段的关键所在。也幸好,从1980年以来,四川省文物管理委员会(四川省文物考古研究所/院)持续地在三星堆遗址开展考古工作,1987年更是设立了三星堆遗址工作站专职三星堆遗址的考古和研究。截至2014年,在陈德安站长和雷雨站长的领导下,三星堆共发掘了25个地点近万平方米,解剖了目前已知的各段城墙,清理了1986年的一、二号祭祀坑,发掘了西城墙外的仁胜墓地,揭露了青关山台地大型宫殿建筑,确认了西城墙的水门遗迹……同时,获得了海量的、用以构建三星堆遗址期段分析的陶器,以及与这些陶器有关的、丰富的叠压打破关系。

本书的期段分析,就是建立在三星堆遗址三十多年来的考古工作基础之上。并且通过这25个地点构成的空间关系,用期段分析的成果,把它们在时间轴上切片,还原出每段三星堆遗址的平面,最终拼合成三星堆遗址的“城长”过程。

在这个过程中,对城墙结构的分析和假设,是本书的一个创新和亮点。三星堆的城墙以1999年解剖的月亮湾城墙最为著名,月亮湾城墙由7组夯土构成,但一直以来,月亮湾城墙都被视作一次性筑成的,并被作为一种典型的城墙结构来讨论。本书认为,月亮湾城墙可能经历了几次大的增筑,并且这种行为和城墙内房屋建筑的兴废相关联。

与之相应的,本书也讨论了成都平原宝墩古城、芒城、郫县古城、鱼凫城的城墙剖面,归纳出城墙的厚度,有随时间而增厚的普遍现象。城墙墙基厚度大约从宝墩文化早期的10米左右,增加到宝墩晚期的20米左右,而最晚的三星堆遗址各段城墙普遍厚度在40~50米之间。

三星堆古城是成都平原到目前为止发现的唯一一座三星堆文化时期的城。这座城本身经历了长时间的发展,无论从面积、结构、高等级建筑和出土器物来看,都是公认的成都平原三星堆文化时期的政治、经济、文化中心。三星堆遗址和祭祀坑的发掘,带我们窥见了古蜀王国的繁华,看到了古蜀王国这座消融于历史的冰山浮出水面的幻影,而冰山没于海面的部分,还有待考古学的继续探索。(万娇)

百年难遇“早立冬”来了!有啥讲究?早看早准备!

百年一遇“晚重阳”上线!这些玄机你知道吗?

许多年,许多人,许多事!因为故宫·《百年守护》

三星堆公布重大发现!专家:种种迹象表明,三星堆可能爆发过内战,神权贵族集团受到严重打击,城市水系也因此改变

纪录片《左宗棠收复新疆》被赞“破冰”,以真实历史打动观众

119.66亿元!2025年暑期档红火收官

国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》9月首演 中国风歌剧新样本诠释民族血性

乾隆帝的“大玩具箱”首次展出!这场大展探究中国造物如何慕“古”求“新”

小暑来了,入伏还远吗?7月20日入伏,共30天!

陕历博推出“吉金·中国”展 从青铜器中读懂早期中国

透过“国色”看中华之美

瞬移金沙江!即刻开启一场山水之旅

千年非遗邂逅数字游戏,开启中华文化传播新征程

走进杭州市临平博物馆 品赏江南水乡之美(你所不知道的一级馆)

非遗就在我们身边

河南又一重磅博物馆将开馆试运行

当人与动物和谐共生 祥瑞自然来了

李松林油画:古云梦泽,浪漫乡愁

闻立圣中国画:丹青妙笔,四季恋歌

毕加索艺术展在广西民族博物馆开幕 展期至8月31日

“黑神话:悟空”主题艺术展|为情怀更为艺术

古人那些奇奇怪怪可可爱爱的印章

故宫特展来了!172件文物感受希腊克里特岛的神话

近距离感知中国文化的魅力(外国游客感受“中国之美”)

相关新闻

跨越百年的接力 考古人讲述三星堆发掘故事

“三星”之光,闪耀在中华文明版图的西南部。四川广汉三星堆遗址6个新祭祀坑重大考古发现引人瞩目。在距博物馆约2公里的三星堆遗址祭祀区考古大棚里,许多新器物的出土,令考古人员惊喜不断。