国家文物局发布2023年“考古中国”重大项目进展

今天(15日)上午,国家文物局在京召开2023年第一季度“考古中国”重大项目进展。发布的五个项目分别来自河北、云南、甘肃、宁夏和内蒙古,揭示了从距今上万年的新石器时代到宋元时期丰富的文化遗存。

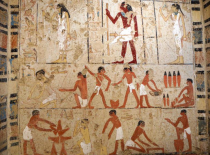

埃及塞加拉发现多座古王国时期墓葬

埃及著名考古学家扎希·哈瓦斯26日宣布,考古学家在首都开罗以南的塞加拉地区发现多座古埃及古王国时期墓葬,其中包括一具迄今为止在埃及发现的最古老、最完整的非王室木乃伊。

山西阳泉发现三座元代纪年壁画墓

19日从山西省考古研究院获悉,阳泉市高新区一建设工地发掘出三座元代砖雕仿木构穹隆顶纪年壁画墓。墓室穹隆顶彩绘有三足金乌和兔子捣药以象征日、月,其余部位满布彩云及星辰彩画。专家表示,三座墓葬丰富的壁画内容为研究元代家具形制、服饰装扮及生活习俗等提供了直观认识。

陕西发现泾河流域迄今规模最大的商周时期聚落

记者从西北大学获悉,西北大学等考古单位经过2018年到2022年持续考古发掘,确认位于陕西省咸阳市旬邑县西头村的西头遗址商周时期遗存分布面积约200万平方米,是迄今为止泾河流域发现规模最大的商周时期聚落之一。

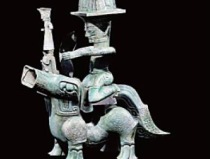

三星堆:“神人”“神兽”成功“跨坑”合体

记者2日从四川省文物考古研究院获悉,考古学家利用数字三维模型实现了三星堆3号“祭祀坑”铜顶尊跪坐人像与8号“祭祀坑”神兽的成功拼对。

距今百万年的“郧县人”3号头骨化石顺利提取

湖北省文化和旅游厅(湖北省文物局)26日公布,经过考古队的数月奋战,备受关注的“郧县人”3号头骨化石于近日被顺利提取、离土出舱,目前已进入修复、观测和研究环节。考古证明,百万年前的郧县人已会狩猎和餐食食草动物,“郧县人”3号头骨化石的进一步研究有望精准地破解直立人演化过程的谜团。

考古还原青藏高原丝路的样貌

如果回顾欧亚大陆丝绸之路发展的历史,不难发现古代东西方沟通交流的途径和主导区域,有自北向南逐渐转移的过程,这是古代欧亚地区人类社会对世界认知区域逐渐扩大的结果。

山东、福建、江西中华文明寻根之旅

漫步福建省三明市三元区岩前镇岩前村万寿岩国家考古遗址公园,“一廊万寿十二景,树绿花红果飘香”的生态文明和历史文明景观尽收眼底。

围子里遗址出土百余件遗物

从吉林省文物考古研究所了解到,吉林省长春市农安县围子里遗址2022年度勘探发掘工作顺利收官。2022年围子里遗址共清理房址、墓葬、灰坑等各类遗迹24处,出土陶器、石器、骨器、蚌器和金属器等遗物101件。经过初步研判,这批遗物年代跨度从夏商时期的青铜时代到战汉时期的早期铁器时代,可为构建西流松花江流域青铜——早期铁器时代考古学文化编年序列提供全新研究材料。

百年船坞成“新家” 静候长江口二号古船来

11月24日,上海船厂旧址1号船坞已打开闸门,完成灌水,静候长江口二号古船。长江口二号古船是一艘清同治年间的贸易商船,也是我国水下考古发现的体量最大、保存最为完整、船载文物数量巨大的木质帆船。杨浦滨江上海船厂旧址的前身,是1900年外商创办的瑞镕船厂。百年古船“安家”百年船坞,成就一段佳话。