夏天那么热,古人还会把自己裹得严严实实吗?

小暑刚刚过去,天气渐渐进入了“炙烤”模式,外出时,人们的穿衣模式开启了“少短薄”模式。但我们在很多

古装剧里发现,不管什么季节,人们的穿着都是里三层、外三层。

比如电视剧《甄嬛传》的圆明园宴会,甄嬛于湖边戏水,细心的观众一定会发现,即使是“避暑”,宫里的娘娘们也是依然穿着长袖,领口更是把脖子遮盖得严严实实。

来源/影视剧《甄嬛传》截图

美是很美,但也禁不住让已经习惯了夏日T恤短裤的我们产生一个疑问,这么穿不会很热吗?

实际上,古人也想了很多办法让自己的夏季清凉些,他们的夏装可比我们想象的要轻薄,凉爽得多。

到底有多轻薄?白居易曾用诗句“浅色縠衫轻似雾,纺花纱袴薄于云”来描写他送给元稹的夏衣。“轻似雾、薄于云”,这六个字大概是对衣服轻薄程度的极致描述。

流传的古代故事里也不乏关于古人夏衣轻薄的描述,“锦衣五重”这一典故就是讲一位阿拉伯商人看到一个穿着纱衣的唐朝官员,发现透过五层的衣服仍能看见他胸口的黑痣。可见这衣服到底是有多薄。

如果文字想象太难,不防再看看实物。马王堆汉墓出土的素纱禅衣就是“轻薄”二字最直观的展示之一。这件衣服仅重49克,重量甚至不如一枚小鸡蛋,说是“举之若无”,毫不夸张。

(西汉)素纱单衣(直裾)。来源/湖南省博物馆

试想一下,这样一件衣服穿上身,怎么会闷热呢?

纱、罗、葛......古人的消暑“凉”方

最初,古人类使用兽皮、树叶等制作服装,在周口山顶洞人的居住遗址中发现了原始缝缀工具——骨针,表明五万年以前,我们的祖先已能够自己缝缀简单的衣着。随着纺织技术的发展,服装材料也越来越丰富,先秦时期,我国服饰的基本形制已逐步确立。

今天的四季服装各有风格,但在古代,各个朝代的冬夏服装在样式及层次上相对固定,冬夏衣服款式,往远了看都没有太大的差别。但是,夏天穿什么长袖才不热呢?真正的区别在面料上。《国朝宫史》中就有关于清代皇后吉福褂面料的记载:“春秋以缎绸,夏以纱,冬以裘,随时所宜。”可以看出古人服装的面料是随时节变化的。

中国古代织物织造技术发达,这也为制造可以适应不同季节气候的服装面料提供了技术支持。我国很早就开始利用蚕丝,在浙江省余姚河姆渡文化遗址出土的牙雕蚕纹盅木质蝶形器表明,我国养蚕缫丝业出现的时间大约是在7000年前。

新石器时代河姆渡文化蚕纹象牙杖首饰。来源/浙江省博物馆

丰富的织物品种使得古人很早就有了关于服装面料的分类,战国《韩非子·五蠹》中就有关于尧时人们冬夏服装材质不同的记录:“冬日麑裘,夏日葛衣。”那时的人们,冬天穿用鹿皮做的袍子,夏天穿葛布制成的衣服。

想要夏服轻薄舒适,面料一定要透气、吸汗,因此纱、罗、葛成了上选。杜甫在《端午日赐衣》中曾描述皇帝赐衣:"细葛含风软,香罗叠雪轻。"诗中说,端午这一天,他作为百官中的一员,享受到皇上赏赐的精美夏服。这些夏衣既有丝织的轻罗,也包括细软的葛纱。

纱与罗都是由蚕丝纺织而成的轻薄丝织物。汉唐期间,定名为“方孔曰纱,椒孔曰罗”,“纱”是平纹织物,其上均匀分布孔眼,是最为稀疏而轻薄的丝织物;“罗”是绞经织物,结构稳定但又有良好的透气性。

据《周礼·天官》记载,商周时期已经出现了纱、罗等丝织物,周代王后六服之一就是素纱。宋玉在《神女赋》中就曾写道:“其盛饰也,则罗纨绮绩盛文章。”称赞神女服饰华丽。

唐宋时期,使用纱、罗裁制而成的夏衣还有个专门的称呼,叫“生衣”,白居易就有《寄生衣与微之,因题封上》一诗。与“生衣”相对应的是其他三个季节所穿的“熟衣”。二者的区别就在于加工程序不同,熟衣是将绫、绮等厚实织物刷上粉浆,再用石杵反复捣打,称为“捣练”。经过“捣练”,面料会变得不易脱丝,结实而不透风,可用于保暖。生衣则没有捣练这一环节,因此形成了透气的孔眼,具有良好的散热性,符合夏季人们穿着清凉的需求。

发展到了清代,讲究更多,要求过了小满后,便开始按照节令以实地纱、芝地纱、亮地纱这三类依次更换。这三种纱致密程度不同,且清凉程度依次递增,能够适应入夏后细微的气温变化。

但是用蚕丝制成的纱、罗等丝织品成本较高,对普通民众来说,始终是一种“奢侈品”消费,随着社会生产力不断提升,古人们想出了一个办法降低夏衣的成本——那就是利用植物纤维。《天工开物·夏服》一节,就介绍了利用苎麻、葛、苘麻、芭蕉等植物纤维所制成的纱、布。

葛是中国人最早使用的天然纤维织物,早在六千年前,古人就学会从葛等植物皮中提取纤维制作衣料。至周朝时期,夏衣布料已有粗细葛布之分。《国风·周南·葛覃》中记载:“葛是刈是濩,为絺为綌,服之无斁。”意思是说葛草长得又长又密,人们割藤蒸煮织麻忙,织细布啊织粗布,做衣穿着不厌弃。葛布成了风靡一时的夏衣布料。

葛衣的轻薄亦不输丝织品,魏文帝《说诸物》记载:“江东葛为可,宁比总绢之繐辈,其白如雪华,轻譬蝉翼。”江东原是三国时期孙吴政权属地,其地产葛布可以用“白如雪华,轻譬蝉翼”来形容。因其轻薄如此,在进入农历六月之后,最酷暑时,人们就会换上葛衣,进入“葛衣期”。清《燕京岁时记》中记载了“换葛纱”:“每至六月,自暑伏日起,到处暑日止,百官应服万丝帽、黄葛纱袍。”到了盛夏入伏时,葛纱是服饰中清爽宜人的最优之选。

(明)本色葛纱袍。来源/孔子博物馆

白居易在《夏日作》中也写道:“葛衣疏且单,纱帽轻复宽,一衣与一帽,可以过炎天。止于便吾体,何必被罗纨。”认为一件葛衣就可以度过炎炎夏日,不仅表明了葛衣薄透凉爽,具有消暑的作用,也暗示了葛衣成本低廉的特点。

除了葛之外,苎麻、苘麻、芭蕉等其他植物纤维在夏衣面料中同样扮演着重要角色。《清异录》中记载,五代时,江西临川、上饶的巧匠们发明出一种方法,把芭蕉茎丝与蚕丝捻在一起织就轻纱。“夏月衣之,轻凉适体”,因此称之为“醒骨纱”,人们用这种材料制作的外套和贴身短衣,分别被叫做“太清氅”和“小太清”。

古人还有哪些“爆款单品”?

在让自己的夏天更加清凉这件事上,古人在穿衣方面做出的努力可不仅仅只局限于此。

竹衣

自古以来,竹制品就是中国人夏季纳凉的良品,比如我们现在日常生活中常见的竹席、竹枕等。其实,古人还用细小单枝竹管串接成网状的竹衣用以隔汗、降温,俗称“隔汗衣”。

竹衣。来源/卞向阳,崔荣荣,张竞琼等《从古到今的中国服饰文明》

竹衣历史悠久,早在唐代,我国就出现了使用竹子制作而成的“竹疏布”,到清代中后期,竹衣广为流行,还曾作为贡品供皇家享受。

不过,竹衣原料虽不昂贵,但在古代却不是一般人能用得起的。因为竹衣的的制作可以说是“一项大工程”。

竹衣的制作材料是一种仅产于广东、广西等地的单枝竹。它们生长于海拔约为300-800米的石岩山上。制作一件竹衣,需要耗费上万根单枝竹。不仅如此,在制作竹衣时,工匠需要将几万根单枝竹打磨成同样大小粗细,将其依次穿连。在几万根竹管上打洞,再用线将其相连,难度可想而知。

裲裆和袹腹

除了竹衣这样“贵重”的单品,古代劳动人民还创造出了一些“接地气”的产品——裲裆( liǎng dāng)和袹(bó)腹。

所谓“裲裆”,制作材料多为布帛,是一种盛行于两晋南北朝的背心式服装。东汉刘熙《释名·释衣服》中记载:“裲裆,其一当胸,其一当背也。”即前后各一片布帛,在肩部有两条带子相连,类似今天的背心。

裲裆。来源/《中国名物大典》

袹腹,亦作“袙复”,是挂束在胸腹间的贴身小衣,俗称兜肚。南朝王筠有诗《行路难》:“裲裆双心共一抹,袙复两边作八撮。”

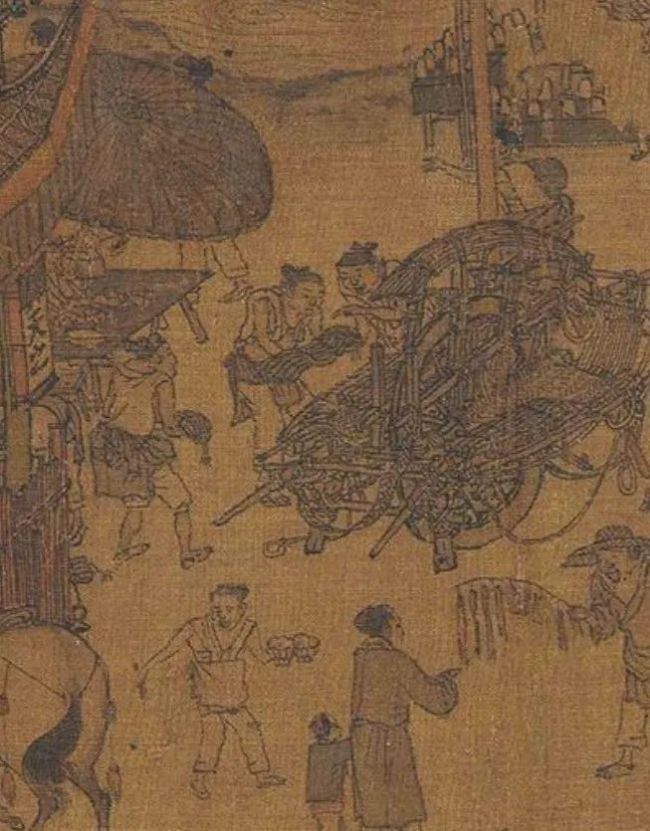

不过,这种背心式产品并不适合在相对正式的场合穿,但是对需要长期露天行走、劳作的人来说再方便不过。在《清明上河图》中,也可看到穿着背心、把外衫扎在腰间的伙计。

《清明上河图》中穿背心、扎衣服的伙计。来源/故宫博物院

衣衫之下,古人还会穿凉爽的“开裆裤”,学名叫“胫衣”,只用裤管包裹大腿,凉爽透风,方便行动。

古代的生活水平不能与现代相提并论,但即便这样,古人也并没有在夏天“坐以待热”,为了让自己更加舒适便利,他们积极主动地探索穿衣避暑的方式。

参考文献:

[1]王兴."古人的夏季服饰."宁夏画报(生活版).02(2017):98-99.

[2]孟晖."古人的夏服:醒骨纱与芙蓉布."幸福.18(2017):56.

[3]昌明."古人纳凉避暑的智慧."支部建设.21(2020):55.

[4]郑曙斌."素纱襌衣用途蠡见."湖南省博物馆馆刊.00(2010):71-80.

[5]马执斌."马王堆汉墓出土的“婚纱”——素纱(衤单)衣."文史知识.02(2009):139-142.

[6]廖江波."中国传统葛纺织服饰探析."丝绸57.07(2020):78-84.

推荐阅读

微综艺碰撞出“治愈”火花

网络微综艺《我爱我很棒旅行日记》日前收官。作为今夏最与众不同的一档多人旅行Vlog,该节目以“旅行日记”的形式聚焦余秀华、完颜慧德、苏敏、邓静四位有不同故事和经历的女性嘉宾,凭借真实治愈的“碰撞”受到大家喜爱。

文戏不“温” “奇”上立意

京剧和国画都属于国粹艺术。以京剧的艺术样式表现国画大师齐白石的传奇人生,是一件有探索意义的艺术创举。新编京剧《齐白石》截取20世纪20年代享有盛誉的齐白石“衰年变法”这段重要人生经历,表现他执着于艺术理想,不为世俗功利所驱,只为艺术求索,终于成就了常人所不能成的业绩。

恭王府博物馆展示馆藏皮影精品

近日,“世间日月影中乾坤——恭王府博物馆藏皮影精品展”在位于北京的恭王府博物馆东二区展厅开展。展览以历史上恭王府与蓟州皮影的联系为线索,介绍清代皮影戏在北京城繁荣发展的历史概况以及清代王府的养班习俗等。

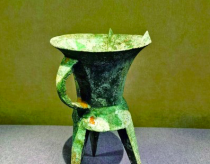

二里头:中华文明礼乐文化的清晰足迹

二里头遗址是中国青铜时代首个大型都邑,为研究中国都城规划制度的开端,青铜礼乐制度的形成,最早核心文化的出现,从古国到王国的转折等重大考古、历史问题,提供了关键信息。二里头时代,中华文明实现了从“多元”到“一体”的转变,二里头文化诞生与发展的过程,集中体现了中华文明的突出特性。

绘就中法艺术交流的动人风景

日前,中国美术馆策划推出“刘开渠与留法雕塑家作品展”,展出刘开渠、滑田友、王临乙、曾竹韶、熊秉明等20世纪上半叶留法雕塑家的作品140余件,讲述中国现代雕塑与法国艺术的源流脉络。

殷墟博物馆新馆 穿越三千年 探寻商文明

“殷墟博物馆深入解读商文明,厘清商文明发展脉络,展示了中国特色、中国风格、中国气派的考古学,生动呈现了商文明在中华文明乃至人类文明发展史上的重要地位。”殷墟博物馆党总支书记、常务副馆长赵清荣说。

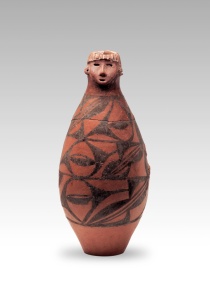

中国农业博物馆:展示博大精深的农业文明

中国农业博物馆藏品总量14万余件,特色藏品有农业古籍、传统农具、彩陶、票证、农业宣传画、高密年画、土壤标本、农业蜡果等,其中一级文物213件。馆内设有基本陈列“中华农业文明”、专题陈列“中国传统农具”“中国土壤标本”“彩韵陶魂——田士利捐赠彩陶展”,还有农业科普馆、二十四节气传统农事园等,生动展示着历史悠久、博大精深的中华农业文明。

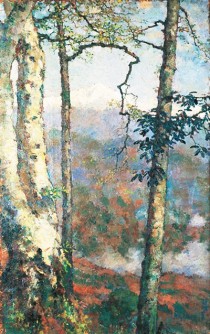

文心寻画境 天然得真趣

“吴兴”为湖州古称,自三国始立一直都是江表大郡,两宋时期,上承隋唐下启明清,商业繁荣,文化兴盛,“四方士大夫乐山水之胜者,鼎来卜居”,留下了众多名园佳构,形成了以山水泽地园居为主的别业集群。

创新力量驱动文化“出海” 上海制作闪耀世界舞台

上海,中国式现代化的实践样本,正日益深入践行其文化使命,搭建心灵沟通之桥,修筑文明互鉴之路,让中国看到世界,更让世界看到中国。