仿佛“吞刀片”的“安陵容嗓”究竟是怎么回事?

随着新冠疫情的发展,越来越多的人遗憾失去闯进“决赛圈”的资格。在众多“杨(阳)过”们的症状交流中,大家都不约而同地发出了安陵容的声音:“宝鹃,我的嗓子!”

来源/电视剧《甄嬛传》截图

虽然在电视剧《甄嬛传》中,这段台词对应的剧情与病毒感冒没什么关系,但由于角色的声音和状态实在与感染新冠过于相似,“宝鹃我嗓”迅速在网络上走红。以至于有网友笑言,“《甄嬛传》是有一些预言家在身上的”。

究竟是电视剧能够“未卜先知”,还是背后“另有隐情”?这恐怕要从古代的“安陵容嗓”们说起了。

为什么会有“安陵容嗓”

其实,作为上呼吸道感染的主要症状,“安陵容嗓”是一种再常见不过的疾病状态。中医典籍中一般将其称为“瘖(yīn)”,也就是失声的意思。在我国最早的医学典籍《黄帝内经》中,就有关于嗓音嘶哑、无法发声的记载和论述。在《灵枢·忧恚无言》一篇中,黄帝询问少师:“有些人突然遭到重大的情绪打击(忧恚),就会说不出话(言无音),这是什么原因呢?”

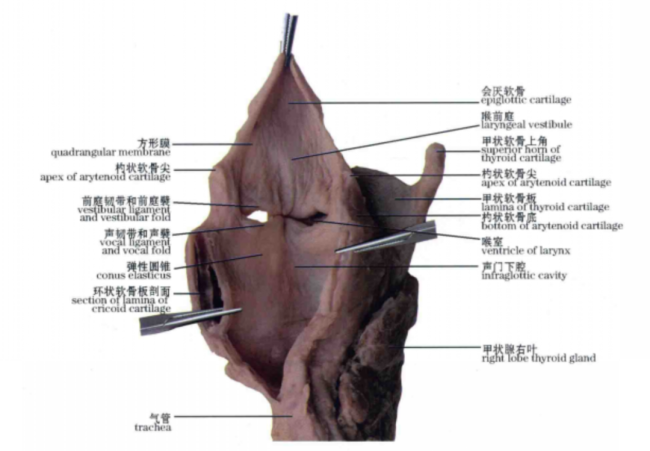

少师对此给出的回答是:“我们要发出声音,需要先经过会厌这处门户。如果会厌太厚,开合就会不顺畅,气流进出也就会变得困难,人自然就说话不顺畅了(其厌大而厚,则开阖难,其气出迟,故重言也)。”

会厌,也就是咽喉中控制气管开合、防止进入食道的食物呛入气管的组织。少师认为它同时也有控制声音发出的作用。而为了达成这项复杂的控制工作,会厌必然是既轻且薄的。一旦会厌变得厚大,必然不会如正常状态一般灵活,人也就不能正常说话了。那究竟是什么让本来轻薄的会厌变厚呢?少师也做出了解释:“人之所以突然嗓子哑了,是因为寒气入侵了会厌(人卒然无音者,寒气客于厌),让它变得不那么灵活,气体也就不能顺利进出,自然就无法正常说话了。”

会厌位置示意图。来源/金利新《人体实物解剖图谱》

这是中医理论中对声音嘶哑最早的理论论述。古人很早就认识到声音嘶哑其实是一种疾病症状,因此在进行疾病防治时,需要高度注意。在湖北睡虎地出土的《封诊式》秦简中,就记载这样一个故事:有一个小地方官(里典)甲某,在见了乡民丙某一眼之后,便向上级长官报告:“我怀疑丙某有疠病(麻风病)。”

作为一种比较严重的慢性传染病,麻风病的历史非常悠久,主要通过密切接触麻风病患者来传播。因此及时确定麻风病患者,将其与他人隔离并接受治疗,是防止麻风病传播的重要举措。上级官府收到这份报告后,丝毫不敢疏忽,立即将丙某召来询问。丙某表示:“我三岁时确实大病过一场,导致我的眉毛全掉了,但不知道是什么病,也没有犯过其他罪行。”

为了确定丙某的病情,官府找来了医生丁某,让他为丙某诊断。丁某为丙某做了非常详细的检查。他先是检查了丙某的眉毛,确认了丙某的说法;然后检查丙某的鼻腔,发现“刺其鼻不疐”,也就是经过刺激也不会打喷嚏;再检查其手足四肢,发现两足已经损坏,还有一处溃疡。除了这些对身体外表的检查,还有专门的一项,就是让人大声说话,发现丙某“其音气败”,也就是声音嘶哑。通过各种症状相互印证,丁某确定了丙某的情况,向官府报告:“这人确实得了麻风病。”

虽然古人对声音嘶哑的关注历史悠久,可对于其病因的探究,却经历了一个漫长的过程。受《黄帝内经》观点的影响,直至隋朝,医家对于“失音”的原因解释依旧是“寒气客于厌”,也就是会厌部位遭受了寒气侵袭。在唐代著名医家孙思邈的《千金方》中,这一观点被延续下来。此后一直到宋代,才有医家指出,声音嘶哑的病灶不只在咽部,也有可能在喉部。到了金元时期,又有医家认为身体虚弱、脏腑失养的人,也会出现声音嘶哑的症状。到了明代,有关于声音变化的病因被进一步细化,分成了因舌不能灵活运转造成的“舌瘖”和喉咙受损造成的“喉瘖”两类。其中“舌瘖”类似于人中风后的一种症状,舌头不能正常运动,但嗓子可以正常发出声音。“喉瘖”就是我们所说的“安陵容嗓”了,它的特点是人可以正常表意说话,但嗓音受损,比较嘶哑。这一分类无疑是对瘖症研究的极大进步。在此基础上,到了清代,医家才对声音嘶哑的症状、病因有了比较全面的认识。可惜电视剧中的安陵容是被人陷害、下药毁嗓,不然以清代医家的水平,说不定可以重新还她一副好嗓子。

经过历代医家的总结,可能造成声音嘶哑的原因,大约有以下几种:第一是风寒束肺,也就是最早的“寒客于厌”论。第二是风热犯肺,也就是热毒也有可能让人嗓音嘶哑。第三是“狐惑声哑”,这里的“狐惑”可不是指被狐狸精魅惑,而是指被虫毒感染后,湿毒不退而引发的一种病症。第四是痰湿壅滞,也就是由痰堵塞气管,导致气道不畅,从而声哑。除了这些病因之外,酗酒不节、用声不当、心情郁结,都有可能让人变成“安陵容”,直呼“宝鹃我的嗓子”。所以,为了保护嗓音,大家还是要注意日常休息、少饮酒,健康科学地使用嗓子。

新冠之后,人人都是“安陵容”?

通过网络上的交流,我们会发现,绝大部分人的病情症状,都是从拥有“安陵容同款嗓音”开始的。这又是为什么呢?

网友以《甄嬛传》中的故事情节模拟新冠不同症状。来源/《甄嬛传》截图

推荐阅读

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

今年以来,国铁集团持续加大特色旅游列车开发力度,打造了一批各具特色的旅游列车品牌。今年前11月,国铁集团累计开行旅游列车1737列,同比增长17.6%,掀起火车“慢”游消费热潮。

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

连日来,河北省文化和旅游厅积极“走出去”,对外精准推介燕赵文旅资源、签约合作项目、开拓文旅市场,海外“朋友圈”动态持续上新。

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

据了解,华熙LIVE·五棵松商业街区将文化、体育、娱乐、艺术、教育与生活等业态充分融合,并结合周边配套设施举行文体活动,很受年轻消费者喜爱。此外,首店、首发、首展、首秀等也增添了这里的吸引力。

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

近日,由文化和旅游部主办的戏曲百戏(昆山)盛典举办,“南腔北调”在此交流展示,戏曲名家带来精彩展演。本期我们约请参与百戏盛典的戏曲人才和相关从业者,就戏曲人才培养、濒危剧种保护、创新传播方式等问题进行探讨,为繁荣中国戏曲百花园建言献策。

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

“白族扎染的工序多达10余道,其中扎花和染色最为考究。扎花考量技法的精致度,染色是通过天然染料染出不同颜色,十分考量技术和经验。

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

历经19天的精彩演出,9月23日,2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕。文化和旅游部艺术司司长明文军出席活动并讲话,江苏省文化和旅游厅党组书记、厅长杨志纯宣布盛典闭幕。

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

8月20日,国产首款3A(高成本、高体量、高质量)游戏《黑神话:悟空》全球同步上线,一经发售,相关词条迅速登顶海内外多个社交媒体热搜榜单,持续刷新在线玩家纪录,带动众多相关取景地关注度翻倍,中国外交部甚至也回应其热度……“悟空”彻底“出圈”。

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

银饰在苗族人生活中具有独特而重要的作用。按照苗族习俗,新生儿出生的第三天要“打三朝”,亲朋好友在这一天带着礼物前来祝贺,新生儿将会第一次收到银制的礼物,蕴含着美好的祝福。

传承千年文脉 厚植家国情怀

走进位于四川省眉山市东坡区纱縠行的三苏祠,秀美的自然与人文景观令人心旷神怡。这里原是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙三父子的生活居所,南宋时将故宅改为祠堂,经历代修葺扩建,成为人们拜谒、凭吊三苏的文化圣地。

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

恰是处暑时节,人云:“处暑满地黄,家家修廪仓。”这是古人对夏末秋始节气的真实写照。是时,家家户户忙着修缮仓廪,以备丰收存储新粮。斗转星移,寒来暑往,秋收冬藏,一年之中节气物候周而复始。