数字藏品回归日常 数字版权真实赋能文化产业

数字藏品的浪潮

2021年下半年登场的数字藏品就像一场灿烂的焰火秀,起势迅猛而热烈,艺术圈、文博界、美术家、插画师、CG人,纷纷跑步进场,惟恐错失了世纪机遇,到了一年后的此时此刻,满眼望去,是深夜散场后泡在冷雨中的一地纸屑和人群散去后的孤寂冷清,偶尔还传来几处喧哗,但再也激不起快步离场的人们多看一眼的兴趣。

从2021年3月佳士得拍卖行将一幅数字艺术作品以7000万美元拍卖成交开始,NFT进入了渴望新故事的中国科技文化圈的视野,一夜之间,NFT传遍大江南北。作为一种并不十分复杂的技术,NFT一定可以在中国做点什么。通过对海外NFT平台openseararibleSuperRare等的快速复制,本土制造的NFT平台开始进入市场。

和海外一样,图片、画作等是最早进入市场的NFT产品,后来是更炫酷、更精细的3D建模美术作品。与国外不同的是,中国的数字艺术市场有一个天然的优势来源-博物馆、文化馆等国有文化机构,它们是众多艺术形象、收藏级图片的供应商,与它们的合作,减轻了新技术首次应用产生的惶恐担心,让数字藏品平台一路狂飚。

数字藏品的合规化发展

国家明文禁止中国企业和公民涉足数字货币领域,数字藏品需要与国外公链划清界限,从而意外地推动了我国联盟链技术的繁荣,经过数字藏品市场的普及,中国已经有千万级的联盟链用户。这个意外成果将在未来国内联盟链与国外公链的竞争中打下关键基础。

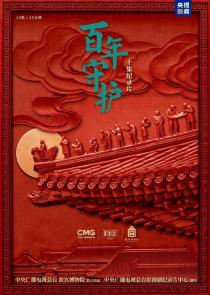

联盟链技术的可管可控,加上数字藏品销售客观上确实有利于传播推广传统文化,也让央视、新华社等国有文化企业放心加入到数字藏品的市场中来,进一步坚定了行业的信心。

数字藏品行业潮起潮落,和海外的数字货币、NFT市场起伏节奏几乎一致,说明数字藏品的参与人群与行为方式与国外公链的参与人群及行为方式高度雷同,他们有很大概率是同一群人。正因为他们有可能是同一群人,因此要在这个市场取得成功,需要按照公链和数字代币运行的逻辑,满足他们的需求,核心是资产增值。一旦满足不了这个需求,市场就会反噬所有人,这也是当下数字藏品市场的困局所在。

在合规性的道路上,数字藏品行业孜孜追求,除了上面提到的联盟链,有关ICP、网络文化经营许可、拍卖等各项资质都尽可能申请齐全,在版权登记、版权保护上也力求规范。在数字藏品的法律属性上,从避开NFT的token之痛,到NFR的rights之争,最后落到数字藏品的收藏之实,有关NFT的争议算是近乎平息了。但关于数字藏品的数字化权利是否有真价值,仍然面临诸多质疑。为了应对这种质疑,数字藏品往往整合实物或实体权益,成为虚实结合的综合性商品,或者重点发挥在市场营销宣传上的作用。

数字藏品的未来方向

如果“脱虚向实”,只是在虚的基础上添充内容,名曰赋能,实则是掩盖或替代虚的问题,对何者为虚并没有想明白,如何做实也就不太可能真做到。即便有这些脱虚向实的努力,数字藏品的真实价值,对大众生活,对企业、对社会的意义何在,仍然值得怀疑。

事实上,正像《经济学人》杂志所说,区块链是创造信任的机器,作为一种技术,区块链是记载和转让经济权利的最好工具,数字藏品行业同样使用了区块链技术,只是因为应用领域受限,应用方式走偏,陷入了死胡同。数字藏品在区块链技术应用和数字资产市场启蒙上是有贡献的,但需要纠正现有发展中的一些问题,真正回到促进生产创造和消费繁荣上来。

数字版权是区块链技术真实赋能实体产业的最优模式。

为什么是数字版权?

推荐阅读

百年难遇“早立冬”来了!有啥讲究?早看早准备!

今日,我们迎来立冬节气,冬季自此开始。立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着生气开始闭蓄,万物进入休养、收藏状态。其气候也由秋季少雨干燥向阴雨寒冻的冬季气候过渡。

百年一遇“晚重阳”上线!这些玄机你知道吗?

今天是重阳节,又称重九节、茱萸节、登高节、敬老节,是我国庆祝丰收、祈福长寿,表达对老人尊敬与爱护的节日,时间在每年的农历九月初九。

三星堆公布重大发现!专家:种种迹象表明,三星堆可能爆发过内战,神权贵族集团受到严重打击,城市水系也因此改变

今天,四川省文物考古研究院发布了三星堆遗址多学科研究最新成果。

纪录片《左宗棠收复新疆》被赞“破冰”,以真实历史打动观众

全面展现左宗棠收复新疆全过程,重现重大历史事件全貌,8月28日,纪录片《左宗棠收复新疆》研讨会在京举行。

119.66亿元!2025年暑期档红火收官

根据国家电影局统计,2025年暑期档电影总票房为119.66亿元,观影人次为3.21亿,同比分别增长2.76%和12.75%,国产影片票房占比为76.21%。

国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》9月首演 中国风歌剧新样本诠释民族血性

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,9月27日至10月3日,国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》将迎来世界首演。

乾隆帝的“大玩具箱”首次展出!这场大展探究中国造物如何慕“古”求“新”

从211件故宫珍藏文物中,探究清代宫廷设计师们如何慕“古”求“新”。7月4日,“达古今之宜——清代宫廷设计潮流展”在嘉德艺术中心开幕。

小暑来了,入伏还远吗?7月20日入伏,共30天!

古人说,“暑,热如煮物也”。小暑时节天气变化,就是由“烤”到“蒸”的转变。一般入伏正好是在小暑期间。今年7月20日入伏,持续30天。

陕历博推出“吉金·中国”展 从青铜器中读懂早期中国

陕西省西安市临潼区姜寨遗址出土的黄铜片。陕西历史博物馆供图作为礼乐器的西周编钟和东周编磬。李志强摄河南郑州商城遗址出土的商代兽面乳钉纹铜鼎。