“留白”哲学:书页上不写字的地方有怎样的魔力?

当我们阅读一本书时,目光往往聚集在书的字上,鲜有人会留意书页上的“留白”,更不会有人想到,这些留白对于我们的阅读产生了怎样的影响。不过,麦克卢汉等媒介学者都曾提醒我们,媒介本身的力量可能比媒介承载的内容更为深刻地塑造着我们。下文经授权摘自《纸还有未来吗?一部印刷文化史》文中段落。

01

“留白”的力量:与读者交互

在16到18世纪之间,印刷纸张上的空白处变得越来越多。早期印刷文本的页面通常都是文字或图像,一直填充到页缘。但是随着印刷的发展,印刷商和作者开始利用空间和排版元素进行创新和重组,对页面中空白处的安排也随之发生了变化。他们使用标点符号、页边距、分段、字体大小和颜色以及空白来表达页面,并引导读者与页面进行交互。17、18和19世纪早期是历史上一段伟大的实验时期。在这一章,我们将重点关注印刷元素和页面空白之间的关系,以及不同的配置所造成的读者分支。

例如,在18世纪中期的英国,小说家使用了空白、黑色或大理石花纹页面,以及省略、打断和停顿等排版标记(比如星号和破折号)来突出非语言在更广泛的意义系统中的作用。小说家通过页面上的标记和框定的空间来呈现无法表达的、不雅的、不可想象的内容,又或是表达遗忘、沉默或悬疑的氛围。在这里,我们列举了一些典型的印刷行为,这些实践重新聚焦和组织了页面空间,并邀请读者以新的方式参与到印刷行为之中。这种重新编排的页面劝告读者去解释、去反思、去评论和对话。它们扰乱、调节、塑造并形成了阅读体验。简而言之,这些印刷页面的排版操作促进了人们与印刷的交互。

出版商、作者和读者使用和利用印刷品页面空间(标记页边距或以其他方式标记页面空间)的方式,引发了人们对一个重要问题的思考—作为印刷技术的产物,页面的物理布局如何形成并影响了读者对印刷页面的体验和交互?页面布局如何赋予文字一种情感潜力和一种激励力量?

在我们所有的例子中,印刷页面不仅仅是一个技术操作的惰性对象,它更像是一种人类交互现象。正是在这种相互作用中,在技术与人类不可分割的联系中,印刷品才得以存在。

《纸还有未来吗?一部印刷文化史》,组论小组著,傅力译,低音•北京联合出版公司2021年5月。本书作者为22位不同领域的学者专家,他们成立了一个“组论小组”,以纸质媒介和印刷文化为中心,从各自的研究领域展开论述,为读者提供不同的观察视角。他们中有:爱丁堡大学英语文学家、印刷文化和期刊写作史学者汤姆•摩尔,伦敦大学艺术史教授、法国与英国艺术与视觉理论学者理查德•陶瓦,麦吉尔大学德国和欧洲文学副教授、计算机文学分析学者安德鲁•派珀,蒙特利尔大学世界文学副教授、手稿和早期现代印刷文化学者尼古拉•冯默费尔特,等。

页面留白随着时间的推移,页面的空间在物理结构和意义层面都发生了变化。印刷历史学家描述了16到18世纪之间书页的“白化”,这是由印刷术、纸张和油墨制作以及版面设计的创新所带来的。

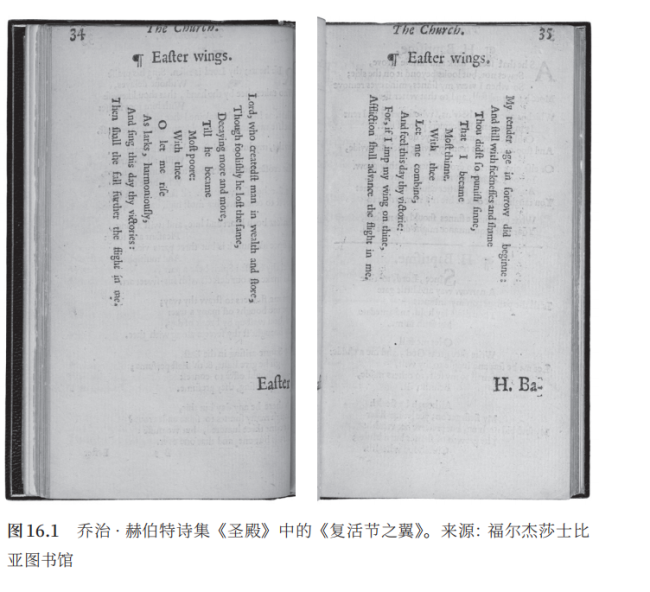

从古典手稿时代的诗学发展而来的早期现代格律诗证实了印刷时代“留白”的强大作用。在乔治·赫伯特(George Herbert)的英文祷告诗中,比如《圣殿》(The Temple)中收录的著名图案诗《复活节之翼》(Easter Wings),其页面的空白部分起到了聚焦和框定中心印刷内容的作用。在读者看来,赫伯特虔诚的创作行为,成为一种献身般的视觉形象。页面空间并非一个给定的、先验的静态实体,也不仅仅涉及装订线和边距。它是一个系统,在这个系统中,动态的张力在不同的价值体系中发挥作用。页边距框定的不是一个惰性空间,而是一个界定文本和页边之间张力的区域,它对页面上的其他元素施加了一种视觉艺术层面的力量。在赫伯特的诗集《圣殿》(1633 年)的最早期手稿和第一版印刷品中,空白部分只支持字体和语言上的表达,而没有使用图廓线或插图。它强化了视觉形式和语言意义,突出了文本的“形象性”和虔诚力量。

赫伯特的这种空白与文本的关系,类似于15 世纪晚期创作的罗马字体与空白之间的关系,比如尼古拉斯·詹森(Nicholas Jenson)和弗朗切斯科·格里佛(Francesco Griffo)。根据意大利人文主义剧本设计的字体。与 15 世纪中期法国和德国的印刷商从美因茨带来的黑体字或纹理字相比,詹森和格里佛简单的罗马线条增加了字母内部的空间,令其更为清晰,便于阅读。到了 16 世纪中叶,罗马字体在英国和法国占据主导地位,成为启蒙时期文本的关键要素。

对此,18 世纪法国文献学家米歇尔·梅塔尔(Michel Mattaire)提出了讽刺的提问:既然已经引入了这种“美丽的罗马文字”,为什么詹森还要费心用黑体字打印呢?马泰尔驳斥了黑体字的使用,认为它“丑陋……难以阅读,看起来有些变形”。随着欧洲各地推出新字体,以及生产出更亮的纸张和更好的墨水,广泛采用的段落写作使得印刷页面中空白渐渐变多。亨利 - 让·马丁(Henri-Jean Martin)认为这是“空白空间对黑色字体的压倒性胜利”,并指出空白空间“促进了流畅的阅读”。罗杰·夏蒂尔(Roger Chartier)认为,这是“16 到18 世纪文本印刷方式的最大变化”,他展示了在法国再版的平装《蓝色图书馆》(Bibliothèque bleue,在 17 世纪初到 19 世纪中叶流行)是如何仅凭印刷字体的选择鼓励人们重新阅读“同样的文本或同样的体裁”。印刷商和出版商将整个文本分成独立的“单元”,将长段落分段成小段落和缩进段落,并在较长的文本单元之间插入空格和段落标题,引入“页面呼吸空间”。他们把页面的视觉衔接设计成一种“呼应”,让散乱的论点变得一目了然。通过这样的排版印刷,《蓝色图书馆》的再版带来了一个新的局面,不仅将经验不足或没有受过教育的读者引入印刷领域,而且通过将页面组织成更易访问的空间单元,帮助他们成为印刷品的读者和消费者。

空间的交互留白和其他形式的语言空白也可以指向不成文的和无法明说的内容,因此具有更加尖锐的意义,能够引发新的交互形式。例如《佛罗伦萨杂记》(The Florence Miscellany,1785年)这样的诗集,你会发现许多诗歌中本应出现文字的地方出现了空白。在奥地利统治者利奥波德公爵(Duke Leopold)对所有出版物进行严格审查的时候,这本书在佛罗伦萨出版了,书中的几个空白处标志着它的政治立场,不仅向读者传达了哪些地方的诗歌是最具政治性的,还邀请他们用自己的诗句填充这些空白。对于自己的朋友,《佛罗伦萨杂记》的作者私下打印了缺失的文字,可以粘贴到书中。因此,这本书现在至少有三个独立的版本:包含原始空白的版本、粘贴补充后的版本,以及手写参与的版本纸张。

随着拿破仑时代在法国(1800 年 1 月)和德国(1810 年)开启审查制度,空白的标记也带有了政治意义。海涅在 1827年对德国审查制度的讽刺作品中,使用了空白、破折号和“德国审查员”“白痴”等字样,以表明审查员强加的疏漏和改动。19 世纪早期的法国期刊也展示了如何操纵和设计空白,以此来作为一种媒介。例如在 1831 年,《讽刺漫画》使用了破折号和空白来塑造一个影射路易·菲利普国王的梨形象;而《小丑》(Le Bouffon)杂志的编辑采用了一个更为传统的做法来强调审查制度,他对前一期漫画(1868 年 2 月 2 日)因当代审查制度而出现的空白页进行了冗长的讨论和道歉。

在类似的例子中,出版商和作者都在试图激发特定文体与印刷品之间的交互。但并非所有的破折号和空格都有明显的政治性,或是繁多的审查造成的延迟效应。在德国文学中,最著名的破折号可以在海因里希·冯克莱斯特(Heinrich von Kleist)的《侯爵夫人 O》(Die Marquise von O)的第二段中找到。当伯爵 F从俄罗斯军队中救出侯爵夫人之后:他伸出胳膊,用法语礼貌地向这位女士打招呼,把她带到火焰还没有烧到的宫殿另一侧。在那里,她已经被折磨得说不出话来,昏倒在地。然后—他指示受惊吓的侯爵夫人的仆人们去请一位医生来,向他们保证她很快就会康复,随后,他更换了帽子,重返战场。

克莱斯特这里的这个破折号被传统上解读为隐含了侯爵夫人O被伯爵F强奸的情节,在这个场景之前,伯爵F一直被描绘成一个英勇的士兵。许多学者把这种空白理解为表达的缺失,但正如我们已经表明的那样,它们也可以被理解为一种鼓励交互的方式。他们邀请读者通过想象、语言或文字来补充被审查者删除的内容或作者决定不直接写出来的内容。这些空白被特意强调,展现了其中要表达的深层次意义。它们能促使读者思考、说话或写作,具有某种言外之力,指出了他们所表达的界限。正是对页面空间的排版和正式组织,使得这种交互产生了特定的读者人群。

02

页面空白处的时间与感觉

在《帕梅拉》第二版中,塞缪尔·理查森在小说情节的关键处使用了页面空白。那天早上,帕梅拉终于嫁给了B先生,她正在为新婚之夜做准备—这是一个棘手的话题,但在一本如此关注男性性欲和女性性美德的书中,是无法忽略的。这时,帕梅拉一丝不苟地记录着时间的移动,用一条黑线将时间分割开来,黑线贯穿整页:“晚上8点”到“晚上10点”再到“周四晚上11点”,此时显然是睡觉的时间。帕梅拉承认:“在上帝的仁慈下,他让我经历了那么多奇怪而恐怖的场面,来到了幸福而可怕的时刻。”她祈求父母为她祈祷,但是他们在这些时刻结束之前根本不可能看到她写的信。

她写下了重复的词语,并且用了破折号:“晚—安,晚—安!上帝—保佑我,上帝—保佑我。阿—门,阿—门,如果这是他的圣旨。”另一条又粗又黑的线把帕梅拉的题目和内容隔开,题目是“星期五晚上”,内容的开头写的是对B先生的感叹:“啊,这个亲爱的、优秀的人是多么溺爱我!”这些线条和它们周围的空白代表了帕梅拉在她的新婚结合之前的持续拖延,在书页的空白处体现了她对新婚夜晚性行为的恐惧。

珍妮·巴查斯详细阐述了理查森在小说中如何运用排版设计来管理世俗事务。巴查斯特别关注了理查森对花纹装饰的使用,她认为,这些图形使得理查森“缩小了书信体形式上的时间裂缝,对小说中令人不安的叙事不协调时刻施加了更大的控制”。她注意到,理查森拥有作者和印刷者的双重角色,花纹装饰使他“在印刷书页的视觉空间中清晰地表达出小说中的时间和空间”。

《纸影寻踪:旷世发明的传奇之旅》,作者:(英)亚历山大·门罗,版本:生活·读书·新知三联书店2018年1月

18 世纪中叶小说中的这种图形实验反映了当代哲学趣味对情感和思想的影响,也反映了印刷和白话教学的实践发展。这些发展在约翰·梅森(John Mason)的著作中得到了例证。

他在 1748 年发表的《论朗诵和发音》(Essay on Elocution and Pronunciation)中将标点符号纳入了空间结构。梅森旨在提高英国公众演讲的艺术水平,朗读印刷文本的改革对他来说至关重要。他转而使用标点符号来达到演讲的目的,他认为这些符号是演讲中停顿的视觉指示,而非句子语法结构的信号。梅森认识到,诉诸情感与诉诸理解同样重要,敦促大众“正确地发音”,向听众传达“作者想要传达的思想”和“所感受到的激情”。

梅森将话语中的停顿用他新定义的符号进行标记,主张使用所谓的“双句号”或“空白行”的规则。“双句号”表示在语句中加入一个相当于两个“空格”的停顿,并建议在两个段落之间插入一个“空白行”。他声称,长时间的停顿具有沟通功能,能在读者和听众内部发挥作用。它们能“予心灵以平静,并施加影响,给人时间去思考”。“因此,”他继续道,“在印刷一篇论文最感人的部分时,应该(正如我们有时看到的那样)经常使用长的停顿……比如句号、空白行和分段处理。”

于是,梅森以一种激进的方式,利用页面中的空白来传达感人的、允许思考的停顿。他还把标点符号的范围与18世纪中期人们对情感和共情的广泛关注联系起来,从而引起大众对人与人之间这种互为主观的关系的基本关注。思想和情感在头脑中的位置、如何传达它们以及产生共鸣所需的时间等问题,都被带入到关于印刷页面的排版组织的讨论之中。空白行和印刷页面上的空白空间反映了思维和感觉主体之间的空间,以及在大声朗读和演讲中弥合这种距离的手段。

03

空白的升华:形式的力量

到了1800年的英国,作者们已经开始宣扬页面空间中非语言元素的重要性。其中最著名的例子是1798年柯勒律治与约瑟夫·卡托协商出版《抒情诗集》时写给他的信。柯勒律治写道:

卡托,我亲爱的卡托,我本想给你写一篇关于印刷术的形而上学的文章。但是我没有时间—不提那些对你表示好感的深奥理由了,接受一些暗示吧—1页要有18行,要印得很密,比《琼》的那些行字更密(比我跟华兹华斯还要亲密)—等量的墨水&巨大的边距。那就是美—它只要一接近你就能让你感到美的升华!

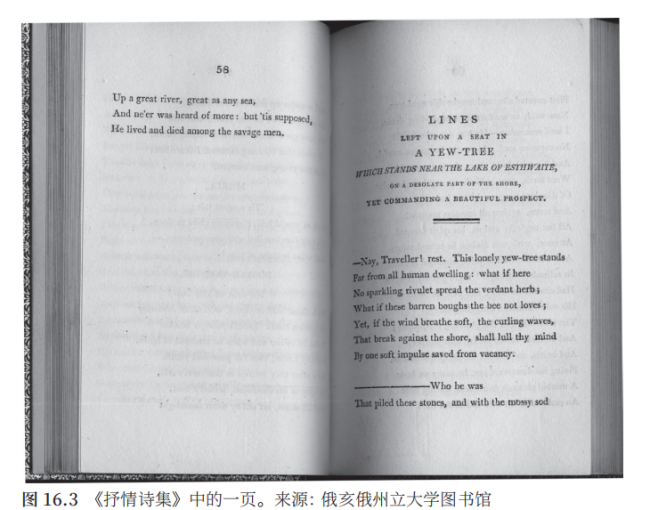

内容中插入的包含华兹华斯的括号让人们注意到两位作者在合作过程中的身体距离,也表明了他们在字体设计和线条间距上的共同喜好,这与同时期其他八开本书籍的格式不同。与维西西姆斯·诺克斯(Vicesimus Knox)1796 年出版的《优雅的诗歌摘要》(Elegant Extracts in Poetry,1796 年)或当时版本的《考珀诗选》(1798 年)中那些杂乱无章的双栏页面相比,柯勒律治和华兹华斯的目标是清晰的文字和宽阔的页边距。在卡托以前出版的一些著作中,比如1797 年的《骚塞诗集》—到处都是华丽的印刷花朵装饰(图 16.2)。而1798 年出版的《抒情诗集》,其中刻意保存了大片的空白,唯一的装饰就是标题和诗歌之间的双实线。

人们对柯勒律治和华兹华斯对印刷的兴趣方面给出了无数的解释,但并未将其与 1800 年左右印刷术的大变革联系起来。和《抒情诗集》一样,18 世纪晚期的诗歌类书籍,页脚常常散落着注释。伊拉斯谟斯·达尔文的《植物园》(1789—1791 年)也许是作者注释实践中最极端的例子。此外,托马斯·格雷(Thomas Gray)的诗集也以添加脚注而闻名,威廉·梅森(William Mason)在格雷死后为其出版的《格雷先生诗集》中又对脚注进行了成倍地扩充。

然而,印刷潮流在世纪之交开始改变,尾注开始取代脚注。1806 年,夏洛特·史密斯(Charlotte Smith)在给出版商约瑟夫·约翰逊(Joseph Johnson)的一封信中总结道:“在结尾处印上笔记似乎是当下的时尚;有时用‘见尾注’来表示。在这种情况下,添加的相关内容有很多,包括历史、作者传记和当地的事实等。”史密斯有效地指示出版商把她的大量笔记放在书的后面,而不是放在页脚。

罗伯特·骚塞在《毁灭者塔拉巴》(Thalaba the Destroyer,1801 年)的注释问题上遇到的麻烦,标志着尾注在 19 世纪初成为一种时尚。在反复讨论该把注释放在哪里之后,最后选用了脚注的形式出版。这种格式是骚塞的常用写作方法,他编纂、选择和整理其他来源的引文来构建诗歌的情节和意象。这种情况引起了评论家弗朗西斯·杰弗里(Francis Jeffrey)的嘲笑,他说这首诗“只不过是他的普通作品的复制而已”,每一页诗都“完全由碎片构成”。因此,对于杰弗里来说,这件作品的和谐之处在于,非常像“拼接窗帘”的图案。在努力地(骚塞声称)抵御抄袭指控的过程中,他采取了更为极端的实践。似乎是为了炫耀自己对线性阅读和史诗惯例的漠视,骚塞十分强调页面底部注释带来那种混乱和破坏性倾向,直到被注释的内容和注释中一连串的联想所淹没。

正如 1798年《抒情诗集》中经常提到的那样,骚塞似乎对使用页面空间令读者失去平衡很感兴趣。长期以来,批评注释实践的人一直认为,脚注改变了读者阅读文本的方式和体验。帕特里夏·怀特(Patricia White)对学术出版的讨论证实了阅读带注释的页面可能产生的影响:当读者的眼睛从一块文本移动到另一块文本时,线性阅读的连续性被破坏,给人以一种潜在的迷惑体验。在 18 世纪注释文本的页面布局中,注释所解释的段落开头通常用星号表示,邀请读者选择与之互动的方式。读者可以选择阅读文本然后阅读注释,或者只阅读文本,或者只阅读注释。

有些注释页面还通过在页面上设置不同字体的文本块,并用明显的空白区域将之隔开,从而向读者展示令人眼花缭乱的各种可能性。在演讲运动(elocutionary movement)及其对标点和页面空间的认知效果的关注之后,骚塞、史密斯、华兹华斯和柯勒律治开始想象,人们可以通过操纵页面的布局和行距空间来打乱“某些已知的联想习惯”,正如《抒情诗集》的序言所宣称的那样。换句话说,在世纪之交,诗人们开始相信,他们可以通过印刷一本“与目前普遍认可的那些诗歌大不相同”的书来改变读者的心理习惯。印刷页面空间的排版组织不仅能塑造(或破坏)阅读的瞬间感受,也能塑造(或破坏)整个阅读实践,引导读者“思考,思考,再思考”。

但是,印刷空间中的排版元素也可能对读者产生负面影响。伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)在《学院冲突》(Conflictof the Faculties)一书的结束语中提出,当代印刷品损害了读者的眼睛。他们用灰色墨水代替黑色墨水,用小型字体而非宽阔字体来“攻击”读者的眼睛。“墨水的颜色和字体的排列方式打断了我的思考。”康德抱怨说,“有时,当你阅读时,一种亮度突然在纸上蔓延,混淆了所有字母,直到它们完全无法辨认。”印刷页面的重要性超越了印刷文本所要传递的内容,使得哲学推理变得不再纯粹。但是,康德含蓄地承认了时代对印刷等技术的需求。他呼吁的不是一种更为纯粹的形而上学,而是要求更好的印刷工艺。1798 年的哲学需要的是一种更清晰、更易读的字体,人们需要在更好的印刷页面上进行思考。

撰文|组论小组

摘编|刘亚光