重现经典 接续古今——在水印版画中感受匠心传承

近期在国家大剧院举办的“经典的复现与传统的再造——荣宝斋350周年木版水印当代艺术主题展”,以三大板块呈现百余件作品,不仅系统梳理了荣宝斋木版水印的发展历程,深度展现了木版水印技艺这项国家级非物质文化遗产的魅力,同时也体现出中国当代艺术家在新时代语境下对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

境由心造 园为心居

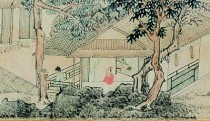

茶事图不仅可以表现内容繁多的茶事,也体现着以茶会友的雅事。画面中,篱墙围绕的院落内,一人凭栏远眺,童仆悉心烹茶,不远处友人正持杖而来,一派闲适惬意、文雅清幽的园居生活图景。图中山石以花青、赭石赋染后,再以焦墨干笔反复皴擦,墨色厚重,层次丰富。

长安画派美术作品在西安展出

近日,陕西省长安画派美术作品展在位于西安市的长安画派艺术中心开展,展览汇集了近百件长安画派艺术工作者的油画、版画、雕塑等作品。

书画清明:春半花盛踏青时

清明前后,春回大地,万物复苏,更兼雨水充沛,正是农民耕种的好时节。故而民谚说:“清明谷雨两相连,浸种耕田莫迟延。”美国国会图书馆藏有一套《御制耕织全图》,是康熙年间焦秉贞奉诏以南宋楼璹《耕织图》为底稿绘制而成。这套图的前三幅依次为“浸种”“耕”和“耙耨”。根据“耕”中抄录的楼璹诗句“东皋一犁雨,布谷初催耕”,可以清楚知道,作品反映的正是清明谷雨时节的农事活动。

谈敦煌壁画对当代工笔重彩画创作的启示

敦煌莫高窟开凿距今已过去1650余年,在鸣沙山东麓的断层崖壁上,保存有从公元4世纪十六国时期到14世纪的元代持续开凿的石窟735个,可以称得上是世界上现存规模最宏大的佛教石窟艺术群。近年来,随着对敦煌艺术研究的不断深化,越来越多的艺术工作者开始关注敦煌,从事工笔重彩画创作的画家及艺术院校的师生也源源不断地来到这里,从千年画壁中汲取养分,获得灵感。人们不禁要问:敦煌壁画到底能带给我们什么?特别是对于当代工笔重彩画创作,其意义和价值有哪些体现?

惊蛰:春意萌动 万物共生

3月6日为惊蛰节气。惊蛰时节,春雷乍动,大自然有了新的活力。新时代、新征程、新伟业、新气象,本文特此梳理、赏析部分新春题材美术作品,展现万物复苏、生机勃勃的喜人景象。

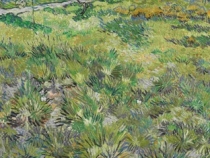

“从波提切利到梵高”:感受欧洲绘画400年

最近的开年大展中,上海博物馆凭借“从波提切利到梵高——英国国家美术馆珍藏展”这一重磅引进展成为当之无愧的“顶流”。52件欧洲大师的油画杰作,完整呈现了从15世纪文艺复兴至19世纪后印象派的发展脉络,一部浓缩的欧洲绘画史向观众娓娓道来。据统计,该展开幕近一个月来,已累计吸引观众超过10万人次。为了回应观众的热切需求,上博已于近日加开夜场。

“格物·求真”——博物学视角下的岭南绘画

近日,由广州艺术博物院、孙中山大元帅府纪念馆和中国科学院华南植物园、华南国家植物园联合主办的“格物·求真——博物学视角下的岭南绘画”展览正在广州艺术博物院展出。展览首次从博物学角度介入岭南绘画史,时间跨越几个世纪,既有中西文化的碰撞,也有艺术与科学的交织,是一次艺术与科学的跨界合作。展览旨在探讨博物学对岭南地区近现代美术史产生的影响,用图像展示中西方视觉文化交流,同时启发广大观众关注身边的自然物种和生态环境并进行一些博物实践。因此,本次展览的策划尽可能兼顾学术性与科普性、全球化与在地化,让历史与当下连结、艺术与现实互动。

色彩斑斓 墨气氤氲——纸绢上的文明印记

“中国历代绘画大系”,是一套共收录12405件(套)中国绘画的皇皇巨著。自2005年启动至今,出版了《先秦汉唐画全集》《宋画全集》《元画全集》《明画全集》《清画全集》,共计60卷226册,是迄今为止精品佳作收录最全、出版规模最大的中国古代绘画图像文献集成。

为中国画输入怎样的工匠精神

众所周知,中国画是一门高雅艺术,而高雅艺术忌讳同时也应排斥的便是工匠、画匠和匠气、俗气。这里的工匠、画匠指的是画品和风格,而工匠、画匠必成匠气、俗气,匠气、俗气又必出工匠、画匠。如清代沈宗骞《芥舟学画编》认为画俗约有五,曰格俗、韵俗、气俗、笔俗、图俗,而倡导“高雅、典雅、隽雅、和雅、大雅”。雅俗如水火,不能相容。