讲述多姿多彩的中国故事(新语)

在视听艺术门类中,纪录片记录真实、探索未知,呈现自然、观照社会,具有独特的思想教育价值、文化传承价值、艺术审美价值、国际传播价值,是传承历史、传播文化、展现形象的重要载体。

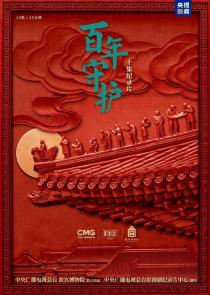

近年来,中国纪录片佳作频出。《领航》《征程》《加油!新时代》等纪录片阐释新思想、礼赞新征程、讴歌新时代;《荣宝斋》《“字”从遇见你》《与丝路打交道的人》等用东方美学影像传递文化自信,呈现中华文明的温度和厚度;《中国:野生动物家园》《自然的力量·大地生灵》《生态秘境》等不断创新科普功能与人文情怀的纪实表达,展现科学之美;《飞越冰雪线》《跨越》采用长时间纪实跟拍,讲述北京冬奥会故事;《端牢中国饭碗》《村庄十年》等作品小中见大,呈现中国乡村的历史性变迁;《我和我的新时代》《这十年》等纪录片书写普通人与国家和时代同行的记忆,展现出理想、坚守、成长等多彩姿态。

2022年,国家广电总局印发《关于推动新时代纪录片高质量发展的意见》,提出了纪录片高质量发展的新思路新对策。国产纪录片的创作生产,应进一步聚焦题材、内容、形式、传播的创新,持续发力,久久为功。

拍什么样的纪录片?首先要注重选题资源开掘的多样性。近年来考古、非遗、美食纪录片构成了地方性纪录片选题的主要方向,但题材扎堆往往造成创作模式趋同、良莠不齐。相比之下,反映新时代发展的社会纪实类纪录片还不够丰富,应加大挖掘力度,让当代中国故事的讲述更加多姿多彩。

强化纪录片生产的品牌意识、传播意识和规划意识。当下,各网络平台加入创制,纪录片受众需求发生重要变化。在此背景下,要不断创新纪录片的内容模式和传播形态。制作机构和地方广电媒体要对纪录片生产进行长期规划,在选题方向、资源整合、队伍建设和产业运营等方面主动谋篇布局。

以融媒体思维拓宽纪录片生产与传播渠道。传统媒体创作者具有丰富经验,其传播观念应积极适应融媒体环境,从创意到创作、传播,都需要贯穿新媒体思维,推动全媒体时代纪录片的新发展。

进一步发挥纪录片的国际传播优势。纪录片承担着在国际交流中真实展现中国形象、有效传递中国声音的使命,加强国际传播能力建设,是中国纪录片发展的重大课题。既要创新传播形式、拓展传播平台、细分国际受众,也要积极拓展题材的维度与视野,加强国际化叙事表达,丰富激发受众情感共鸣的主题内容,增强国际传播实效。

今天的记录是明天的档案。期待广大纪录片人做新时代的记录者,讲好正在发生的中国故事,留下更多经得起时间检验的好作品。

(作者为中国广播电视社会组织联合会纪录片委员会会长)

推荐阅读

百年难遇“早立冬”来了!有啥讲究?早看早准备!

今日,我们迎来立冬节气,冬季自此开始。立,建始也;冬,终也,万物收藏也。立冬,意味着生气开始闭蓄,万物进入休养、收藏状态。其气候也由秋季少雨干燥向阴雨寒冻的冬季气候过渡。

百年一遇“晚重阳”上线!这些玄机你知道吗?

今天是重阳节,又称重九节、茱萸节、登高节、敬老节,是我国庆祝丰收、祈福长寿,表达对老人尊敬与爱护的节日,时间在每年的农历九月初九。

三星堆公布重大发现!专家:种种迹象表明,三星堆可能爆发过内战,神权贵族集团受到严重打击,城市水系也因此改变

今天,四川省文物考古研究院发布了三星堆遗址多学科研究最新成果。

纪录片《左宗棠收复新疆》被赞“破冰”,以真实历史打动观众

全面展现左宗棠收复新疆全过程,重现重大历史事件全貌,8月28日,纪录片《左宗棠收复新疆》研讨会在京举行。

119.66亿元!2025年暑期档红火收官

根据国家电影局统计,2025年暑期档电影总票房为119.66亿元,观影人次为3.21亿,同比分别增长2.76%和12.75%,国产影片票房占比为76.21%。

国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》9月首演 中国风歌剧新样本诠释民族血性

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,9月27日至10月3日,国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》将迎来世界首演。

乾隆帝的“大玩具箱”首次展出!这场大展探究中国造物如何慕“古”求“新”

从211件故宫珍藏文物中,探究清代宫廷设计师们如何慕“古”求“新”。7月4日,“达古今之宜——清代宫廷设计潮流展”在嘉德艺术中心开幕。

小暑来了,入伏还远吗?7月20日入伏,共30天!

古人说,“暑,热如煮物也”。小暑时节天气变化,就是由“烤”到“蒸”的转变。一般入伏正好是在小暑期间。今年7月20日入伏,持续30天。

陕历博推出“吉金·中国”展 从青铜器中读懂早期中国

陕西省西安市临潼区姜寨遗址出土的黄铜片。陕西历史博物馆供图作为礼乐器的西周编钟和东周编磬。李志强摄河南郑州商城遗址出土的商代兽面乳钉纹铜鼎。