《故宫六百年》:用文字筑一座紫禁城(5)

其次,也是更主要的原因,在于中国人的时间意识,最早是通过空间获得的。在周代,中国人通过立表测影以知东南西北,进而划分出四季:正午日影最长的为冬至日,最短的为夏至日,那么在这最长最短之间的中间值的两个日子就是春分与秋分。除此,中国人还通过观察星象(北斗星)来确认季节:“斗柄东指,天下皆春;斗柄南指,天下皆夏;斗柄西指,天下皆秋;斗柄北指,天下皆冬”,东南西北四个方位,分别对应着春夏秋冬四个季节的中间日期,也就是春分、夏至、秋分、冬至,其他节气的日子,也就可以推算出来。根据表杆和北斗星斗柄的指示,把一年分成四个季节、十二个月,又同样使用立表测影,把一天分成十二个时辰。太和殿前的日晷,晷面上刻画着“二十四山地平方位图”,在平面上分出四隅(东南西北)、八天干、十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥),然后根据晷针在十二地支的投影确认十二个时辰(二十四小时)。

古代中国人先有空间观,后有时间观。

时间产生于空间,空间就是时间。

故宫(紫禁城)是空间之城,同时也是时间之城。故宫的中轴线(从午门中心点到神武门中心点)是子午线,南为午,北为子,与夏至、冬至分别对应;而北京城的日坛与月坛的连线则刚好是卯酉线,与春分、秋分相对应——明清两朝,春分行日坛之祭,迎日于东;秋分行月坛之祭,迎月于西。自河姆渡文化以至明清,这套时空一体的意识形态贯彻始终,数千年不曾走样,故宫也因此成为中华文明源远流长的伟大见证。分别悬挂在太和、中和、保和三大殿的三块匾,内容都取自《尚书》,分别是:“建极绥猷”“允执厥中”“皇建有极”,皆象征着三大殿乃立表之位。

西域特色金银器、波斯萨珊银币……陕西唐代马三娘墓考古出土多件器物

陕西公布富平长春遗址白家墓地发掘成果

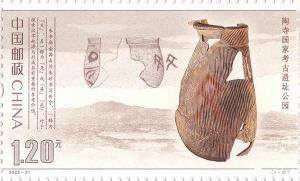

比甲骨文早800年 这个扁壶留下了4000年前的文字密码

百年难遇“早立冬”来了!有啥讲究?早看早准备!

百年一遇“晚重阳”上线!这些玄机你知道吗?

许多年,许多人,许多事!因为故宫·《百年守护》

三星堆公布重大发现!专家:种种迹象表明,三星堆可能爆发过内战,神权贵族集团受到严重打击,城市水系也因此改变

纪录片《左宗棠收复新疆》被赞“破冰”,以真实历史打动观众

119.66亿元!2025年暑期档红火收官

国家大剧院原创民族歌剧《红高粱》9月首演 中国风歌剧新样本诠释民族血性

乾隆帝的“大玩具箱”首次展出!这场大展探究中国造物如何慕“古”求“新”

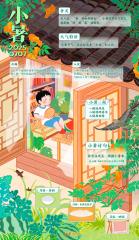

小暑来了,入伏还远吗?7月20日入伏,共30天!

陕历博推出“吉金·中国”展 从青铜器中读懂早期中国

透过“国色”看中华之美

瞬移金沙江!即刻开启一场山水之旅

千年非遗邂逅数字游戏,开启中华文化传播新征程

走进杭州市临平博物馆 品赏江南水乡之美(你所不知道的一级馆)

非遗就在我们身边

河南又一重磅博物馆将开馆试运行

当人与动物和谐共生 祥瑞自然来了

李松林油画:古云梦泽,浪漫乡愁

闻立圣中国画:丹青妙笔,四季恋歌

毕加索艺术展在广西民族博物馆开幕 展期至8月31日

“黑神话:悟空”主题艺术展|为情怀更为艺术

相关新闻

单霁翔:故宫“看门人”是怎样炼成的

“网红院长”“带货达人”“段子手”,他到哪儿都“自带流量”;他也曾大刀阔斧地推动改革,让故宫从“庭院深深”的深宅大院,成为高人气、接地气的“网红”。他,就是故宫博物院第六任院长——单霁翔