浅析世界艺术史语境下的禅僧与禅画(4)

冥想静思是禅宗信仰与修行的主要过程,禅宗的修习首先追求“顿悟”,正如宋代诗论家严羽在《沧浪诗话》中所说,“禅道在妙悟”。禅画并不追求具形,画家行笔时,经常无心且不作意。画面中留白的时间和空间也提供了“观空”的视觉路径,“无画处皆成妙境”。由于禅宗追求灵光乍现的内心彻悟,也便无法通过一件具体的物品或画像来表现个中的超觉经验。南宋画僧们不受世俗品评标准的约束,更无意迎合主流画论的审美趣味,他们不拘俗法,自成派系。

2019年,“大德寺龙光院·国宝曜变天目与破草鞋”艺术展在日本滋贺县的美秀美术馆举办,人们终于得见鲜少现世的牧溪画作——被称为日本“重要文化财富”的《六柿图》和《栗图》(合称《柿栗图》)。大德寺龙光院是日本武将黑田长政为供奉父亲黑田孝高的灵位所建,于庆长十一年(1606年)建立,龙光院里的密庵茶室是日本三大国宝茶席之一。在这里,牧溪的《柿栗图》被用作茶室挂画收藏,极少公开展出。

《观音猿鹤图》资料图片

三、禅画独特的艺术精神

以牧溪为代表的禅僧及其禅画,长期以来并未得到中国主流画论的认可。在12世纪时,一些禅画甚至被称为“鬼画”,这主要是因为运笔泼墨间,禅画家并不着意于表现感官世界的世俗理想,而是以模糊狂放的笔墨构绘禅僧的精神家园,实则间接表达了禅宗对感官世界中虚幻假象的摒斥。禅画家们借此表现个人的精神品格,使禅画具有了其独特的艺术精神。在文化交流与艺术传播过程中,中国禅画的特殊性影响了日本乃至西方艺术,衍生出不同的跨文化解读与本土化发展形态。

中转式旅游:追求“高性价比”与“松弛感”

蛇年寻“蛇”—— 藏在山西博物院里的“蛇”

“冰雪热”遇上“非遗热”,真燃!

让京剧艺术持续焕发时代光彩

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

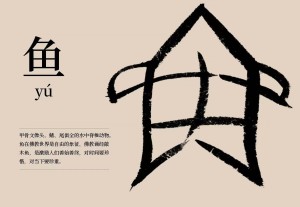

先人们是怎么给动物字定型的?

吉他赋能文旅发展(深观察)

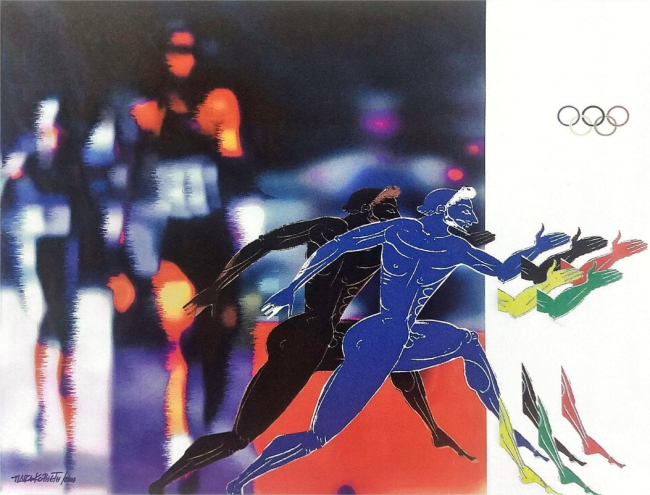

不负青春不负国 点赞巴黎奥运会“00”后中国小将

第十一届乌镇戏剧节公布特邀剧目

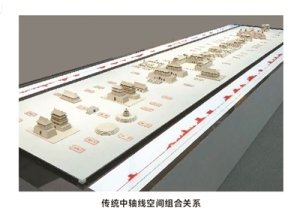

北京中轴线:一条擘画了七百多年的文明线

当“齐天大圣”遇见奥运盛会

一线中轴承古通今 一城古韵活态传承

爱此溪山好 阳羡觅东坡(以文塑旅 以旅彰文)

相关新闻

中西方文化交流互鉴 汉唐乐舞文物在郑州展出

新华社郑州3月8日电(记者桂娟、史林静)3月8日,《太平有象——汉唐乐舞展》在郑州大象陶瓷博物馆开展,共有100余件汉唐时期乐舞陶器展出,生动呈现汉唐时期中西方文化的交流与发展。

贸易、职贡与信仰 丝绸之路和唐代花鸟图像新探

作为一个“世界性的帝国”,唐朝以其开放包容的态度,吸引了众多域外来者,漫漫丝路上不乏商人、遣使、僧侣、朝圣者们往来的身影,带动了丰富而多元的物质文化交流。