折扇原产自东方,如何成为欧洲贵妇的时尚单品?

金碧辉煌的凡尔赛宫里,贵妇们身着华美的洛可可风格古典裙装,小声交谈。推杯换盏间,手中的蓝底金丝羽毛折扇轻轻摇动,也难掩女士们娇俏的妆容和眼底的狡黠。

影视作品中手握折扇的西方女性。来源/电影《绝代艳后》截图

这是电影《绝代艳后》里法国凡尔赛宫里生活的日常。宫里的女人们身居高位,礼仪繁琐,殊不知上下翻飞的折扇,吹不走奢靡人生里暗藏的沉重枷锁。

折扇在欧洲贵族古典场景里出镜率非常高。英国作家王尔德的戏剧《温夫人的扇子》里,温夫人的扇子是她作为淑女在伦敦社交场内炫耀的奢侈品,也是暴露她不忠的道具和线索;在电视剧《唐顿庄园》里,折扇是历经战火与病痛,却仍然在三代女性手中稳稳拿捏的优雅与坚韧。

来自东方文化的折扇,是怎样传到欧洲贵族手中,在其时尚、社交中成为不可或缺的单品呢?

巧扇东来

折扇,又名“撒扇”“纸扇”“摺叠扇”“聚头扇”,线条简洁流畅,既可藏于袖中,又可纳凉把玩,兼具了艺术性与实用性。在我国古代,折扇是士大夫阶层的身份代表与日常必备单品。文人墨客折扇轻摇,赋诗作画于纸面,与三两友人漫步闲谈,满是淡然宁静之感。

宋代以前,中国民间最流行的扇子是团扇,传入日本后被改进为折扇,再辗转传回中国。宋代时,折扇作为朝鲜贡品进入中国,这在当时十分稀缺,只有贵族子弟才能拥有一把。到了明代,折扇才流行开来,取代传统团扇而风行于世。清代更是折扇的大发展时代,徐光启和传教士利玛窦这对知名好友还曾同时拿着扇子一起“合照”。

利玛窦与徐光启拿着扇子。来源/吉琳《扇子:文化交流的翩翩使者》

十字军东征时,东方的团扇通过中东地区传到欧洲。16世纪初,葡萄牙商人首次将扇骨密集有双面贴纸的中国折扇引入欧洲,成为欧洲折扇的祖型。随着葡萄牙对亚贸易的繁荣,葡萄牙首都里斯本成为人人趋之若鹜的异国商品卸载港,中式折扇成为最受欢迎的商品之一。1571年,威尼斯大使提耶波罗(Tiepolo)游历里斯本时,就在日记中提到了琳琅满目的中国折扇,精美绝伦,在市场上炙手可热。

随着折扇的流行,十七世纪各国的远洋贸易公司眼红其中的利润,纷纷加入到商业潮流中来,往返于从中国进口折扇再到欧洲出口的“海上丝绸之路”。1630年,印度总督指挥三艘商船载运多达19000把扇子;一位名叫卡斯特罗的商人一个人就载回了10000把折扇,大赚一笔。

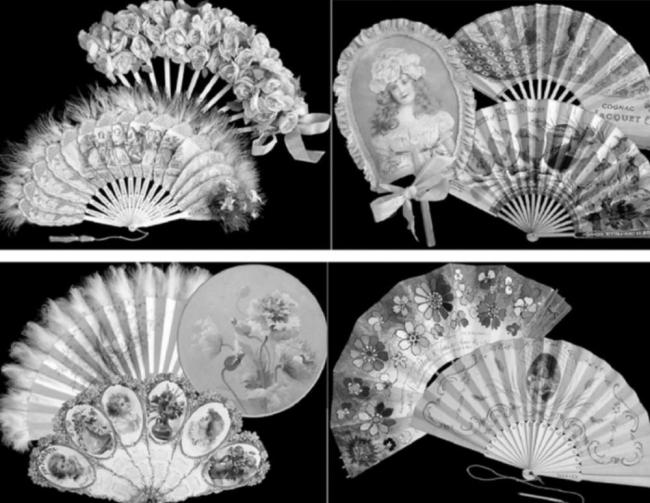

各式各样的中西方扇子。来源/吉琳《扇子:文化交流的翩翩使者》

推荐阅读

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

连日来,河北省文化和旅游厅积极“走出去”,对外精准推介燕赵文旅资源、签约合作项目、开拓文旅市场,海外“朋友圈”动态持续上新。

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

据了解,华熙LIVE·五棵松商业街区将文化、体育、娱乐、艺术、教育与生活等业态充分融合,并结合周边配套设施举行文体活动,很受年轻消费者喜爱。此外,首店、首发、首展、首秀等也增添了这里的吸引力。

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

近日,由文化和旅游部主办的戏曲百戏(昆山)盛典举办,“南腔北调”在此交流展示,戏曲名家带来精彩展演。本期我们约请参与百戏盛典的戏曲人才和相关从业者,就戏曲人才培养、濒危剧种保护、创新传播方式等问题进行探讨,为繁荣中国戏曲百花园建言献策。

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

“白族扎染的工序多达10余道,其中扎花和染色最为考究。扎花考量技法的精致度,染色是通过天然染料染出不同颜色,十分考量技术和经验。

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

历经19天的精彩演出,9月23日,2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕。文化和旅游部艺术司司长明文军出席活动并讲话,江苏省文化和旅游厅党组书记、厅长杨志纯宣布盛典闭幕。

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

8月20日,国产首款3A(高成本、高体量、高质量)游戏《黑神话:悟空》全球同步上线,一经发售,相关词条迅速登顶海内外多个社交媒体热搜榜单,持续刷新在线玩家纪录,带动众多相关取景地关注度翻倍,中国外交部甚至也回应其热度……“悟空”彻底“出圈”。

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

银饰在苗族人生活中具有独特而重要的作用。按照苗族习俗,新生儿出生的第三天要“打三朝”,亲朋好友在这一天带着礼物前来祝贺,新生儿将会第一次收到银制的礼物,蕴含着美好的祝福。

传承千年文脉 厚植家国情怀

走进位于四川省眉山市东坡区纱縠行的三苏祠,秀美的自然与人文景观令人心旷神怡。这里原是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙三父子的生活居所,南宋时将故宅改为祠堂,经历代修葺扩建,成为人们拜谒、凭吊三苏的文化圣地。

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

恰是处暑时节,人云:“处暑满地黄,家家修廪仓。”这是古人对夏末秋始节气的真实写照。是时,家家户户忙着修缮仓廪,以备丰收存储新粮。斗转星移,寒来暑往,秋收冬藏,一年之中节气物候周而复始。