杨知寒:写作可以把自己藏起来,不用每天和人发生联系

文|渡水崖

01

今年除夕,杨知寒回黑龙江齐齐哈尔老家过年,发现姥爷家的餐桌玻璃下压着几张“老年报”,凑近一看,都是她上刊的小说,被老人专门整理过,用大字号打印下来。她很震惊,“天呐,这天天晚上吃饭不糟心吗?”

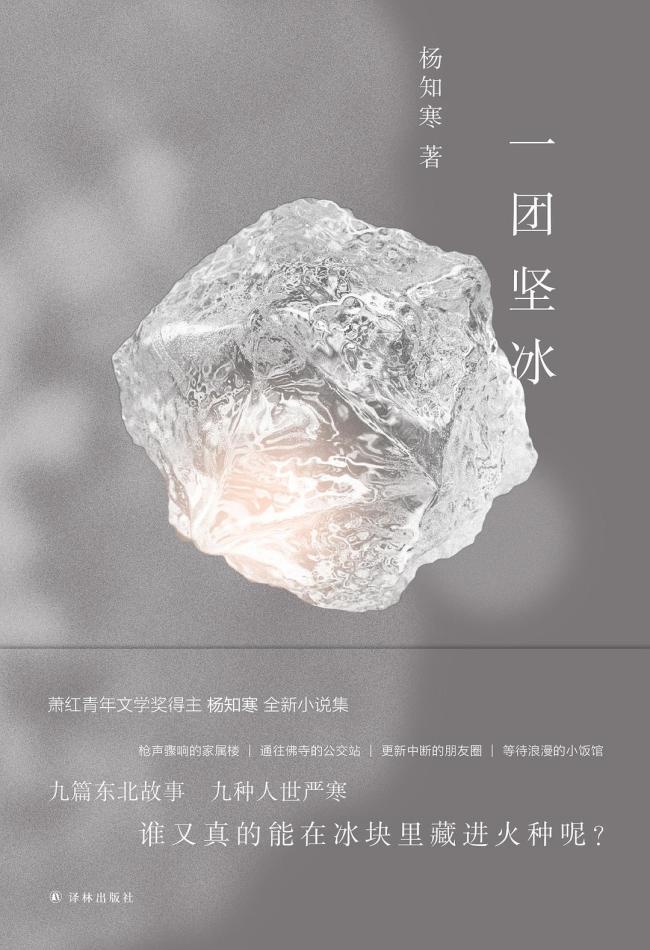

杨知寒是2023年宝珀理想国文学奖首奖得主。她的获奖作品叫《一团坚冰》,故事都发生在东北,用“冷峻犀利”(马伯庸评语)的笔调写到一些仇杀案、自杀事件、意外死亡事故等。发表后,杨知寒收到过“一个人拿着一把镰刀在咔咔乱砍”的评价。也有不少读者告诉她,读完觉得“惨烈”。惨吗?她想。写的时候,她只觉得很悲伤。

青年作家杨知寒

杨知寒不算标准的“东北作家”。她生于1994年,十八岁离开东北,今年是她定居浙江杭州的第十二年。小说中的部分情节诞生于她做饭、玩手机时突然想起过去某个场景的“时空穿梭”,人物则多来自观察陌生人的兴趣和蔓延的想象。在外吃饭时,她的朋友会说“‘老杨’眼睛永远不老实,总是在听和看隔壁桌大爷大妈聊天”。她喜欢老年人,觉得跟自己的内心接近。也有隔阂和写不进去的时候,她会说服自己就是小说里那个人,学学说话方式,再照照镜子,模仿走路姿势。呼应这一点的也是姥爷,他觉得自家这位“人类灵魂工程师”老了以后一定会得阿尔兹海默症,因为“用脑过度”。

“我没问题,已经习惯了”,杨知寒笑。她写作时经常出现的状态是,小说中的人难受她也跟着难受,对方开心,她也跟着开心。她把这种投入称为“真诚”,先打动自己是她的写作和工作的第一标准。“所以我真的不是在刻意追求‘惨烈’。最爽的时刻一定是我觉得‘今天写得不错’带来的满足感,它的力量的强大,超过了很多不好的感觉。”

获奖后,杨知寒生活里最大的变化是工作机会多了,有更多的文学刊物、出版机构向她约稿。她最近一个阶段写的短篇小说集结为《黄昏后》,也是一些东北普通人身上发生的事,编辑给出的评价是“更稳重了”。生活是这些创作的源头。她仍然关注老年人的世界,参加一位亲戚的葬礼回来写了《描碑》,听一个日子潦倒的二人转演员在直播间讲故事后写了《喜丧》,看完一场老年相亲节目写了《三手夏利》……

重点是,她强调,“小说是小说,生活里我不是一个苦大仇深的人”。

最近的杨知寒,和小区里的野猫聊天

02

如果没有走写作这条路,杨知寒认真地想过这个问题,她应该会成为一名全职游戏主播,名字也已经想好,叫“手残带你打游戏”。她很喜欢玩游戏,以动作探险类单机游戏为主,不喜欢团队竞技类的,怕成绩影响队友,有心理负担。说起这个爱好,杨知寒比谈论文学和自己的创作时话多一些,“坦白”得似不大好意思,却又很欢快:自己不会每天都写作,但每天都要保证四、五个小时的游戏时间。

她在家里写和玩儿——杨知寒自嘲“英年早婚”,有家庭话语权,可以占据客厅。游戏之外,最喜欢颠勺做饭、唱二人转。她是回民,有时被教做饭视频里的菜色、别人家厨房飘来的肉香诱惑,它们后来就都出现在她的小说里。她买二人转唱本,关注老戏骨的正戏,觉得他们从肢体语言到唱词都展现了高超的讲民间故事的能力,相关元素也被她写进小说。杨知寒说,自己喜欢俗人,这里的俗不含贬义,是“人间的温度”,“我们读书读多了想的那些问题,在他们的世界里要么不出现,要么出现了也不重要。他们完全是另一种思维模式。这种不同很吸引人,很迷人。”

写作、生活的注意力集中在“他们”而非“我们”身上,也是随着成长,她的性格变化所带来的转变之一。杨知寒形容读书时的自己飘,脚都不落在地面上,“左手《卡拉马佐夫兄弟》,右手《三侠五义》”。她的阅读爱好从小学四年级姥爷给自己买了一本《巴黎圣母院》开始,到初高中阶段在校门口新华书店淘武侠小说、历史小说、都市爱情小说而一发不可收拾。读到最后,虚构世界和现实世界的差异,给她造成了极大的困惑:怎么生活里的人和书里的人说话方式不一样?

杨知寒

她还有个“二琳”的绰号,是本名艾琳的谐音。小学时,“二琳”在语文老师布置的日记作业里“掺杂私货”,写连载小说,不但没被老师批评,还引起全班同学模仿。她成绩向来不差,“不正经”的阅读或写作经历包括性格的“吊儿郎当”从来没有引起过什么反对,她归功于有一对从不过问学业,也不管上网的父母。现在回到家,她还会看到爸爸在用客厅电视的四分之一屏幕笨拙地打赛车游戏、和爱看动画片解压的妈妈各自扮演《海底总动员》里的一条鱼。

简单,是杨知寒的生活底色,她说自己心里还住着个小孩儿,“一路走来全是惯着我的人”。有时也羡慕爱人和身边的同龄朋友有处理复杂事物的能力,写ppt、做报表、跟人谈判,她好像一样也做不来,总是在做之前反复地想——“Why?”“How?”。正式的写作也是这样开始,一根把自己从无所适从的状态中拉出来的救命稻草。

03

外面的世界很危险。大学时,杨知寒生出这样的想法。她的妈妈曾担任家乡电视台的播音员,顺应着也从事传媒的想法,和北方人对江南水乡的天然向往,她报考了浙江一所传媒学校的广播电视编导专业。学后发现完全不符合自己的天性。编导对时间的把握要精确到上一秒节目结束,下一秒进广告,“太紧张了,我做不到”。有的节目有台本,也让她完全不能想象。她只实习过一周,再也不想接触类似的工作。

性格的敏感,也让杨知寒一度受困于复杂的社会人际关系。有些看似日常的对话,她事后会反复琢磨,觉得并不寻常,“不太对劲”。她想在人群中保护好自己,又不想自己的不舒服被人看出来,造成关系的变形、破坏,觉得把一切编成故事、写下来是个好办法,这也的确让她开心多了。加上妈妈有时会督促她寻找“社会价值”,没日没夜地写作成为一个压力出口,她视作从校园到社会暂时性的过渡。

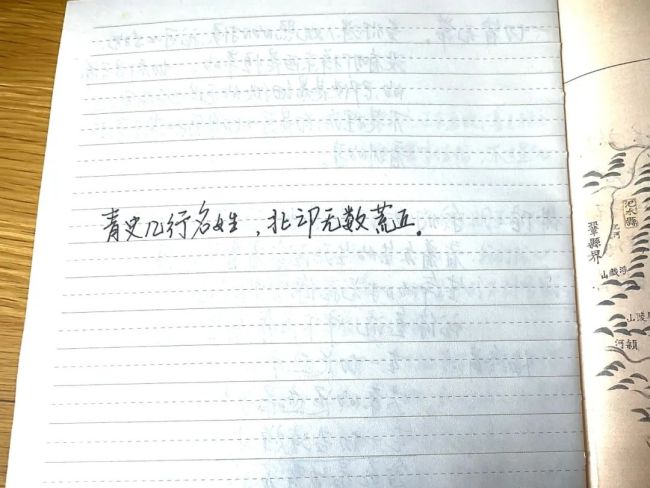

杨知寒妈妈手写的:青史几行名姓,北邙无数荒丘。

(来自明代杨慎《西江月》)

但也就是这个暂时,成为了自由职业的开始,她从此没有出去工作过。起初,是身边朋友说她写得不错,让她萌生了发表出来、给更多人看到的想法。找来找去,很多网络创作平台机制复杂、页面花哨,作家协会旗下的“云平台”看起来干净,还没什么评论,她在这里写下了早期出版作品《沈清寻》。现在的杨知寒对自己写过的网络文学不太满意,觉得不适合自己,持续地写多少迫于当时经济的压力。但这个阶段的确有不错的回报。她还记得自己第一次拿到稿费,5000元“巨款”,立刻去了菜市场,路上给奶奶打电话,“你猜我现在在哪儿呢?我要去买牛肉,晚上炖着吃。”

将爱好职业化,完全得到了家人的支持。杨知寒笑说自己是独生女,被很好地包容和保护着,也作为读书人被尊重。妈妈早先喜欢宗教哲学类的书,受女儿的影响也开始读起小说。姥爷对她全职写作是最支持的,因为知道“佳佳开心”,佳佳是她的小名。她现在每次出新书,不会刻意和家人、身边的朋友说,但一定会给姥爷带一本。

2018年,杨知寒开始往纯文学方向探索。网络文学的创作经历,一定程度上为她打下写作效率和讲故事的底子,从《黄桃罐头》登上《上海文学》开始,她的中短篇小说连续两年几乎每月都有见刊。杨知寒说,一开始没有那么多机会,她不太擅长经营和维持关系,但所有的编辑给过自己的信任和指点,心里都记得。21年,她在鲁迅文学院认识了一些小时候武侠小说里侠客般的写作者朋友,发现结交也可以不是为了搭关系,而是拥有人生的伙伴。“我现在跟这个世界相处的方式更直接了,”杨知寒说,性格变得柔和,反而让她可以重新看待人与人的关系和缘分,“尽量有话直说,说完了也许心里就舒服了,但是在直说的同时,我也做好了承受失去(这段关系)的准备。”

现在,杨知寒的写作状态是“债多不愁”。她不会为从事写作而感到焦虑或孤独,因为所拥有的正是以前最理想的,“小的时候喜欢的事情现在还在干,身边重要的人都还在,收获了很多善意,还能天天打游戏。我想想都觉得这简直太棒了,我还要什么自行车?”

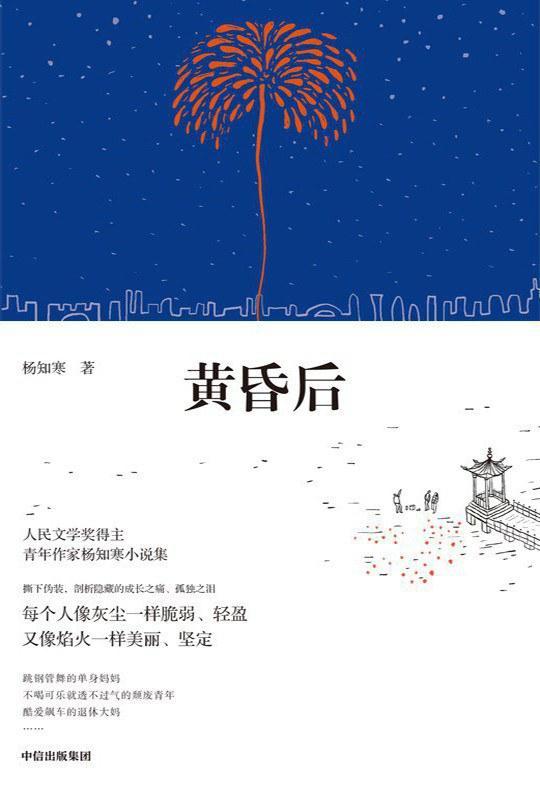

三明治:《黄昏后》从写作到完成的时间跨度是怎样的,讲了一些什么样的故事?

杨知寒:写作的跨度是从2018年到现在。写得最早的一篇是《爱人》,最晚的是《三手夏利》。它们没有一个共同的主题,只能说都是关于普通人的故事。但是有一个共同的情感基调,就是悲伤,可以说都是一些悲伤的故事。

杨知寒作品《黄昏后》,中信出版社,乘风工作室

三明治:这本书和《一团坚冰》都写到很多的死亡,但这本书中有关死亡的故事氛围有些变化,是因为你自己对这个事情本身的看法产生了什么变化吗?

杨知寒:是的。其实我接触到的死亡很少。我是前年除夕那天,一位和我关系不算很亲近的亲人去世了,我才真正地感受了一下。还是在我的坚持之下,因为我家里人挺保护我的,觉得我还是个孩子,不愿意让我见证这些。所以我在快30岁的时候才好好地去看一场葬礼。那天从医院到火葬场出殡的整个过程,我感觉好像心里有些东西变化了。之后写下了这本书里的《描碑》。

其实这种变化是好事。在真正见证死亡之前,有的时候我会有很多的情绪拉扯、精神内耗,但是看到之后就觉得很多事情不应该过于纠结。我经常跟我妈妈聊这些话题。她会向我铺垫说,我们有一天一定要分开的,但是分开并不是一件多么绝望的事情,因为这是你从出生就注定的事情。说这个话题是不是太暗沉了?但是即便我现在用很平静的语言在叙述,我在见证死亡的时候还是产生了非常强烈的情绪。更难受的是,和我一起去吊唁的人都不在身边的时候,我自己再去想,反复想,那种痛苦。

三明治:这很像你之前的一个观点,说你喜欢把生活中不对劲儿的地方写下来,什么是不对劲儿的地方?

杨知寒:比如这本书里还有一篇小说叫《喜丧》。我有一天看一个二人转演员直播,他现在过得很潦倒,用这样的方式来赚些钱。他当时讲自己在农村给人唱丧戏,那是一出大悲剧,一对情侣殉情了。我当时挺震撼的,觉得如果这是真事,那他本身就很牛逼,如果这是他编的,那就更厉害了。后来我就一直在想象那个场景,他在雪地里给人唱丧,大黑棺材往前移动,然后写下了这个故事。

其实我小的时候,电视上一放到二人转,家里人不让看、会调走。我们家很反感这种东。,我以前也挺反感的,觉得他们在作贱自己。后来有一天我在b站上刷到一段二人传正戏,才发现原来二人转不只是有插科打混,还有正戏,而且唱的也好听,它就不和任何一种地方戏曲一样,是在完完整整地给你讲一个故事。我之前《一团坚冰》里的那篇《水漫蓝桥》,就是在看吉林的韩子平老师唱了一段二人转之后写的。

杨知寒获宝珀理想国文学奖作品《一团坚冰》

译林出版社

三明治:《三手夏利》和《百花杀》的老年女性角色,又是怎么创造出来的?

杨知寒:因为我爱看老年相亲节目。有很多视频剪辑,太逗了,很下饭。他们不是聊跟爱情有关系的,而是见面就聊生死,你先走了我怎么办?你预备给我留多少钱?这聊得都非常实际。去年我还跟做这些节目的人聊了一下,他们告诉我说,那都是骗你的,我们都是有台本的,我当时听了大受震撼,就好比告诉我说奥特曼死了。

三明治:现在大部分的青年作家都在写自己的同龄人、同代人,你更多还是在写和自己的年龄身份都差异挺大的人,尤其是老年人,为什么?

杨知寒:我觉得我好像更了解他们。至少目前,我对他们的生活更感兴趣。我喜欢听大爷大妈聊天,很有意思。我和同龄人之间也聊天,但还是觉得写同龄人跟我自己的生活太近了。写作的对象和我的生活有点距离,反而能让我有更多想象的空间。

我前一阵还老学一个网上特别火的老头,他会伸出一个手指头给你比划,第一什么什么,第二什么什么。我就觉得老年人的思维接近于固化,很多东西他们已经不会再往下去认识了,就一直坚持自己的认识,这导致他们留给我的想象空间更大。写小孩是最可怕的,因为你根本就了解不了他们的世界,他们的世界太大了。我刷视频的时候觉得很恐怖,他们都很聪明,小孩说大人话,我觉得这太深了,这是老师。

三明治:现在的小孩和我们小的时候很不一样。

杨知寒:你该说这是90后的幸运吗?因为在我的记忆里,08年那时候我还不会网购,无法想象我想吃点啥能直接给我送家里,我想去哪个地方可以直接叫台车。后来有了微博、微信,我都是属于很滞后用的人。我刚开始坚定地认为这些东西会消失的。后来我发现它不仅不消失,反而大家都在使用,也的确给生活提供了很多便利,这才开始用。

三明治:你的小说里经常出现校园场景,老师、考试、某个课本理论,可以理解为小时候、学生时代对你的影响还挺深的吗?

杨知寒:当然。那个时候的生活比现在简单多了,我又正好处在青春期,比现在还敏感得多。那时候我的触角简直太发达了,什么事情都会想一想。加上日子本身是寂寞的,天天不是学习,就是跟几个朋友在校园里,所以那个时候的事会记得很深刻。

我从学生时代开始记日记,到现在,我还把那些日记本带在身边,没事就看一看,挺有意思的。但这几年我不怎么写日记了,连写字手都生了,只在有点感受的时候才写一写。

三明治:你的公开发言非常少,也不怎么用社交平台,为什么?

杨知寒:我这几年才开始这样做,很多社交软件我都卸载了。我不知道该怎么说能更公正一点,因为现在的环境很纷杂,大家好像都缺乏一些冷静和客观。有些新闻看了本来就挺难受的,再看下面的评论更难受。我不太想总是受到一些我不需要的信息困扰。

而且我的确不是一个特别有分享欲的人。写作是一种分享,但不是分享我个人的故事。写作是个藏人的好地方,不是吗?就是因为可以把自己藏起来,我才写作,而不是每天去和人发生联系。它还是挺有边界感的。

三明治:但网络上也有一部分你的读者,你不会想着有一块自留地,只分享给这一批人?甚至说在这么一个所谓的自媒体时代,如果更显现自我一些,也许作品会有更多的曝光度。

杨知寒:这和阅读习惯有关。有的人看一本书就特别想把这个作家的生平履历都搞得很透,但是我读书是对这个人没有什么兴趣,我就想看这个人写的这个故事。我也希望大家愿意的话,就看两眼我的小说就好,我这个人很没趣。

如果说曝光的话,我觉得那不是有点本末倒置吗?你知道那个写《我的天才女友》的意大利作家费兰特,我就特别欣赏ta,永远也不公开露面,不透露个人信息,就看我的小说就好了。不需要让个人的这些东西转移本来应该献给文字的注意力。这只是我个人的一点偏见。

三明治:你和同行、写作者之间的交流多吗?和你关系比较近的写作者朋友,会有什么样的特质?

杨知寒:我们交流挺多的,而且聊得挺没溜的,因为时间都比较自由。我们互相之间有个口头约定,我们是因为写作的关系而认识,但并不是说只是这种关系而已,我们的友情的缔结不是因为文学,我们可以聊文学,同时也可以聊各种(别的话题),我们是人生的伙伴。

朋友的特质,哇,那一定是都重情重义。我觉得他们都是侠客。大家在各自的生活里都很体面和正常,但都很讲义气。我们经常说,其实你帮不了我什么,我也帮不了你什么,但有时候把话说出来就是一种帮助了,你能跟这个人说话,这本身就是一种帮助。很多人是你不愿意跟ta说话,甚至你跟ta说了之后,你心里更不舒服。真正的朋友是你愿意跟ta说话,ta也愿意听你说话。

我们能成为朋友,还有一个大的基础是志同道合。我们对于人性的看法,对于谁是正直的人、谁是善良的人的看法是一致的。

三明治:你在杭州生活,小说的写作背景却一直在东北,这种地理距离对写作有什么障碍或者是好处吗?

杨知寒:就我的个性来说,这段距离是最舒服的。我在东北的时候完全写不了,每天就是玩,各种聚会,跟人打交道。我一定要离开了那个空间,才能回望那个空间,有些东西才能更完整地体现出来。真的在那个环境里时,一切(有关写作的想法)都是碎片。

杨知寒拍摄的黑龙江齐齐哈尔

三明治:写网络文学的经历、经验,给你后来的写作带来什么样的帮助?

杨知寒:的确很有帮助。起码它让我知道了怎么讲故事。写作者难免会有这样的私心,就是把我笔下的世界让别人看一下,但有一个前提是,别人为什么要看?为什么要听你讲?我还是比较相信小说的故事性。你得先让人家知道你想说什么,让人家把脚迈进来一只,然后再看看这个事儿你说得对不对,我能不能就这个事儿有自己的另一种想法。

那几年写网络小说,好像给我的一点帮助就是教会了我怎么讲故事、怎么把故事讲得好看一点。我不知道我现在是不是达到了,但至少它算是对我的一个提醒吧。

三明治:对你来说,什么样的故事是更好看的故事?

杨知寒:说人话。这个跟审美有很大的关系,大家审美都不同,只能说我喜欢看的故事是语言更平易、更接地气、更直接一点的。

三明治:你对自己写好一个故事的标准是什么?

杨知寒:我觉得大家最后在技巧上不会分出什么(胜负),因为技巧不会是最动人的。我现在看了这么多书,还能想起的一定是阅读的那个片刻,它带给过我那种心灵上的震颤。所以还是得先打动自己,真动心了、真走心了才行。写到走心的时候,我自己也会跟着难受,也会跟着开心。真诚很重要。真诚就是我信任我讲的这个事情。在我看来,工作里真诚是最重要的。

三明治:你会提前预设一个故事的走向吗?

杨知寒:大部分都不会。因为我不擅长立大纲,也比较偷懒,我更看重怎么讲一个故事,而不是怎么把故事的情节编得漂亮。我在写作之前会先把人物想好,形成一个大概的故事气氛,后面很多重要的节点都是边写边想出来的。写的那段时间里跟每个人物朝夕相处,最后会觉得他们都像是自己的一部分。

三明治:你的写作节奏是怎么样的,会每天写吗?或者说几天内写完一个短篇?

杨知寒:哈哈,你问到点子上了,我每天都会打游戏,但不是每天都会写作。但是我也不会让一篇小说延宕的时间太长,因为时间一长,我就对它不熟悉了。我写得最快的短篇小说是《黄桃罐头》,一天就写完了,后面的就再也没有(用时这么短的)。

三明治:为什么《黄桃罐头》写得很快?

杨知寒:因为那是我第一次写纯文学小说,不懂,我就没有任何的对自己这方面的要求。但是当我写得越来越多的时候,我会不断地要求自己,这也挺烦的。比如我会要求自己不能老是重复写一样的东西。包括某个写作方法我没试过,我就去试一下。更吸引我的是不同的故事,哪个故事我想“进去看看”,我就写一下。

其实写作和打游戏特别像。我昨天还在跟一个朋友聊这个问题,他说他现在打不进去游戏了,我说这就跟我有的时候写不进去小说一样。问题在于沉浸感没有了。只要有沉浸感,你就会相信自己就是游戏里、小说里的那个人。

三明治:你觉得写作的时候有没有沉浸感,和什么因素有关?

杨知寒:我觉得和童心有关。童心就是你还有相信的能力。我愿意相信我就是这个勇士,我就是手里拿着剑,在森林里走,那这个东西对我来说就是有意思的。有没有童心肯定跟一个人的年龄有关,跟你在生活里遇到的事情有关。比如说有一阵儿你实在是有特别多事情,很烦,或者心里有什么别的压力,那就影响了你不能沉浸到另一个人身上。

三明治:应该有很多人问过你“东北作家”的问题,你怎么看待自己这个身份?

杨知寒:的确是很多人问,我就都说大实话,这个跟我有什么关系呢?我就像一根钉子,大家把我插到哪个位置,我就在哪儿。你问这个钉子自己有什么感想?它是被动的,哈哈哈。

但是我就是一个东北人,我又真的没有办法。即便在杭州生活了十二年,我也不可能拥有当地人的心态、以他们的视角来写作,我永远还是一个东北小孩的视角。但东北那种自来熟又给我造成了困扰。因为我这个性格在东北生活其实是笨人,东北笨人怎么活呢?你骨子里又很东北。所以就只能这样写了。

杨知寒拍摄的雪乡月牙

三明治:“铁西三剑客”成名时你已经在写作了,他们对当时的你产生了什么影响吗?

杨知寒:对我当时的影响是有的。首先会想,他们为什么那么受欢迎?都是东北的作家,写东北的小说,我得拿来看一看。一看,这东西写得很好,我很爱看。他们的出现对新人有信心的提振。

但是我也不敢看太多,因为我非常清楚,我是爱看的,但自己又在写差不多的故事。就像那个《漫长的季节》,我也不敢看。现在跟东北沾边的东西我都不太敢看了,不是有意保持距离,而是我觉得它们好就行了,不多看。不过《马大帅》我倒是常看常新,反复琢磨。

原标题:《杨知寒:写作可以把自己藏起来,不用每天和人发生联系|创作者访谈》

推荐阅读

恭王府博物馆展示馆藏皮影精品

近日,“世间日月影中乾坤——恭王府博物馆藏皮影精品展”在位于北京的恭王府博物馆东二区展厅开展。展览以历史上恭王府与蓟州皮影的联系为线索,介绍清代皮影戏在北京城繁荣发展的历史概况以及清代王府的养班习俗等。

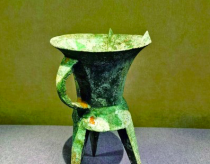

二里头:中华文明礼乐文化的清晰足迹

二里头遗址是中国青铜时代首个大型都邑,为研究中国都城规划制度的开端,青铜礼乐制度的形成,最早核心文化的出现,从古国到王国的转折等重大考古、历史问题,提供了关键信息。二里头时代,中华文明实现了从“多元”到“一体”的转变,二里头文化诞生与发展的过程,集中体现了中华文明的突出特性。

绘就中法艺术交流的动人风景

日前,中国美术馆策划推出“刘开渠与留法雕塑家作品展”,展出刘开渠、滑田友、王临乙、曾竹韶、熊秉明等20世纪上半叶留法雕塑家的作品140余件,讲述中国现代雕塑与法国艺术的源流脉络。

殷墟博物馆新馆 穿越三千年 探寻商文明

“殷墟博物馆深入解读商文明,厘清商文明发展脉络,展示了中国特色、中国风格、中国气派的考古学,生动呈现了商文明在中华文明乃至人类文明发展史上的重要地位。”殷墟博物馆党总支书记、常务副馆长赵清荣说。

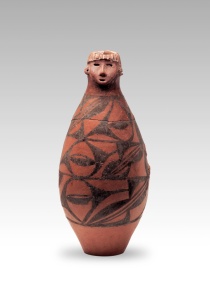

中国农业博物馆:展示博大精深的农业文明

中国农业博物馆藏品总量14万余件,特色藏品有农业古籍、传统农具、彩陶、票证、农业宣传画、高密年画、土壤标本、农业蜡果等,其中一级文物213件。馆内设有基本陈列“中华农业文明”、专题陈列“中国传统农具”“中国土壤标本”“彩韵陶魂——田士利捐赠彩陶展”,还有农业科普馆、二十四节气传统农事园等,生动展示着历史悠久、博大精深的中华农业文明。

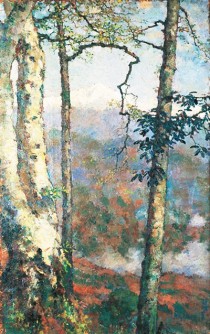

文心寻画境 天然得真趣

“吴兴”为湖州古称,自三国始立一直都是江表大郡,两宋时期,上承隋唐下启明清,商业繁荣,文化兴盛,“四方士大夫乐山水之胜者,鼎来卜居”,留下了众多名园佳构,形成了以山水泽地园居为主的别业集群。

创新力量驱动文化“出海” 上海制作闪耀世界舞台

上海,中国式现代化的实践样本,正日益深入践行其文化使命,搭建心灵沟通之桥,修筑文明互鉴之路,让中国看到世界,更让世界看到中国。

微短剧为何能集中“收割”大学生?

曾有短剧导演接受采访时说:“竖屏短剧世界里,主打的就是一个‘白日做梦’,我们给用户提供的就是情绪价值。”如今,这份情绪价值的投喂对象直指年轻人。

旅拍火 游客乐 文旅融合 古城更美

平遥坚持保护为先,依托厚重的历史文化、鲜明的古城特色,把文旅产业作为战略性产业发展。旅拍热兴起后,平遥县职能部门加大对从业人员的指导、培训,同时加强对旅拍行业的监管,确保游客良好的旅游体验,促进旅拍行业健康发展。