当你仰望星空时,星星没空看你(4)

将“星图网格”放在“地带”上时,“星图网格”上标出的恒星就可以在天空中找到。而这个星盘也就成了一张北天星图。如果让“星图网格”绕着中心代表北天极的轴转动,就会形成恒星在天空旋转的效果,这样观察者就可以知道在任何时间和季节可以看到哪些恒星。通过星盘上恒星的方位与星空中恒星的位置,便可以判断精准的恒星时与太阳时,配合以像指针一样的“照准仪”,还可以通过标在星盘边缘的刻度,读出恒星在地平线以上的高度。

星盘之所以能够被制作出来,端赖托勒密的两本数学著作《天球测绘》与《平面球体测绘》,这两本书分别论述了正射投影和极射投影的数学方法。前者利用三个互相垂着的正射投平面解决了天体的定位问题,而后者所介绍的将球形投影成平面图形的方法,正是制作星盘的数学依据。用数学专业理论解释托勒密的方法,对普通读者来说可能比较难于理解。

公元八世纪将托勒密《天文学大成》引进阿拉伯世界的学者本·侯奈因倒是提供了一个通俗易懂的版本,只是如同牛顿被苹果砸中发现万有引力的传说一样,太过戏剧性:据说有天托勒密一边骑马一边随手摆弄着他最喜爱的天球仪,结果很不小心地将天球仪掉在了地上,他的马也很不小心地一脚踩了上去。待马蹄子抬起,托勒密发现他的天球仪已经从球体变成了一个平面——这就是地球上第一个星盘。这让人不得不怀疑托勒密胯下的那匹马是“歌者文明”派来地球监控文明发展程度的间谍。

比起浑天仪这样的庞然大物,星盘小巧、便携,使用方法简单,尤其是在海上风浪颠簸会导致机械钟失灵,星盘却能很好地发挥效果——毕竟星星、月亮和太阳总会出现在头顶。

04

在这里,地球和太阳谁围着谁转,

完全不重要

如此巧妙又便携的观星仪器,自然不会仅由西洋一家独享。然而,中国却在开始时与星盘失之交臂。根据《元史·天文志》记载,1267年,不花剌人扎马剌丁曾向元廷进献天文仪器“兀速都儿剌不定”,此即阿拉伯语“Usturlab(Astrolable)”的音译,即为星盘。史书上如此描述它的形制:

“昼夜时刻之器,其制以铜,如镜圆而可挂,面刻十二辰位,昼夜时刻,上加铜条,缀其中,可以圆转。铜条两端各屈其首,为二窍对望,昼则视日影,夜则窥星辰,以定时刻,以测休咎。”

然而它仅仅在史书上出现一瞬,便湮没无闻了,直到17世纪来华的耶稣会士利玛窦,才将星盘再次带入中国。1607年,李之藻根据利玛窦口授,将天文学家克拉维茨在罗马学院的讲义《星盘》(Astrolabivm)编译成书,题名《浑盖通宪图说》,介绍星盘的原理和制作、使用方法。之所以起“浑盖通宪”这个书名,是因为李之藻认为星盘恰到好处地融合了中国浑天说与盖天说两家之长:“其制约浑为之,刻画重圜,上天下地,周罗星曜,背绾瞡筩。貌则盖天,而其度仍从浑出。”

《浑象图》,出自李之藻《浑盖通宪图说》。

无论是对四百年前的李之藻,还是对一千八百年前的张衡,无论是相信浑天说,还是相信盖天说,都不会对自己的生活产生任何威胁。因此,李之藻才会欣喜地将来自基于托勒密地心说理论的星盘方法论著引入中土,“会通一二,以尊中历,而他如分次度,以西法本自超简,不妨异同,则亦于旧贯无改焉。语质无文,要便初学,俾一览天地之大意,或深究而资历象之至理”。

但就在他对西洋舶来的星盘啧啧称赞之时,决然不会想到,在他编译《浑盖通宪图说》的七年前,罗马鲜花广场,一位叫布鲁诺的哲学家被当众活活烧死,而他的罪名正是批判地心说,宣扬日心说。

就像张衡不知道托勒密的名字一样,李之藻也不知道布鲁诺的名字。尽管他编译此书的目的是期望星盘可以推广应用到中国的航海和天文事业之中。此书的命运却随着三十七年后明王朝的覆灭而发生改变。

清廷统治者沿袭了前朝禁止民间私习天文的禁令,但自己却喜好上了这种来自西洋的奇技淫巧——在故宫博物院里至今依然保存着三个简平仪,即星盘,其拥有者都是康熙皇帝。可想而知,除了他和他的子孙之外,再没有人见过这些来自西洋的观星仪器。而那座巨大的浑天仪,则在天文台上静默屹立,在数百年如一的日升月降中,夜复一夜守望着亘古如斯的星空。

瓷青纸简平星盘仪,康熙年间宫廷御制,故宫博物院藏

它和头顶的星星,都不关心彼此的存在。人类才是唯一会通过星盘和浑天仪观察星星并思考自己存在意义的生物。

作者|李夏恩

让京剧艺术持续焕发时代光彩

理想的都城,秩序的杰作

光影相伴 共迎新年 2025,电影院见

火车“慢”游,一趟集齐沿途风景

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

传承千年文脉 厚植家国情怀

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

先人们是怎么给动物字定型的?

吉他赋能文旅发展(深观察)

不负青春不负国 点赞巴黎奥运会“00”后中国小将

第十一届乌镇戏剧节公布特邀剧目

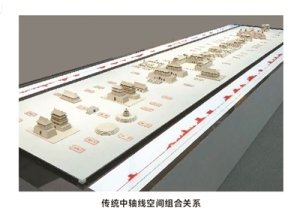

北京中轴线:一条擘画了七百多年的文明线

当“齐天大圣”遇见奥运盛会

一线中轴承古通今 一城古韵活态传承

爱此溪山好 阳羡觅东坡(以文塑旅 以旅彰文)

中国电影迎来“火热”夏季 多题材致敬优秀传统文化

101座博物馆托起“博物馆之城”

谁是史上第一个“吃瓜群众”?

相关新闻

23日“霜降”:人间至此秋色尽,草木摇落露为霜

“霜降水返壑,风落木归山。”《2021年中国天文年历》显示,北京时间10月23日12时51分将迎来“霜降”节气。此时节,金风瑟瑟,衰草疏疏,长空雁鸣,云淡天高。