传统戏曲迎来发展新空间

今年以来,我国舞台演出市场加速回春,其中,传统戏曲领域更是呈现出欣欣向荣之态。戏曲界应如何抓住戏曲复苏这一难得的机遇,找到可持续发展的康庄大道?

彩调剧《新刘三姐》剧照资料图片

1.经典剧目轮番上演,各地演出迎来兴盛新格局

《王魁》《朱文》《白兔记》……今年五一期间,首届海丝泉州戏剧周——2023年全国南戏展演在泉州揭幕,成为全国各地众多资深戏迷的狂欢节;在上海,则有上海京剧院品牌项目京昆群英会系列演出“五一专场”热演天蟾逸夫舞台,《八仙过海》《桑园寄子》《勘玉钏》《四郎探母》等经典剧目轮番上演,陪伴广大戏迷欢度佳节。

这样的繁荣场景从今年春节已经开始。从戏曲诞生以来,每逢春节邀请戏班搭台“唱大戏”成为城乡各地极具普遍性的民风民俗,因而春节是戏曲演出的旺季,春节演出市场景况也是戏曲全年演出的风向标。今年春节戏曲演出市场开门红的喜人景象无疑为行业发展提振了信心。可以看出,戏曲界在疫情后已经迅速掀起了恢复演出的热潮。

这也得益于文化主管部门适时为戏曲提供的平台与条件,文化和旅游部与北京市共同主办的“新时代舞台艺术优秀剧目展演”,从第十六届精神文明建设“五个一工程”奖、第十七届“文华大奖”的获奖作品,以及各项创作扶持工程中遴选出数十部优秀作品,自去年底开始集中亮相北京,一直要持续到今年六月份,长达半年之久,为北京演出市场复苏注入了强大动力。

推荐阅读

河北文旅海外“朋友圈”持续上新

连日来,河北省文化和旅游厅积极“走出去”,对外精准推介燕赵文旅资源、签约合作项目、开拓文旅市场,海外“朋友圈”动态持续上新。

逛市集 看演出 赏非遗,去街区赴一场城市休闲游

据了解,华熙LIVE·五棵松商业街区将文化、体育、娱乐、艺术、教育与生活等业态充分融合,并结合周边配套设施举行文体活动,很受年轻消费者喜爱。此外,首店、首发、首展、首秀等也增添了这里的吸引力。

如何让戏曲“大观园”里“百花绽放”

近日,由文化和旅游部主办的戏曲百戏(昆山)盛典举办,“南腔北调”在此交流展示,戏曲名家带来精彩展演。本期我们约请参与百戏盛典的戏曲人才和相关从业者,就戏曲人才培养、濒危剧种保护、创新传播方式等问题进行探讨,为繁荣中国戏曲百花园建言献策。

云南白族扎染:“布里生花”展新韵

“白族扎染的工序多达10余道,其中扎花和染色最为考究。扎花考量技法的精致度,染色是通过天然染料染出不同颜色,十分考量技术和经验。

2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕

历经19天的精彩演出,9月23日,2024年戏曲百戏(昆山)盛典闭幕。文化和旅游部艺术司司长明文军出席活动并讲话,江苏省文化和旅游厅党组书记、厅长杨志纯宣布盛典闭幕。

《黑神话:悟空》引发海外“西游热”

8月20日,国产首款3A(高成本、高体量、高质量)游戏《黑神话:悟空》全球同步上线,一经发售,相关词条迅速登顶海内外多个社交媒体热搜榜单,持续刷新在线玩家纪录,带动众多相关取景地关注度翻倍,中国外交部甚至也回应其热度……“悟空”彻底“出圈”。

巧手制美饰 银辉耀苗乡(匠心)

银饰在苗族人生活中具有独特而重要的作用。按照苗族习俗,新生儿出生的第三天要“打三朝”,亲朋好友在这一天带着礼物前来祝贺,新生儿将会第一次收到银制的礼物,蕴含着美好的祝福。

传承千年文脉 厚植家国情怀

走进位于四川省眉山市东坡区纱縠行的三苏祠,秀美的自然与人文景观令人心旷神怡。这里原是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙三父子的生活居所,南宋时将故宅改为祠堂,经历代修葺扩建,成为人们拜谒、凭吊三苏的文化圣地。

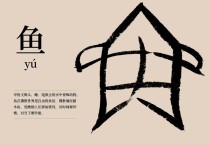

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

恰是处暑时节,人云:“处暑满地黄,家家修廪仓。”这是古人对夏末秋始节气的真实写照。是时,家家户户忙着修缮仓廪,以备丰收存储新粮。斗转星移,寒来暑往,秋收冬藏,一年之中节气物候周而复始。