宋代人的“主食厨房”

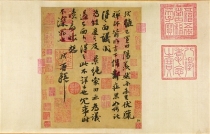

文会图(局部)赵佶

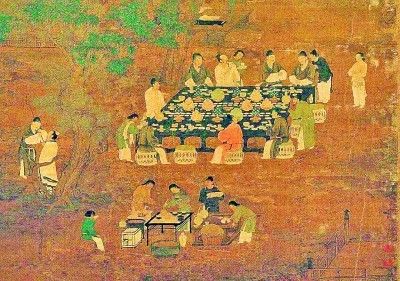

进食图(局部)辽代壁画

【知味斋】

“由俭入奢易,由奢入俭难。”这句今天读来依然发人深省的至理名言出自宋代司马光的《训俭示康》。一方面,宋代的粮食种类和产量都较之前有较大发展和提高;另一方面,宋代人提倡勤俭节约的家训、格言等也大量涌现。

我们现在的主食丰富多样,主要是大米和面制品,包括大米、面条、饺子、馄饨、米粉等,以及以玉米和小米等杂粮为代表的粗粮制品。作为补充,近年来马铃薯逐渐成为第三大主粮。其实宋代已形成中国人主食的雏形。

宋人吃面有来头。宋朝的面食品类很多。《东京梦华录》“饼店”条记载:“凡饼店,有油饼店,有胡饼店。若油饼店,即卖蒸饼、糖饼、装合、引盘之类。胡饼店即卖门油、菊花、宽焦、侧厚、油碢、髓饼、新样满麻。每案用三五人捍剂卓花入炉。自五更,卓案之声远近相闻。唯武成王庙前海州张家、皇建院前郑家最盛,每家有五十余炉。”难怪《水浒传》里动辄说,“回些面来打饼”。“蒸饼”即炊饼,“装合”即盒装的饼,“引盘”是盛于盘子里的食品。“捍剂”是将面团切成大小差不多的剂子,“卓花”是将面块捏出花边。“捍剂卓花”的意思也就是把面团先分成大小相近的小剂子,再分别擀开成饼,最后捏出花纹。

用筷子吃饭的习惯也催生了多种多样的面食。《东京梦华录》卷四《食店》中详细记录了宋代餐厅的外观、菜肴及客人点菜的方法。其中有一段颇有意思的记录:“每店各有厅院东西廊,称呼坐次。客坐,则一人执箸纸,遍问坐客。”大意是说,每家店各自都有厅堂庭院、东西廊,以招呼并安排客人的座位。待客人落座,则有一人手拿筷子、纸花,一一询问客人所要何物。“纸花”,是擦拭筷子用的。有意思的是,宋代的餐饮店给食客提供筷子,但不提供汤匙。可见主食大多是面条类的食物。吃面条,用筷子要比用勺子方便多了,这是谁都知道的事,为何到了宋代才开始使用筷子呢?其原因也许与“面”的外形有关。历史上,把煮烧的面粉食品叫作“汤饼”,但汤饼的外形不是一开始就呈细长形状的。汤饼最早像面疙瘩一样,其后又出现了薄片形的,最后才出现条状的。但到了宋代,既有团子状、面疙瘩状的,也有薄片状或条状的。前者可以用汤匙吃,后者用筷子吃。后来条状的“汤饼”多了,人们也就普遍使用筷子进食了。

推荐阅读

传承千年文脉 厚植家国情怀

走进位于四川省眉山市东坡区纱縠行的三苏祠,秀美的自然与人文景观令人心旷神怡。这里原是北宋著名文学家苏洵、苏轼、苏辙三父子的生活居所,南宋时将故宅改为祠堂,经历代修葺扩建,成为人们拜谒、凭吊三苏的文化圣地。

皆是人间好时节 ——感受二十四节气图画之美

恰是处暑时节,人云:“处暑满地黄,家家修廪仓。”这是古人对夏末秋始节气的真实写照。是时,家家户户忙着修缮仓廪,以备丰收存储新粮。斗转星移,寒来暑往,秋收冬藏,一年之中节气物候周而复始。

吉他赋能文旅发展(深观察)

从各式各样的吉他主题活动,到推动吉他走进居民生活,再到吉他年产量占全球吉他总产量的1/7,正安县十余年来大力发展吉他文化,不断擦亮吉他名片,以吉他赋能当地文化和旅游发展。

不负青春不负国 点赞巴黎奥运会“00”后中国小将

在本届奥运会上,不少“00”后中国运动员让我们印象深刻。新时代的他们敢拼、自信,调皮可爱,也勇于担当。他们,正在接过奥林匹克精神的接力棒。

第十一届乌镇戏剧节公布特邀剧目

8月6日,第十一届乌镇戏剧节新闻发布会在乌镇举办。据悉,本届戏剧节将于10月17日至27日在乌镇举行,主题为“如磐”,取“精神如炬,信念如磐”之意。

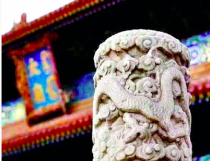

北京中轴线:一条擘画了七百多年的文明线

时光在中轴线上再添新标高——2024年7月27日,在印度首都新德里召开的联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议,将北京中轴线列入《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数达到59项。这是世界对中国的认可,中国对世界的贡献。

当“齐天大圣”遇见奥运盛会

短片从中国文化艺术中汲取许多灵感。比如篮球篇中出现了戏曲元素,曲棍球篇借鉴了诗词、水墨画等,乒乓球篇里有打球大爷的球拍变成金箍棒、棋谱等细节。

一线中轴承古通今 一城古韵活态传承

北京中轴线纵贯老城南北,始建于13世纪,历经逾7个世纪,形成了秩序井然、气势恢宏的城市建筑群,见证了影响中国都城营建传统2000余年的理想都城秩序。7月27日,在第46届世界遗产大会上,“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”被列入《世界遗产名录》。